巻頭言 (1)

「国のかたち」が変わろうとしている。2012年衆院選で自民、公明両党が政権を奪還し、民主党政権は3年余りで幕を下ろした。再登板した安倍晋三首相は、憲法解釈を変更し、集団的自衛権行使に道を開いた。自衛隊の海外での活動が大幅に拡大し、安全保障政策は大きく転換することになる。憲法改正への取り組みも本格化させている。

11年3月11日、東日本大震災が発生した。犠牲者は2万人を超え、今も仮設住宅などで不自由な暮らしを強いられている被災者が少なくない。東京電力福島第1原発の事故を受け、「脱原発」などエネルギー政策見直しの必要性が指摘されているが、一方で発電コスト軽減を理由に原発再稼働の動きが進んでいる。

経済情勢も変化した。「デフレ脱却」の掛け声の下、大規模な金融緩和や規制緩和で株価は上昇し始めた。賃金、雇用環境も改善したと政権側は言うが、地方で暮らす人々に景気回復の実感は行きわたっていない。労働法制の改革による格差定着の懸念は残っている。

首相が毎年交代する状態が続いたため、政治の安定が求められていたのは確かだ。長期政権であれば国際社会で日本の発言権が増し、他国との交渉が有利になる場合もある。外交に限らず、内政面でも強い指導力を背景にトップダウンで方針を決定しなくてはならない局面は存在する。

しかし、戦後の日本の歩みが築いてきた国民生活に変革をもたらす政策決定であればあるほど、民意に耳を澄ます必要があるのではないか。国会審議はそのために存在している。与野党とも責任の重さを自覚しなくてはならないし、政治報道に携わるわれわれの使命はこれまで以上に大きくなっている。

「政治ハンドブック」をほぼ4年ぶりに改訂した。政権交代に伴う政治情勢の変化や新たに生じた課題について加筆し、資料を充実させた。サイズを小型化し携帯性を向上させるとともに情報量を増やした。文字がやや小さくなり、ベテランの方々には読みづらいかもしれないが、ご容赦いただきたい。

2020年、東京五輪・パラリンピックが開かれる。世界から集まる人々の目に日本の姿がどう映るか。社会のありようのかなりの部分を政治が方向付けていくだろう。それに対し有権者が審判を下す国政選挙もある。このハンドブックが、日々の政治や選挙報道の一助になれば幸いだ。

2015年5月 政治部長 鈴木博之

第1章 国会 (11)

国会は、国権の最高機関で、国の唯一の立法機関である。予算の議決、条約締結の承認、首相の指名、憲法改正の発議などの機能を持つ。1947年の総選挙後に開かれた現憲法施行後初の第1回特別国会から、国会の種類に関係なく開かれた順に番号を付けている。開会目的によって次の3種類に分けられる。

(1)通常国会(常会)

憲法と国会法に基づき、毎年1回、1月中に召集される。国会法で会期は150日間となっており、延長は1回だけ可能。来年度予算(総予算)や予算関連法案を審議す

るのが主な目的だ。

(2)臨時国会(臨時会)

緊急を要する法案、条約、災害対策がある場合に召集される。会期は一定でなく、2回まで延長可能。衆参いずれかの議員の4分の1以上の要求があれば開会しなくてはならない。また、衆院議員の任期満了による総選挙が行われた場合と、参院議員の通常選挙が行われた場合は、それぞれの任期が始まる日から30日以内に召集しなければならな

い。

(3)特別国会(特別会)

衆院解散による総選挙後に召集。召集日に議長、副議長、常任委員長の選挙などいわゆる「院の構成」を決め、首相指名を行う。会期は召集の都度決め、2回延長できる。

国会議員の最終的な意思決定機関。開会には議員の3分の1以上の出席が必要。憲法では出席議員の過半数をもって議決できるが、議員の除名や、衆院と参院で違った議決をした際の衆院での再議決などは3分の2以上、憲法改正の発議は「衆参各院の総議員」(定数)の3分の2以上の賛成が必要だ。

(1)召集、政府演説、代表質問

国会が召集されると、議席の指定や会期を議決(常会を除く)した後、参院本会議場で天皇が出席して開会式を行う。召集日が必ずしも開会式の日とは限らない。国会の召集は天皇の国事行為だが、「内閣の助言と承認」に基づくため、実際は内閣が召集日を決める。通常は官房長官が衆参両院の議院運営委員会(議運委)理事会で召集日を提示、閣議決定する。

主に召集日当日か翌日、衆参両院本会議場で首相が施政方針演説(常会)、所信表明演説(臨時会、特別会)を行う。施政方針演説は国政全般に対する政府の基本姿勢を訴える内容で、内政、外交、経済運営について説明。常会では外相が外交演説、財務相が予算や税制に関する財政演説、経済財政担当相が経済に関する経済演説をする。

所信表明は臨時国会召集の理由などを説明する。補正予算案が提出された場合は財務相が財政演説をする。

これらの演説を受けて通常は1日置いて、各政党が政府演説に対する代表質問を衆参両院で計3日間行う。各会派とも党首、幹事長クラスなどの大物を投入。政府の政治姿勢や重要な政策課題を取り上げて答弁を迫る。

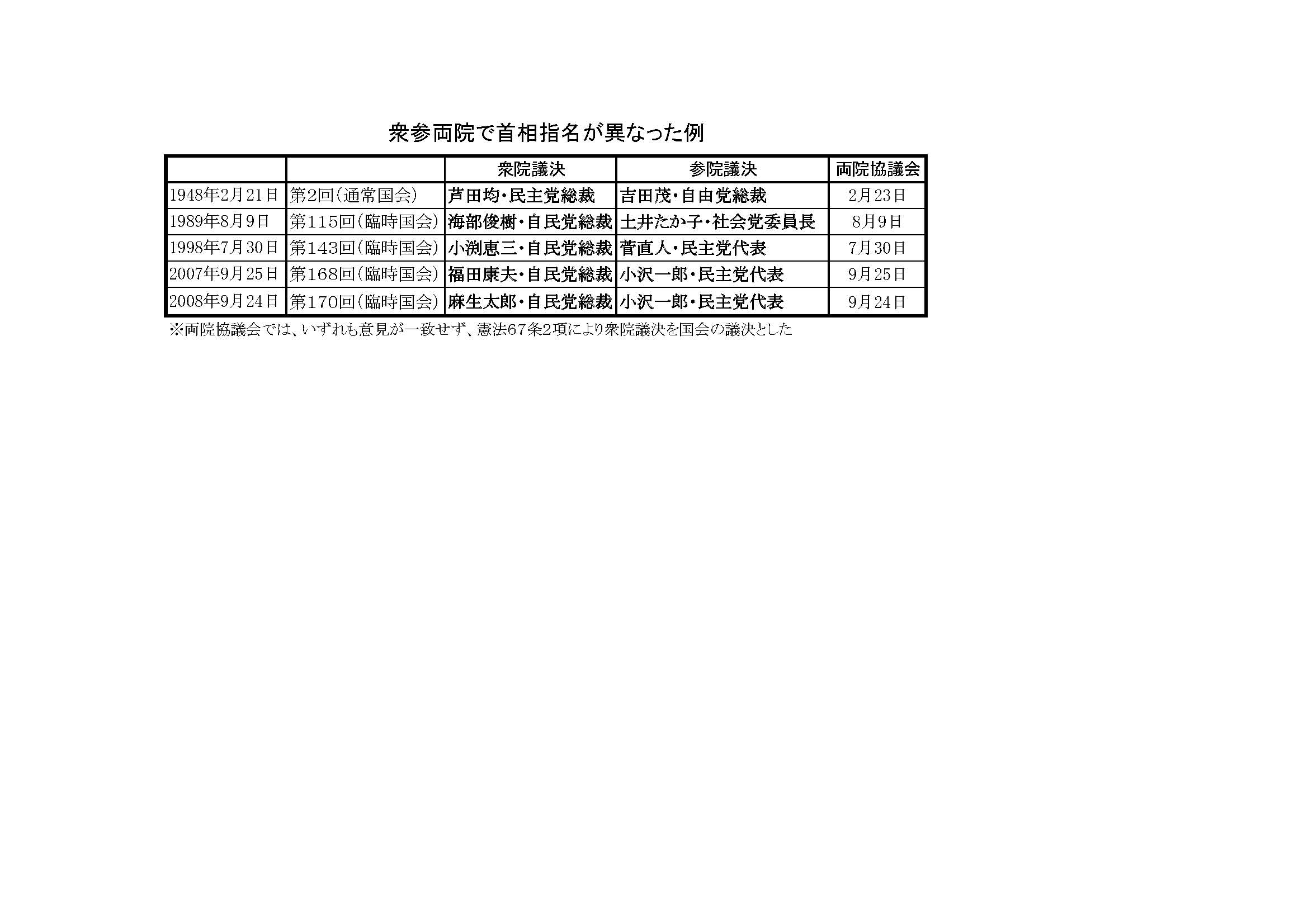

総選挙後の召集日当日は事務総長が議長席に着いて正副議長の選挙を実施する。選挙は無記名で、過半数で決定する。過半数が得られない時は上位2人の決選投票となる。首相の指名は記名方式で投票する。立候補制をとっているわけではないが、実際はどの政党もその党首に投票するのが普通。衆参両院の指名議決が分かれた場合は両院協議会で調整するが、意見が一致しなければ憲法67条2項により衆院の議決が国会の議決となる。選ばれた首相は直ちに組閣を行う。

(2)定例日

本会議の定例日は、衆院が毎週火、木、金、参院は月、水、金。定例日でも開会しないときがある。会期末になると連日開会もある。開会時間は衆院が午後1時、参院は午前10時が定刻だが、その都度議運委で決める。

本会議は議運委で決めた議事日程にのっとって進められるが、事前の日程になくてもその日に委員会の審議が終了した法案を本会議に諮ることができる(緊急上程)。衆院では若手の「議事進行係」が動議提出の発言をして日程に追加される。

国会法や衆参の議院規則に明確な規定はないが、衆院で20人以上、参院で10人以上の会派を慣例上「院内交渉団体」と呼ぶ。衆院では本会議場内のトラブルなどを処理する場内交渉係を出すことができ、参院では国会運営の要である議運委に正式参加できる。

(3)不信任案と問責決議案

内閣不信任決議は衆院のみができる。衆院が内閣不信任決議を可決するか内閣信任決議案を否決した時は、内閣は10日以内に衆院を解散するか総辞職しなければならない(憲法69条)。

現憲法下で内閣不信任決議が可決されたのは①第2次吉田(1948年)②第4次吉田(53年)③第2次大平(80年)④宮沢(93年)―の4例あり、いずれも衆院が解散されている。

参院は問責決議案を提出できるが、法的拘束力はない。2008年、福田康夫首相問責決議が初めて可決。09年に麻生太郎首相、12年に野田佳彦首相、13年に安倍晋三首相の問責決議がそれぞれ可決された。

また閣僚について衆院は不信任案、参院は問責決議案を提出できる。閣僚の任免権は首相にあるため法的拘束力はないが、衆院では1952年に池田勇人通産相への不信任案、参院では98年に額賀福志郎防衛庁長官、2010年に仙谷由人官房長官、馬淵澄夫国土交通相、11年に一川保夫防衛相、山岡賢次消費者行政担当相、12年に田中直紀防衛相、前田武志国土交通相への問責決議がそれぞれ可決された。

(4)代表質問

委員会審議と異なり、再質問なしの「一発勝負」が慣例。ただ持ち時間の範囲内で2回までは再質問できる。

(5)継続審議

会期末までに審議が終わらなかった法案、条約などの議案は廃案となるのが原則だが、閉会中にも審議を続行すると議決した場合は次の国会への継続審議が可能となる。継続にするかは本会議で決める。与野党の調整が必要な法案は複数の国会にまたがることが少なくない。ただし衆院が解散した場合、法案は廃案となる。

(6)国会決議

衆参両院は国民の意思を内外に表明する必要があるとき、決議を行う。第1特別国会以降、2014年の第188特別国会まで衆院で361件、参院で253件を数える。内閣不信任決議などを除き法的な拘束力はないが、国権の最高機関による決議の意味は重く、政府の活動を政治的に拘束することもある。

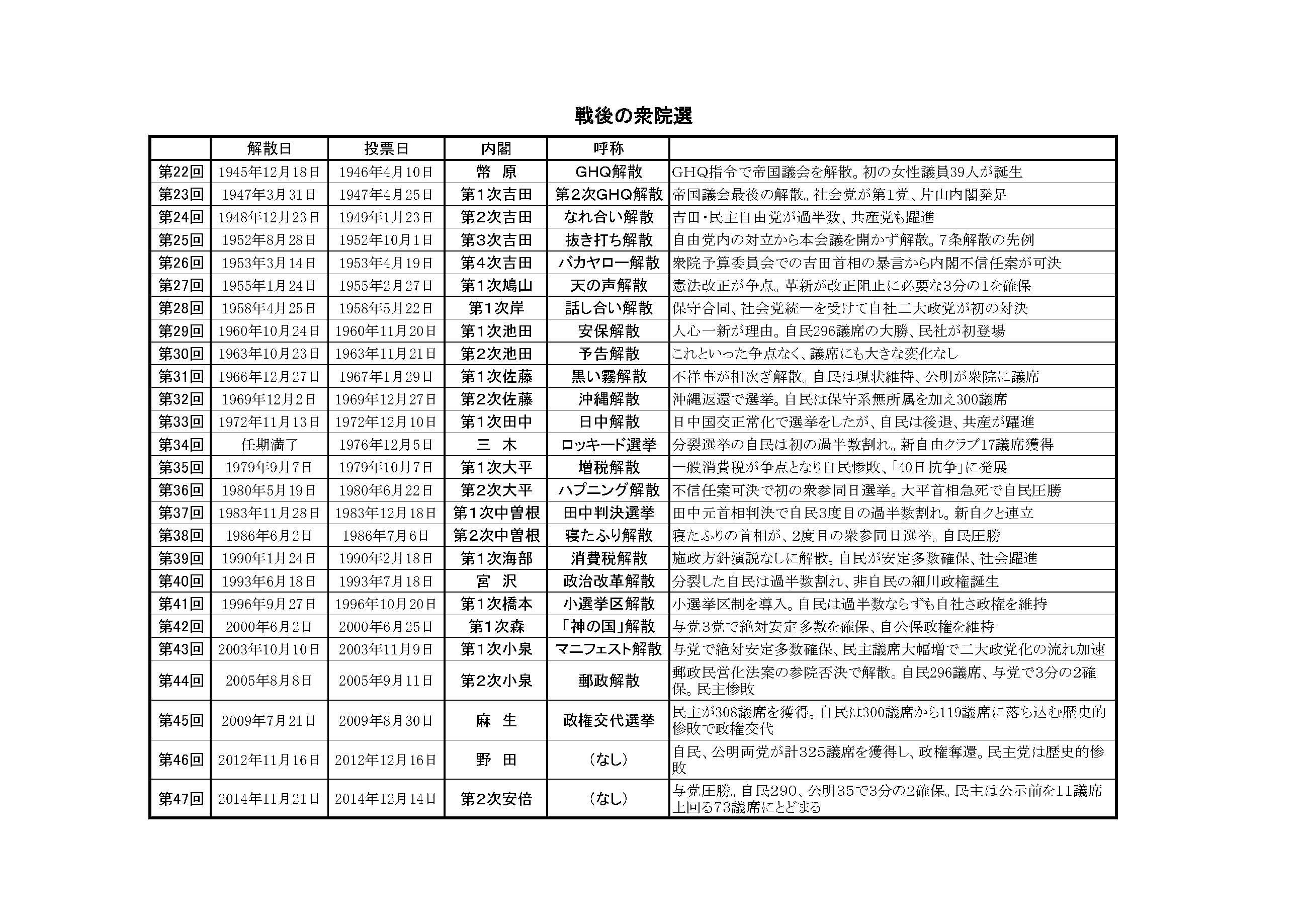

憲法は69条で「内閣は、衆院で不信任の決議案を可決し、または信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆院が解散されない限り、総辞職をしなければならない」と定めている。また内閣が重要な政策課題などについて国民の信を問うときも解散することができる。解散の日から40日以内に総選挙が行われ、総選挙の日から30日以内に国会が召集される。衆院が解散されると参院は閉会となる。ただし内閣は緊急時、参院に緊急集会を求めることができる。

本会議の段取りは、内閣総務官が天皇の御名御璽の入った解散詔書を皇居から衆院まで運ぶ。官房長官が議長席の後ろから「紫のふくさ」に包まれた詔書を持って議場に入る。事務総長を経由して議長に渡され、朗読する。この時、議場内でバンザイが叫ばれることが多い。

(1)委員会の種類

常任委員会は法律上の常設機関。衆参両院それぞれ17ある。委員は総選挙後に召集される国会の会期初めに議長の指名で選任されるが、実際にはあらかじめ各会派から申し出のあった人が指名される。委員会での各会派の勢力分野は本会議とほぼ同じ比率。特別委員会は会期ごとに設置する。国会法は「会期のはじめに議院において選任し、議員の任期中はその任にあるものとする」としているが、各会派とも質問などに応じ「委員の差し替え」を行うことが多く、委員名簿はめまぐるしく変わる。

常任委員長は「常任委員の中から選挙する」(国会法25条)のが基本だが、最近は議運委の理事協議で決定し、議長が指名する形を採っている。

(2)絶対安定多数と安定多数

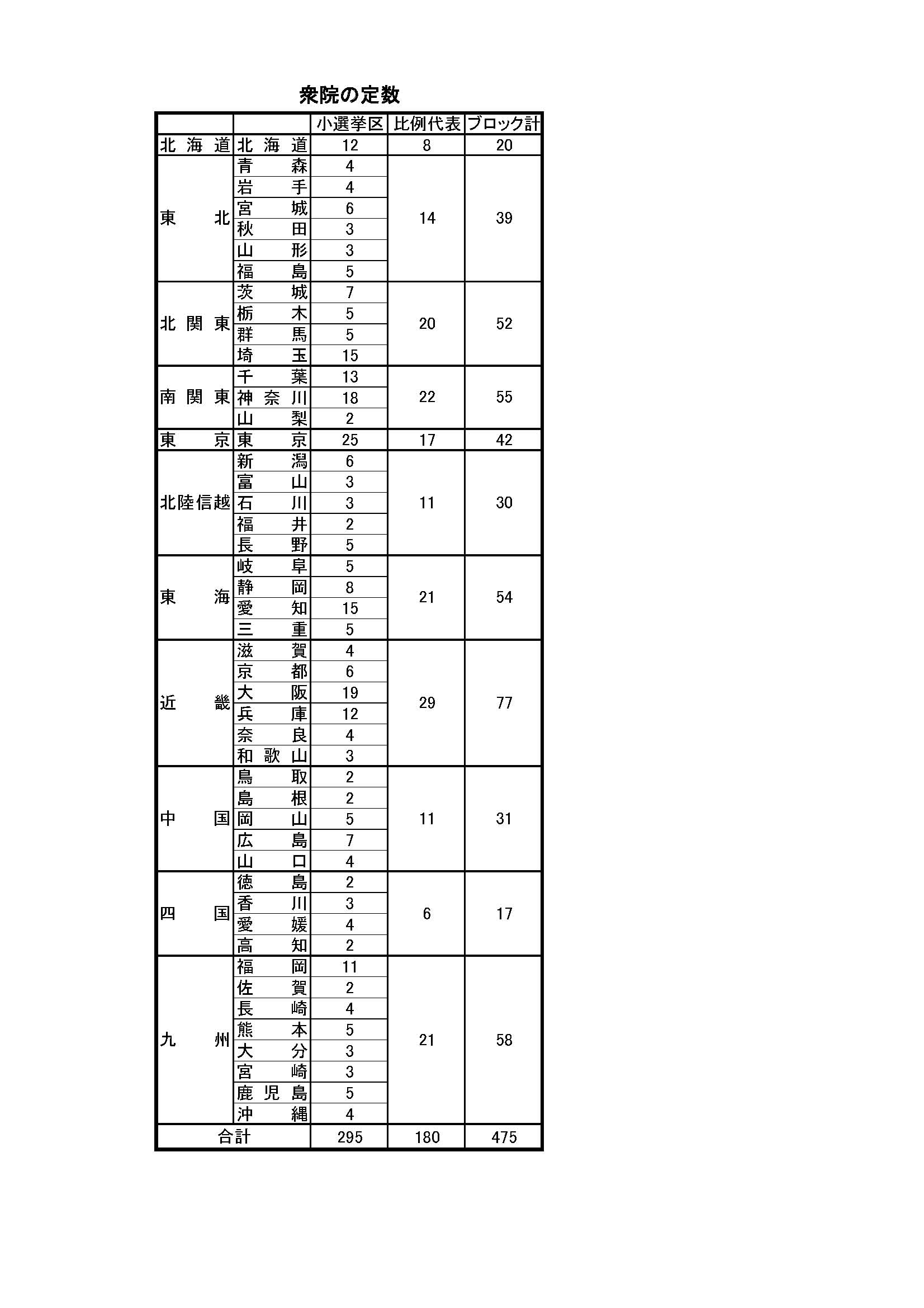

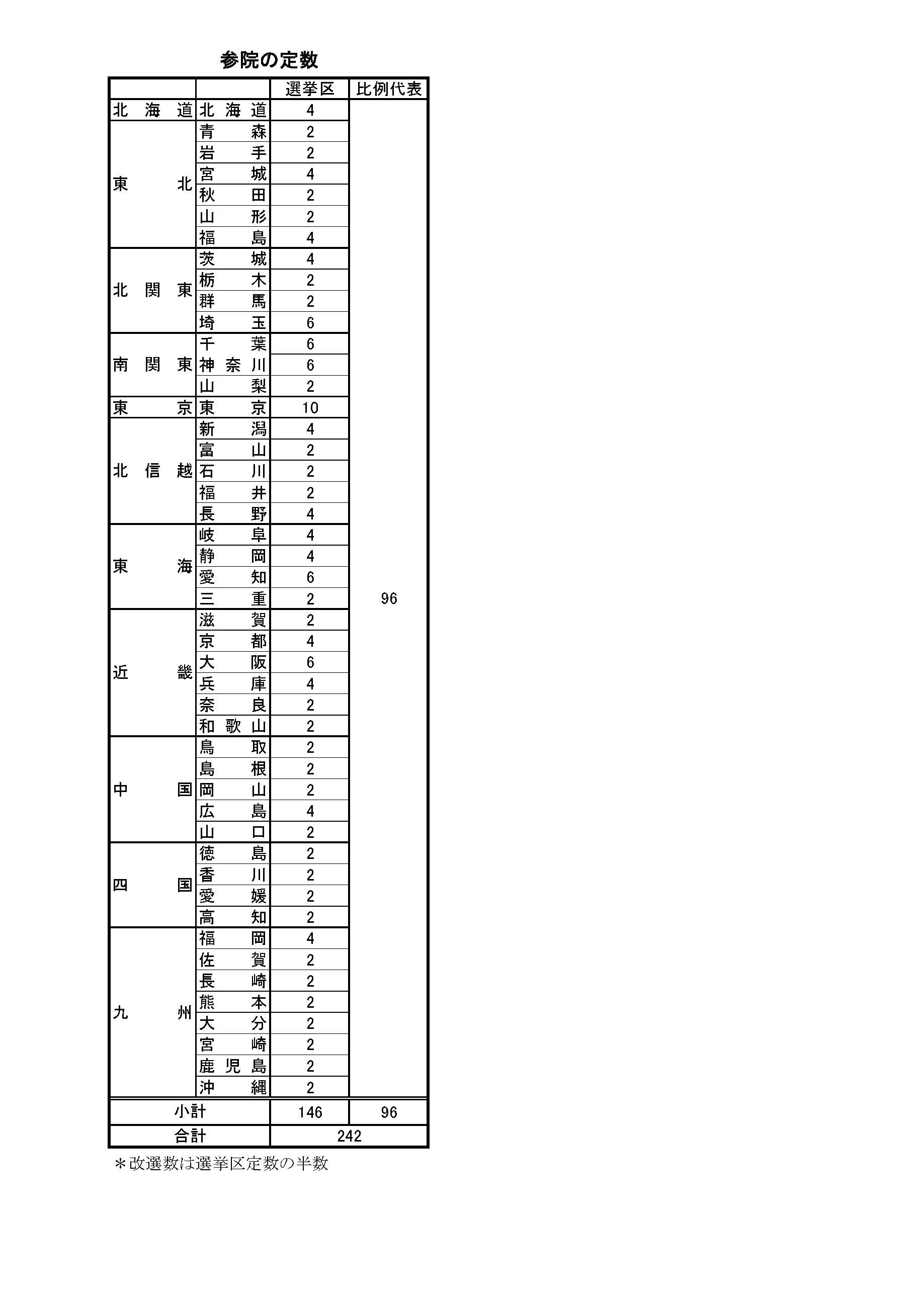

与党が国会運営を安定的に進めるのに必要な議席数。2015年4月時点で衆院の安定多数は249、絶対安定多数は266。参院の安定多数は129、絶対安定多数は140。議員定数、委員会定数が変われば、それぞれの数字も変わる。集散両院で算定根拠が異なる。

衆院では17ある常任委員会の委員長ポストを独占した上、委員数で野党と同数以上となれば「安定多数」。全ての常任委員長を独占し、委員数で野党を上回れば「絶対安定多数」となる。

参院では「一種委員会」と呼ばれる内閣、総務、文教科学、環境など11の常任委員会の委員長を取り、委員数で野党と同数以上となれば「安定多数」。さらに委員数で野党を上回れば「絶対安定多数」となる。

可否同数の場合、委員長決裁で決められるため、安定多数があれば主導権を握れる。実際は議席数に応じ、野党にも委員長ポストを分け与えるのが慣例。

(3)委員会審議

・提案理由説明

委員会の冒頭、法案の趣旨を説明すること。重要と判断される法案は本会議で行うが、その場合は趣旨説明という。議院運営委員会で判断する。本会議では担当閣僚が説明し質疑する。予算委員会は財務相のほか、副大臣らが補足説明。ほかの委員会では当該閣僚が趣旨説明する。

・質疑

一問一答形式で、担当閣僚や副大臣、政務官が答弁。重要法案は首相も出席して答弁する。

・理事会、理事懇談会

委員会日程や質問者の順序、時間の割り振りなど委員会運営に関しては与野党理事が理事会などで協議する。理事会は公報で通知する公式な協議の場。理事懇談会は公報掲載のない非公式協議の場。

・参考人質疑

法案や案件の当事者、学識経験者に事実認識や専門的見地からの意見を聴取すること。会派が推薦した参考人が意見を陳述、議員と質疑する。参考人質疑を終えると、審議は大詰めに入る。

・討論と採決

委員会採決前に会派(党)を代表した1人が賛否を明らかにするのが討論。発言順は大会派からが慣例。採決は議運委の挙手を除き、通常は起立採決が一般的。参院は挙手の場合もある。修正案が出ていればまず、修正案から採決する。

(4)主な委員会・審査会(憲法審査会は特集1「憲法改正」を参照)

・予算委員会

全委員会の中で最大の花形委員会。定数は衆院50人、参院45人といずれも最大で、衆参両院ともに最も大きい委員室の第1委員室(参院は第1委員会室と呼ぶ)で審議する。予算案(補正予算案を含む)の審議は提案理由説明、基本的質疑、一般的質疑(約3週間)、公聴会、分科会、締めくくり総括質疑(締め総)、討論、採決の順をたどるのが通例。予算は先に衆院に提出される。憲法60条の「衆院議決優位」の規定で(1)参院が衆院と違った議決をした場合で両院協議会の協議でも意見が一致しない(2)参院が衆院から予算案を受け取った日から30日以内に議決しない―場合は、衆院での議決が国会の議決となる。条約でも同様の手続きとなる。最近では2013年度予算案が参院で否決されたため、憲法の規定が適用された。

首相以下、答弁を求められなくても全閣僚が出席する基本的質疑は、与野党各会派が幹事長や政調・政審会長らを質問者に立て、国政全般について政府の見解をただす。各党一巡の間はNHKの中継が入る。基本的質疑が終わると、首相は出席せずに財務相と要求閣僚のみが出席する質疑(一般的質疑)に移る。

公聴会は通常約2日間充てられる。国会法51条で総予算や重要な歳入法案に関しては開催が必要条件。法案に対する賛成、反対両派の公述人がそれぞれ出席して意見を述べ、議員の質疑に答える。公聴会を終えれば、委員会採決に向けた環境は整う。

一般的質疑終了後、より細目にわたった質疑が分科会で行われる。衆院は予算委メンバーが分担、参院は委嘱審査で、常任委員会、特別委員会に審議を「委嘱」する。

締めくくり総括質疑は首相と全閣僚が出席。その後討論・採決に移るが、野党からは「編成替えの動議」(組み替え動議)が出される場合がある。予算を撤回の上、再編成しろとの趣旨で、動議が出ると趣旨説明を聞いた後に予算原案と、編成替えの動議を一括して討論に入る。採決は起立で行われ、審議(審査)は終了。委員長が審議経過、結果を本会議で報告、採決する。

・議院運営委員会(議運委)

本会議の日程を含め国会運営を協議する重要な機能を持つ。委員会の理事の数、委員会の構成、国会法や議院諸規則の改定などについて協議、決定する。国会が召集されると、本会議の議席、会期、施政方針演説の日取りなどを協議する。

・国家基本政策委員会=党首討論

首相と野党党首が外交、経済、社会保障など政策課題について論戦する。申し合わせで、参加できる野党党首は衆参両院のいずれかで10人以上の議員が所属する野党会派。衆参交互に水曜午後3時からとされているが、首相が本会議や予算委に出席した週は原則開かれない。時間延長や開催回数の増加、不祥事をテーマから外して政策論議のみにする―などの見直し論議がある。

・決算行政監視委員会(衆院)、決算委員会、行政監視委員会(参院)

国の各機関が年度内に実施した予算の執行結果である決算を審議する。

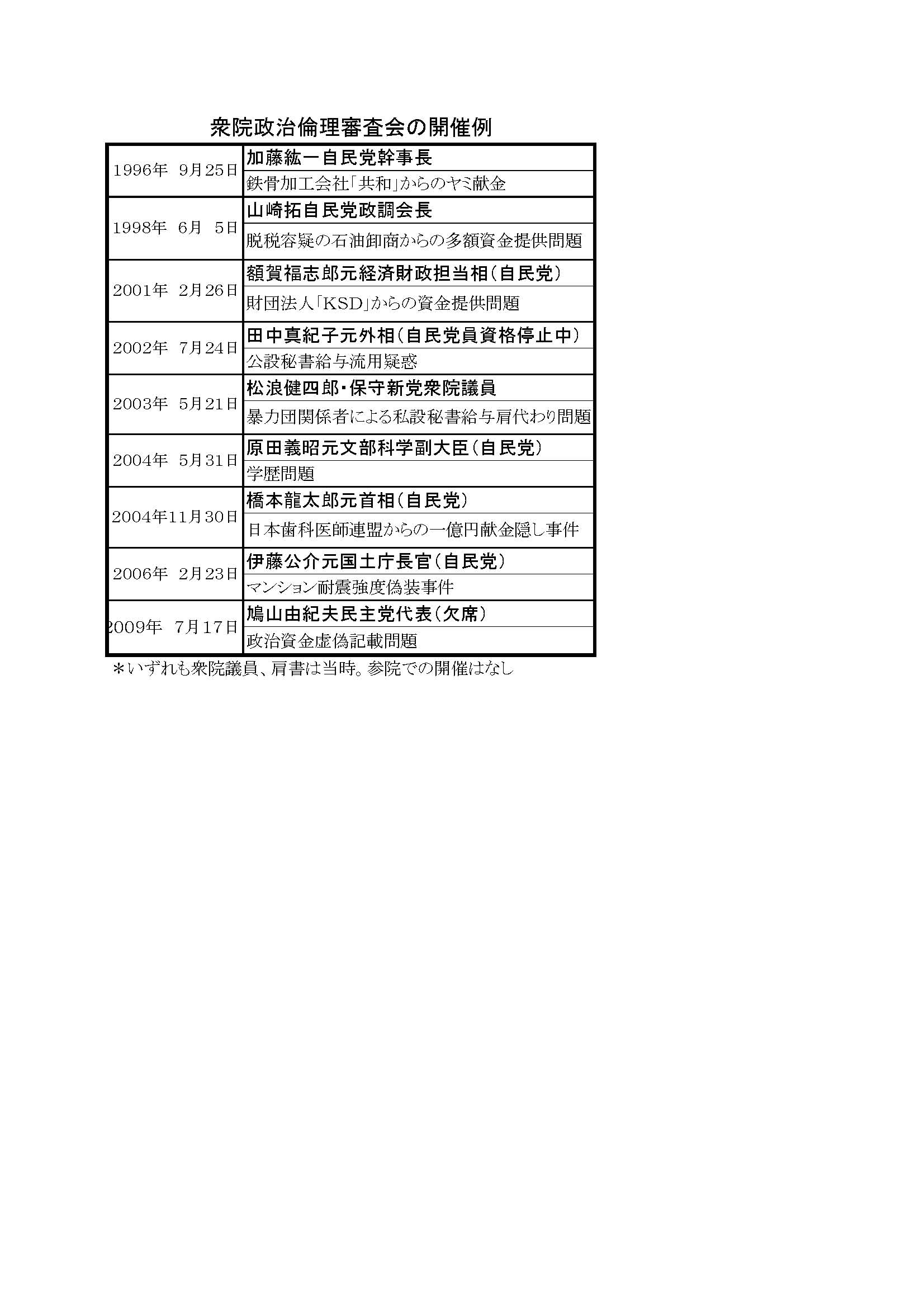

・政治倫理審査会

故田中角栄元首相のロッキード事件一審有罪判決を機に1985年、国会法を改正して衆参両院に設置された。疑惑を受けた議員本人の申し出か、委員の3分の1以上の申し立てを受けて協議し、出席者の過半数が賛成した場合に審査する。弁明、質疑は原則として非公開。

2009年7月には、鳩山由紀夫民主党代表の偽装献金問題審査のため、与党の自民、公明両党だけで開催。鳩山氏は出席せず休会となった。審査会委員の申し立てにより審査会が開かれたのは初めて。

note「国会対策委員会」

通称「国対(こくたい)」。国会の機関でなく、各党が設置する国会運営に関する司令塔機関。自民党単独政権下の55年体制時代には「国対政治」といわれ、与野党の癒着の温床と指摘されてきた。国会の表舞台では審議ストップや激しいやじなどで与野党の対決姿勢を見せながら、夜は自民党国対幹部による料亭の会食やマージャンなどの接待を通じて、野党に事前の根回しが図られてきた。

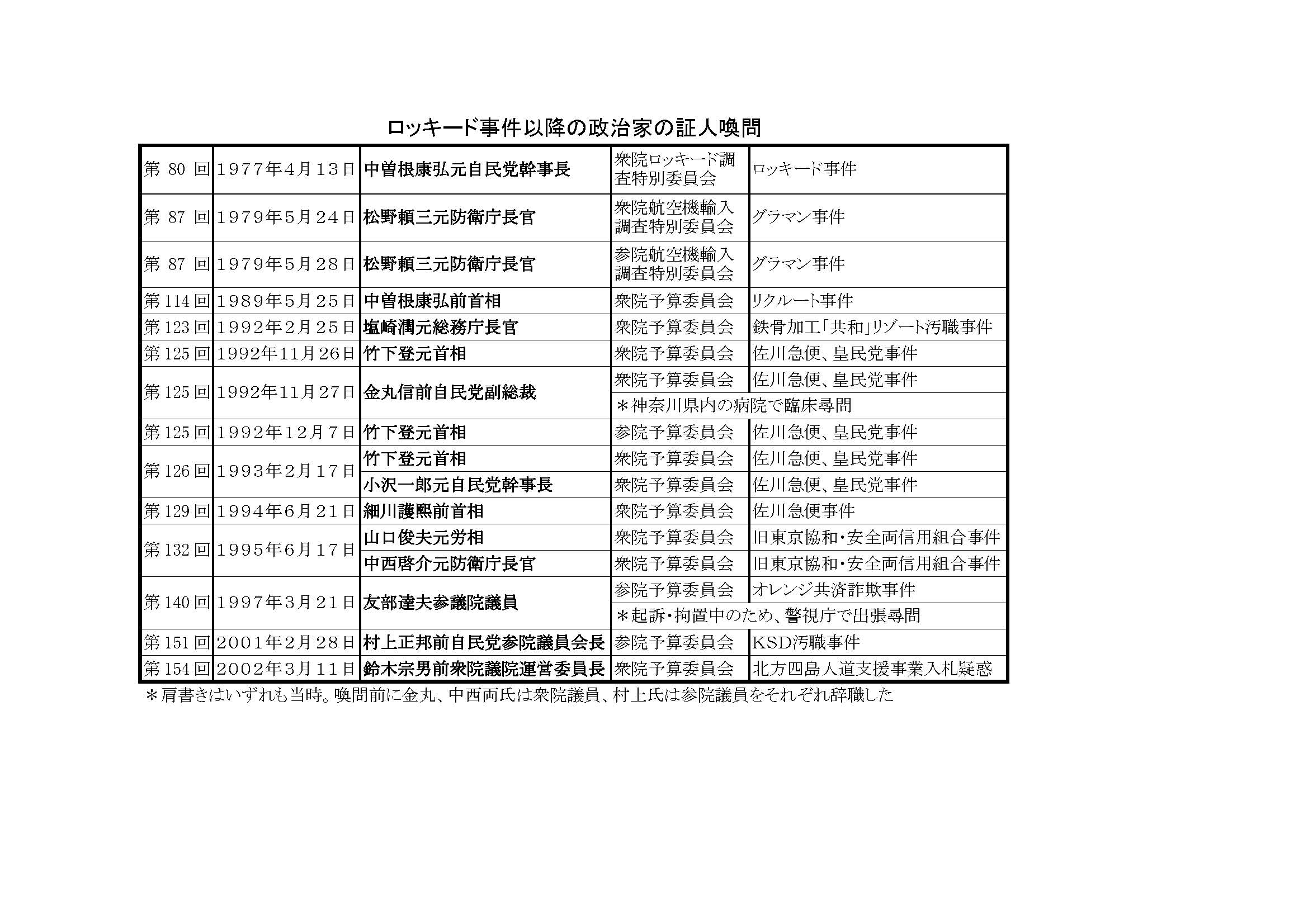

法案などの議案審査、国政に関する調査(事件絡みを含む)について衆参両院は、本会議や委員会で証人喚問や参考人招致ができる。ただし本会議で行った前例はない。

証人の場合、出頭し証言する義務を負う。宣誓し、陳述を求められ、宣誓拒否、虚偽証言、証言拒否などした場合、刑罰の対象となる。ただし自分や近親者が刑事訴追を受ける恐れがある場合などは証言拒否できる。病気などで出頭できない場合は病院などで出張尋問もできる。弁護士を補佐人に付けることもできる。リクルート事件を機に証人喚問のテレビ中継は「静止画像」になっていたが、1998年10月の議院証言法改正で撮影が解禁された。

一方、参考人はあくまで意見聴取されるにすぎず、出頭も発言も任意で、刑事責任を追及されることもない。このため野党が証人喚問を求め、与党が「参考人なら応じる」と主張するパターンも多い。

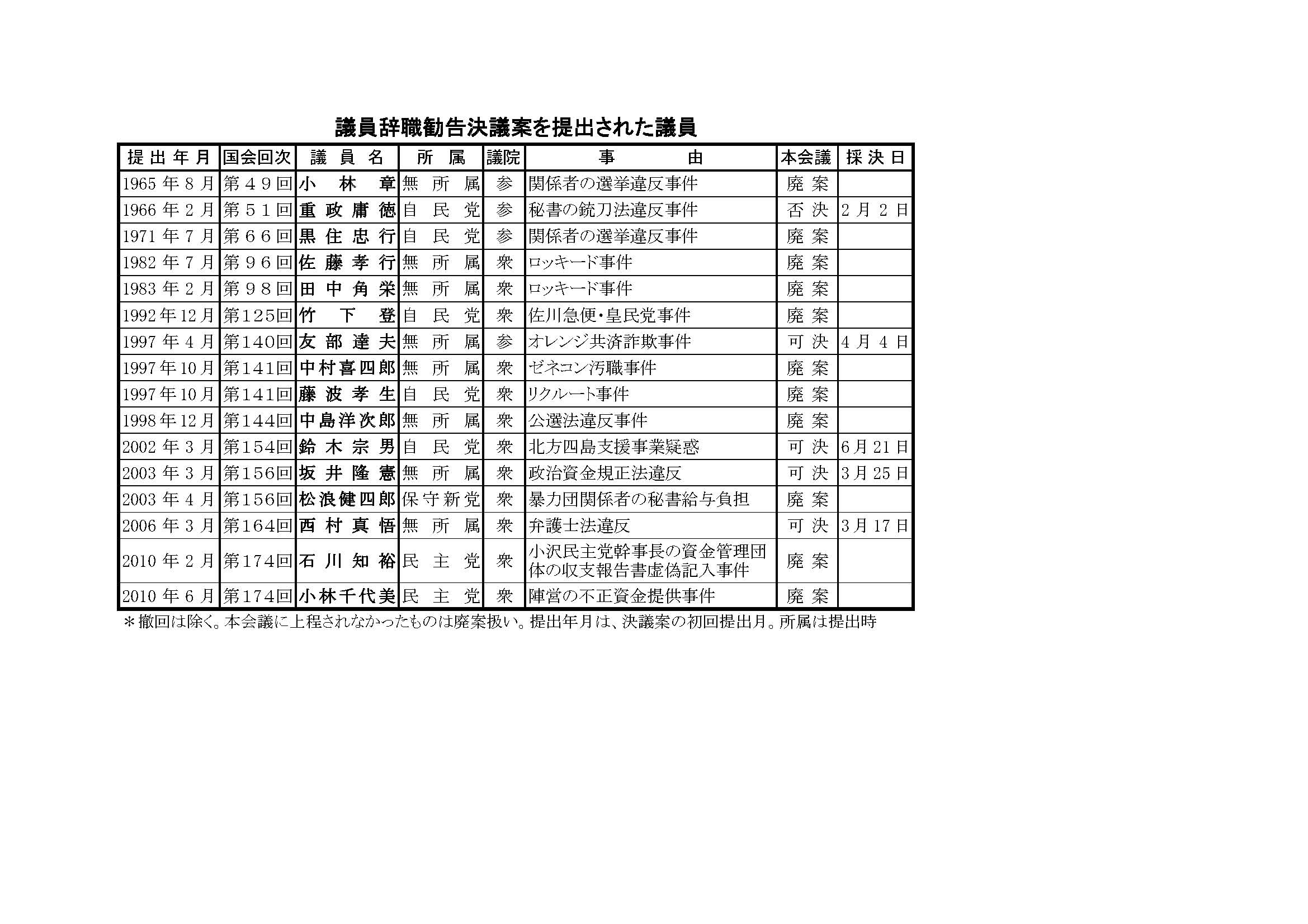

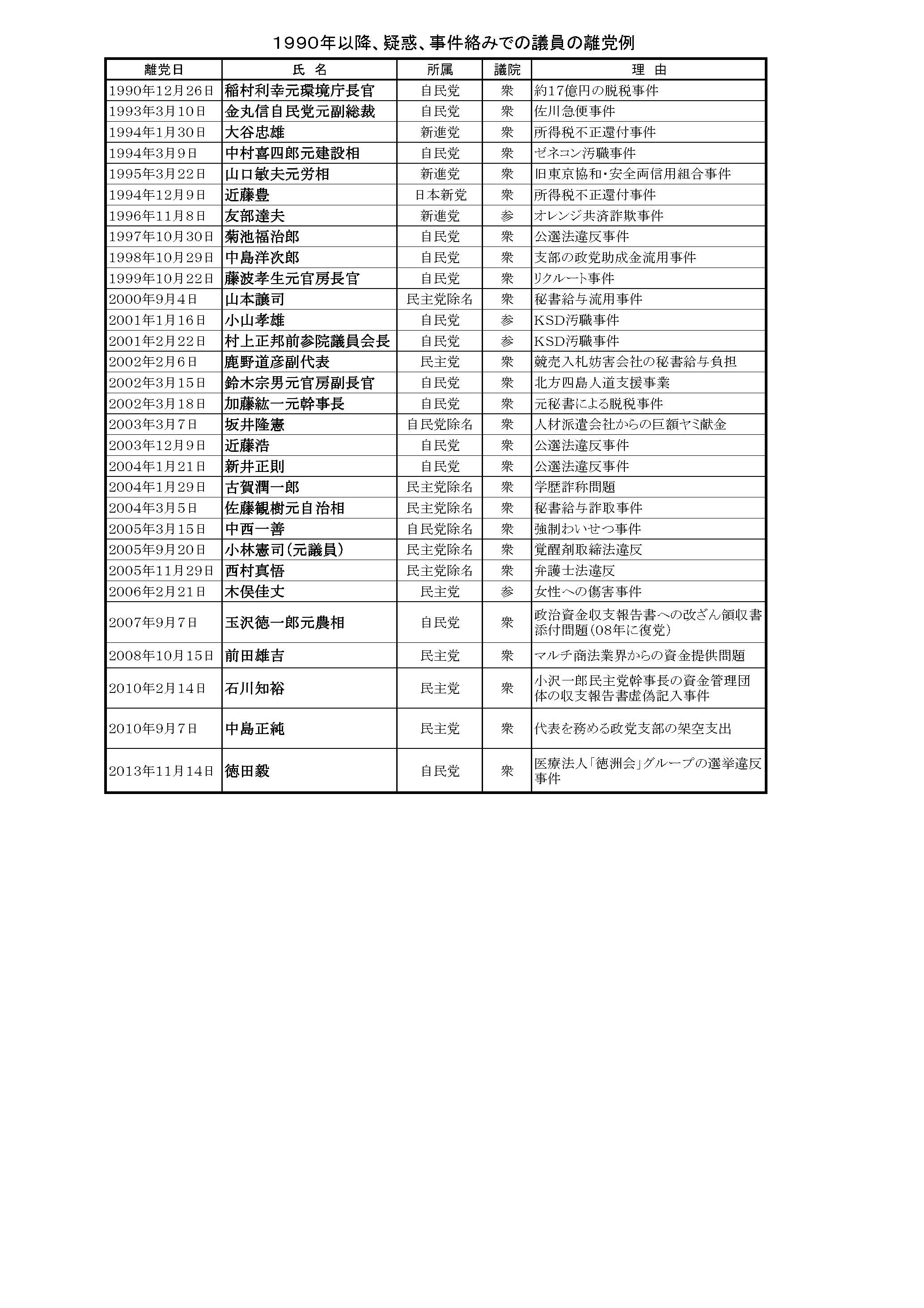

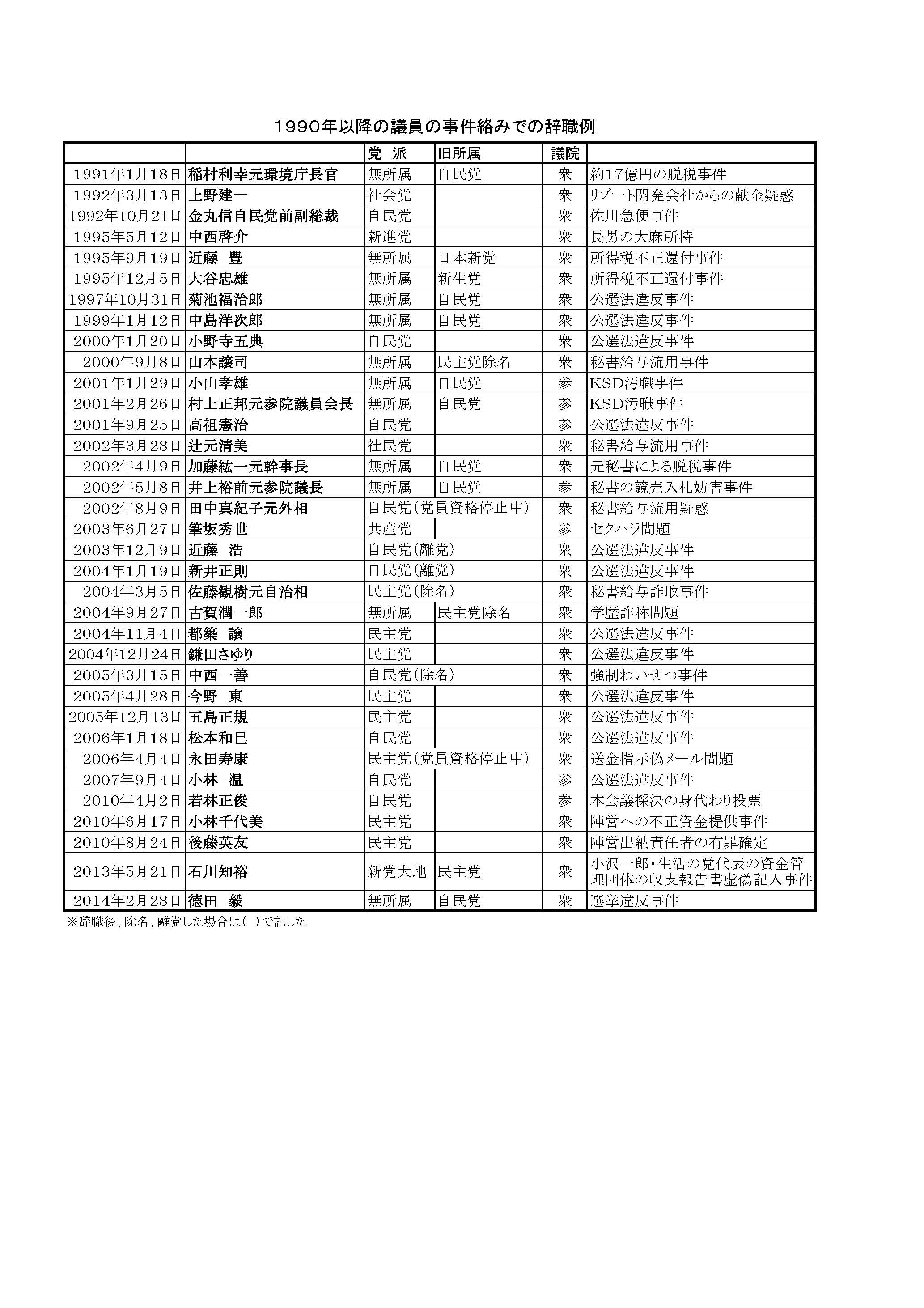

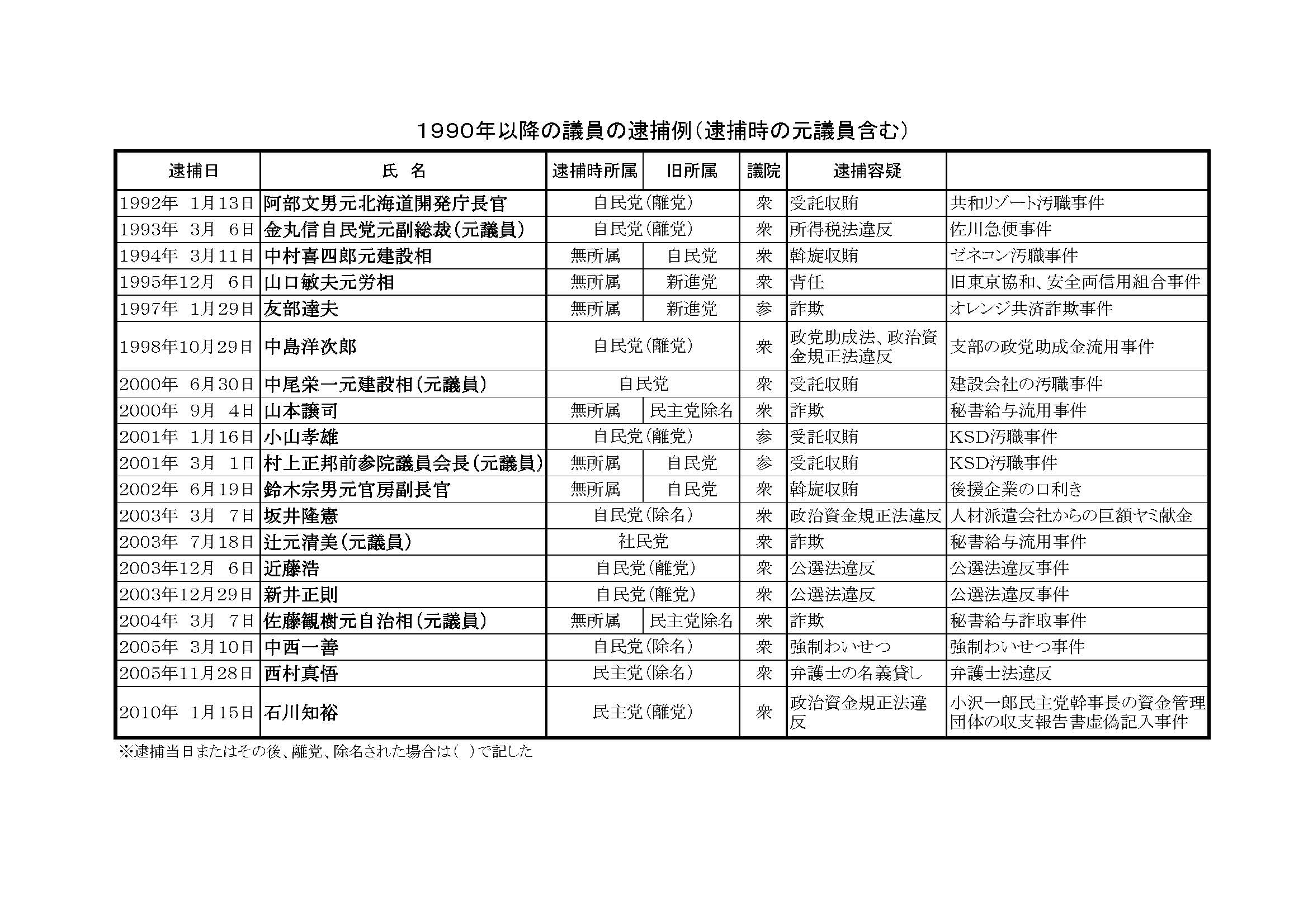

国会議員の身分は憲法で保障され、強制的に除名できるのは「院内の秩序を乱した」場合に限られるため、政治倫理問題などで辞職を迫る手段として使われる。可決されても強制力はない。2010年12月までに衆参両院で計16人に対して提出されているが、可決されたのは、衆院では、2002年にあっせん収賄容疑で逮捕された鈴木宗男氏、03年に政治資金規正法違反で逮捕された坂井隆憲氏、05年弁護士法違反で逮捕された西村真悟氏の3例。参院は1997年、オレンジ共済詐欺事件で起訴された友部達夫氏。

友部氏は01年、実刑判決が確定して失職するまで自ら辞職はしなかった。鈴木、坂井、西村の3氏も可決後、議員辞職していない。これ以外は議院運営委員会段階で審議未了となるか、撤回されて終わっている。

自民党の一部議員には(1)国会議員の身分を保障する憲法の趣旨に反する(2)可決されても拘束力がなく、院の決議の権威を著しく損なう―など採決への反対論が根強くある。

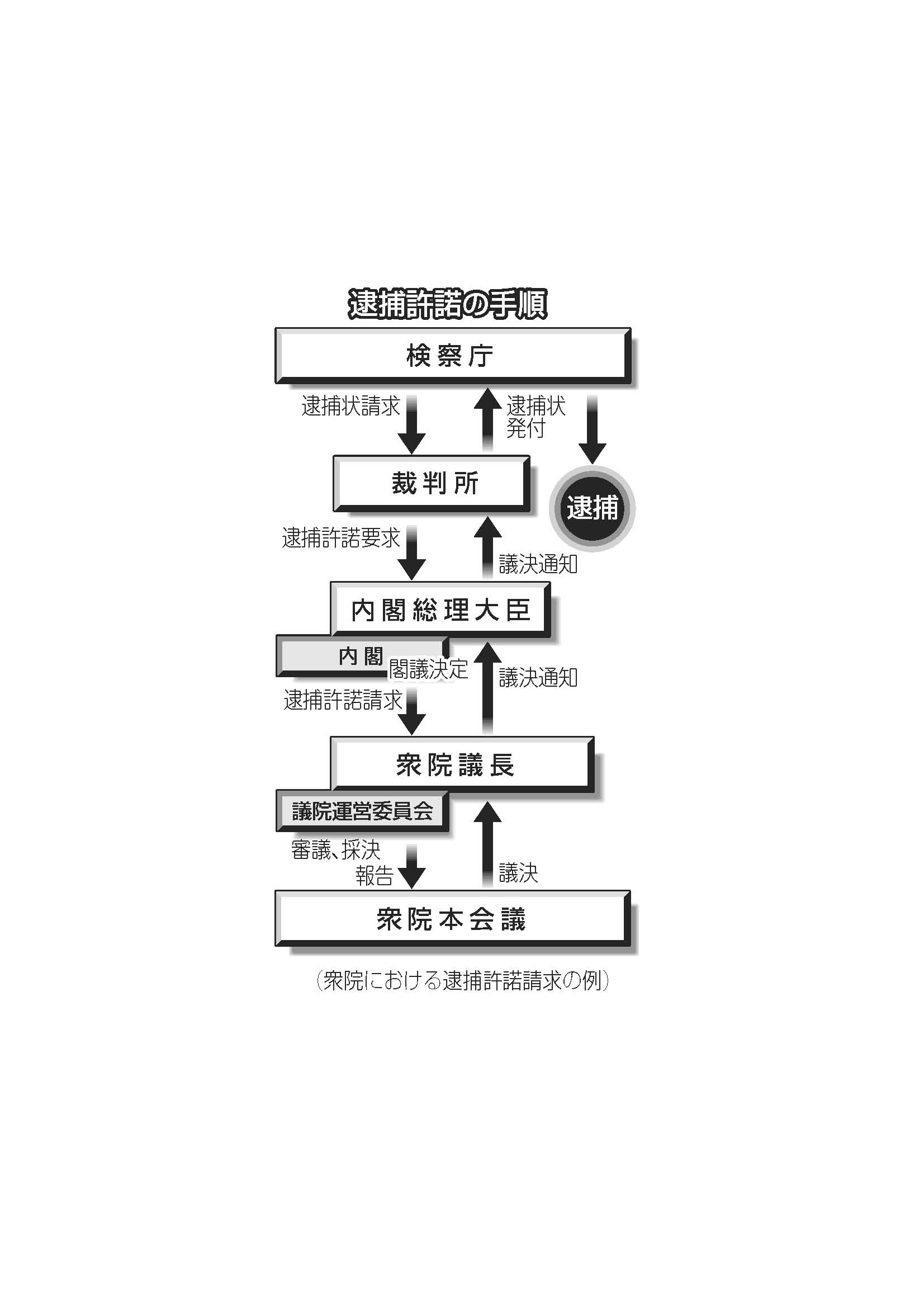

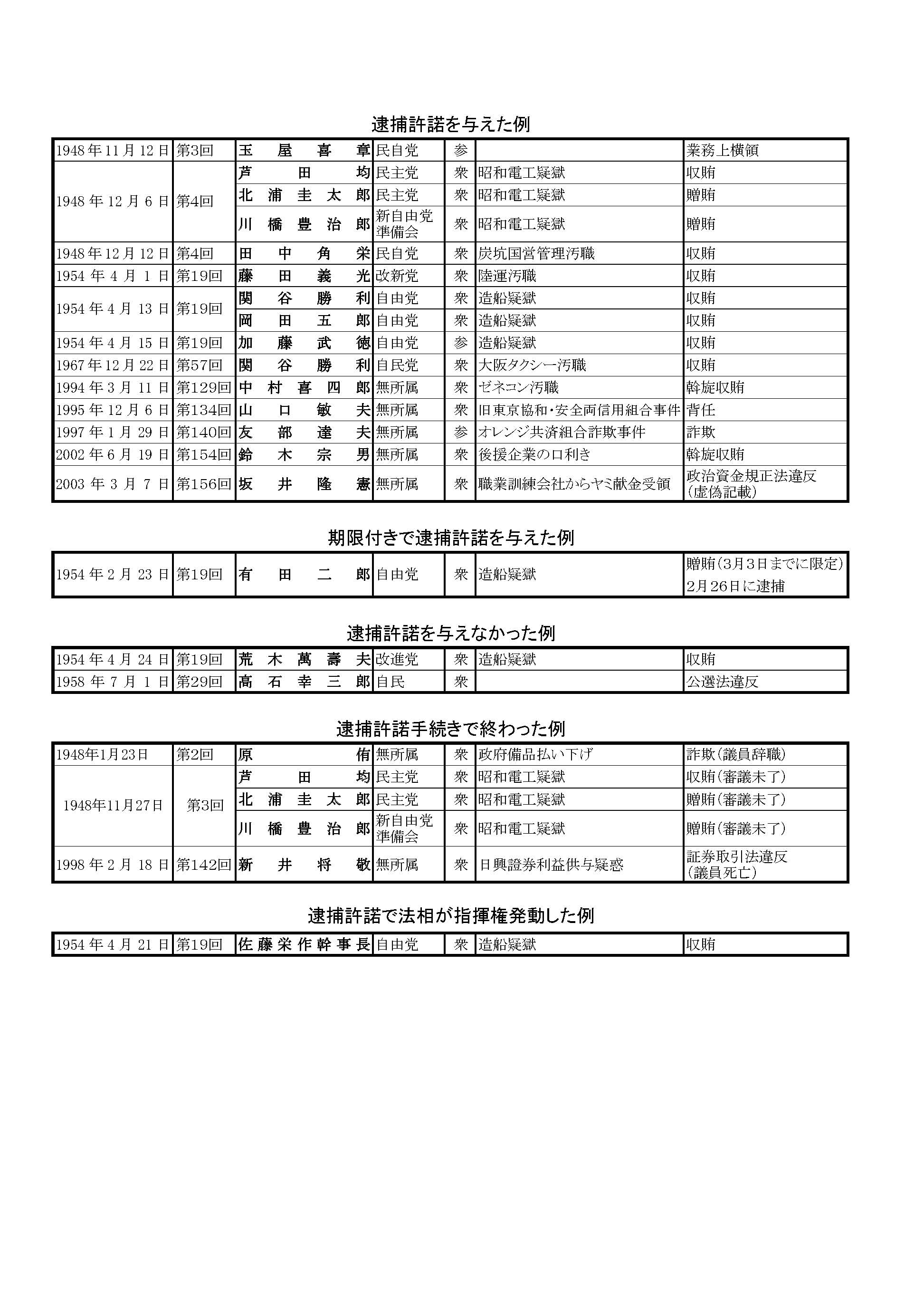

憲法50条は、会期中の国会議員の不逮捕や、会期前逮捕にも院の要求による会期中釈放を定めている。これは政権による政治的かつ恣意(しい)的な迫害から議員の活動の自由を守るという趣旨であり、会期中に犯罪による刑事訴追を逃れる特権ではない。このため不当逮捕の危険性がないと院が判断し許諾すると、議員は会期中でも逮捕される。この場合、裁判所は犯罪容疑のある議員の逮捕令状を発する前に内閣に要求書を提出。内閣はその写しを添えて院に許諾請求する。これを受けて議運委が審査し、本会議で最終的に議決する。

戦後、逮捕許諾を経て逮捕された議員は、職業訓練会社からヤミ献金を受け取ったとして、政治資金規正法違反に問われた坂井隆憲衆院議員(2003年3月逮捕)まで衆参延べ16人(関谷勝利衆院議員は2回)。日興証券利益供与事件の新井将敬衆院議員の場合は、1998年2月の本会議開会中に自殺が判明。急きょ、議運委理事が議場で協議し、逮捕の許諾請求の緊急上程を取り下げた。

会期中でも国会外の現行犯は逮捕される。(例:05年3月 中西一善衆院議員が強制わいせつで現行犯逮捕)

与党が衆院で過半数を持つ一方、参院で過半数割れしている状態を指す。近年では1989年7月(宇野政権)、98年7月(橋本政権)、2007年7月(第1次安倍政権)、10年7月(菅政権)の参院選で与党が敗れ「ねじれ」となった。12年12月の衆院選で自民、公明両党が政権を奪還(第2次安倍政権)したが、参院では下野した民主党を加えた野党が過半数を占め、13年7月の参院選で自公両党が過半数を確保するまで「ねじれ」は続いた。

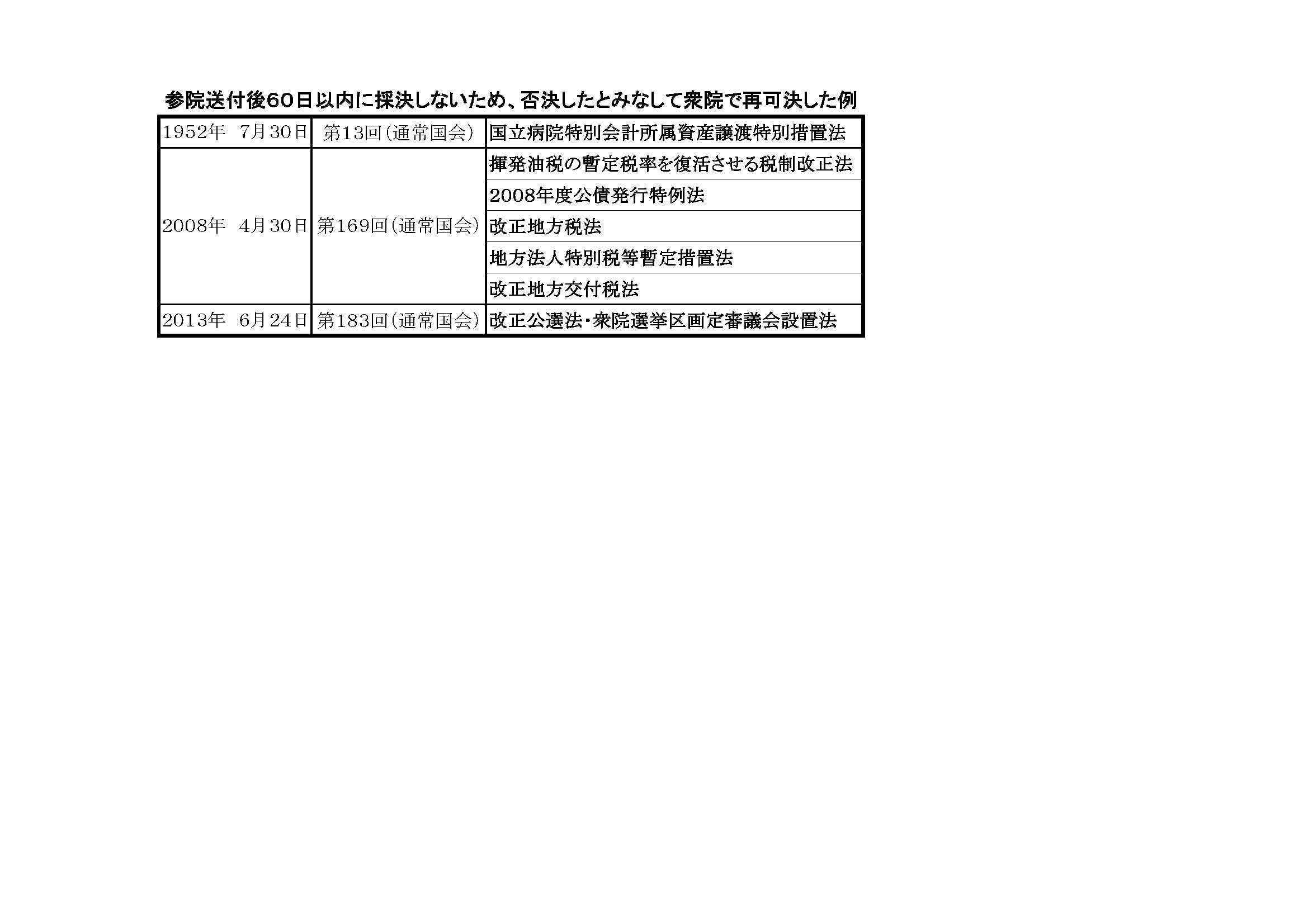

衆参両院で多数派が異なるため、政府、与党提出案件の成立が遅れたり、困難になる。予算、条約、首相指名は、憲法で衆院の優越が認められており参院の結論にかかわらず成立する(憲法60、61、67条)が、法案は、参院が否決、修正した場合、成立させるには衆院は再議決し3分の2以上の賛成多数で可決させる必要がある(再可決)。参院が送付から60日以内に議決しない場合も否決したとみなされる規程がある(憲法59条)。

ただ国会同意人事は、衆院の優越規定もなく、衆院の3分の2以上による再可決もできないため、参院の同意が必要だ。

07年夏からのねじれ国会では、自公政権は衆院で3分の2以上の議席を確保していたため、参院で否決された、インド洋での海上自衛隊の給油活動のための新テロ対策特別措置法を08年1月に57年ぶりに再可決で成立させ、揮発油税などの暫定税率を復活させる税制改正法は4月、参院が60日以内に採決しなかったため「みなし否決」を56年ぶりに適用、再可決、成立させた。一方、国会同意人事は07年11月、56年ぶりに労働保険審査会委員など3人の再任を参院が反対多数で不同意。日銀総裁に元財務事務次官の武藤敏郎副総裁を充てる人事案も08年3月に参院が否決。政府は元大蔵事務次官の田波耕治国際協力銀行総裁を起用する人事案を提案したが、これも参院で否決され、戦後初めて日銀総裁が空席となった。結局4月に副総裁に就任した白川方明氏を総裁に昇格させる人事案を参院が4月に同意した。

与党は、こうした困難な国会運営を克服するため新たな連立を組んだり、政策ごとに個々の党と協力する部分連合、部分連合にいかないまでも野党との修正協議を通じて法案成立を図る。

小渕恵三首相は、1999年1月、自由党との自自連立政権を発足させ、10月に公明党も加えた自自公政権を実現させねじれを解消。福田康夫首相は小沢一郎民主党代表と会談し、大連立を模索したが民主党が拒否した。菅直人首相はたちあがれ日本に入閣を要請したが拒否された。

・会派

会派とは国会内で活動をともにしようとする議員の団体で、院内団体とも呼ばれる。政党同士で会派をつくったり、衆院と参院で会派の構成団体が異なる場合もある。議員の離党や死去、党の合併や分割など会派の異動は結構多い。

・会派控室

国会議事堂には、本会議場や委員室(参院は「委員会室」)、衆参両院の事務室のほか、それぞれの会派に応じた「控室」(参院は「会派控室」)がある。一つ一つ広さの違う控室の総面積を会派の議員数に応じて比例配分し、割り当てる。うまく割り切れない場合は一つの部屋を間仕切りすることもある。各会派は本会議前の議員総会や各種会議、打ち合わせに使用するほか、役員室や会議室などに充てる。民主党が大勝した2009年衆院選後、自民党は結党以来使っていた、国会正面に面した衆院2階の幹事長室を民主党に明け渡し、衆参とも大幅な控室の移動が実施された。

・国立国会図書館

1948年設立された日本唯一の国立図書館で、68年、東京・永田町の国会議事堂北側に本館が完成した。所蔵図書には憲政史料、連合国軍総司令部(GHQ)文書などの重要資料も多い。設立の第一目的は国会への奉仕。衆参両院の議院運営委員会の監督下にあり、シンクタンクに当たる調査立法考査局が外国法制などを研究している。支部として2000年5月に東京・上野公園に「国際子ども図書館」が開館。国会議事堂の4階には分館がある。関西館が02年10月、京都府精華町にオープンした。

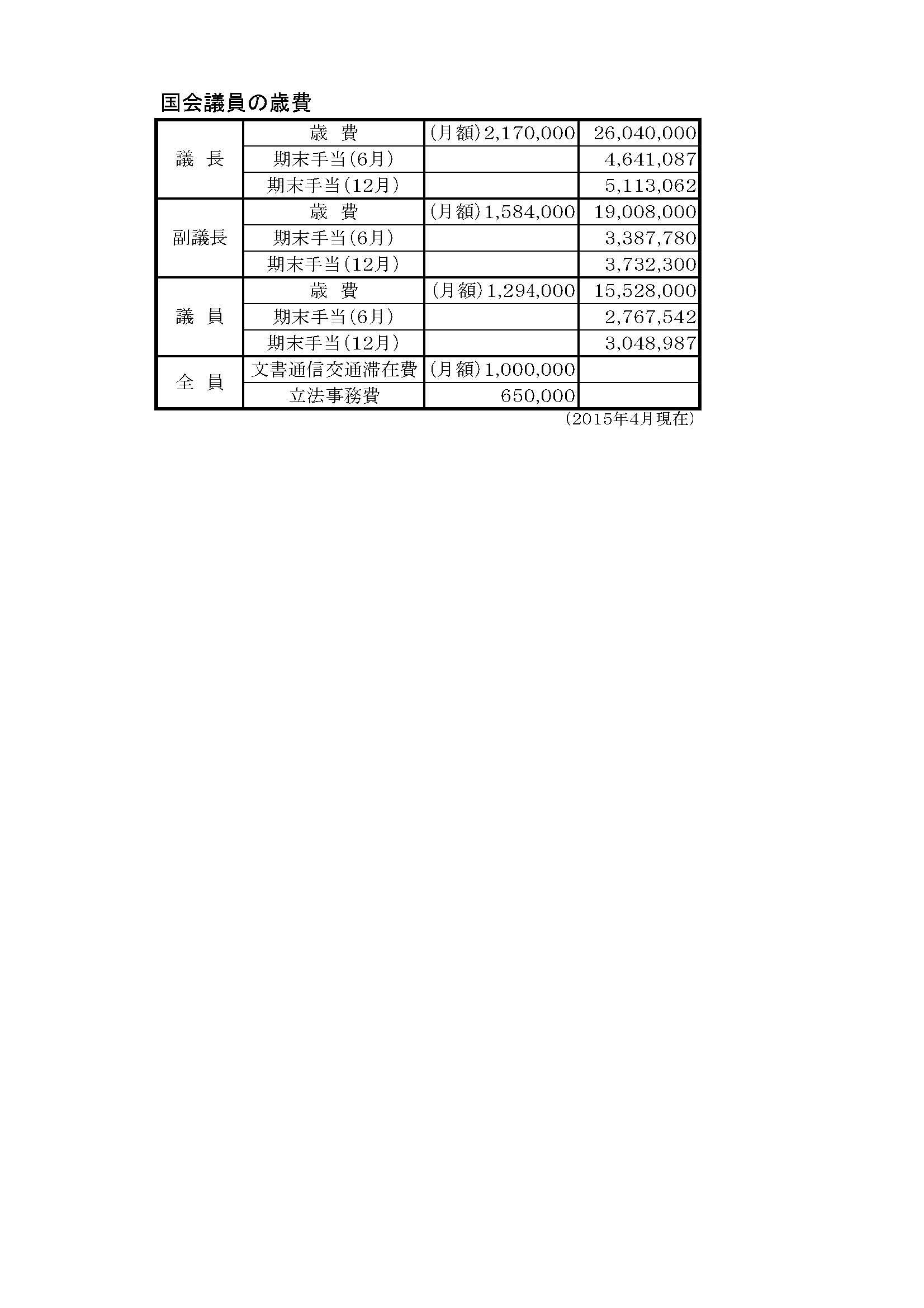

・歳費等

歳費は国会議員の給与に当たり、ほかに文書交通費などもある。2010年7月の参院選で初当選した参院議員の任期は7月26日から始まるのに、歳費がまるまる1カ月分(約130万円)支給されることに批判が集まり、8月の臨時国会で改正歳費法が成立。歳費のうち任期前の相当額を返納しても、公選法が禁じる寄付行為に当たらないとして一部自主返納を可能にした。12月に歳費を日割り支給にする関連法が成立した。

・質問主意書

国会議員は国政全般について、内閣に書面で事実関係の説明や見解を求めることができる。国会法74条に基づく制度で、主意書は議長の承認を受けて内閣に転送。内閣は原則7日以内に回答しなくてはならず、答弁書の内容は閣議で決定する。1人で提出することができる。

・衆(参)院法制局

国会議員の立法活動を補佐する「議院法制局」として、国会法に基づいて新憲法施行後の1948年に設置された。内閣提出法案の審査を行う内閣法制局とほぼ同規模の定員82人(衆院)、76人(参院)のスタッフを抱える。内閣法制局は、各省庁が作成した法案の合理性を閣議決定前に審査するのが主な役割なのに対し、議院法制局は、議員の「知恵袋」として構想段階から立法作業に参加し、議員が描く法案を条文として具体化していく総合的な役割を果たしている。

・政府参考人

1999年に成立した国会活性化法により、閣僚に代わって官僚が答弁する政府委員制度が廃止され、閣僚ら政治家が答弁することが原則となった。一方、行政に関する技術的な審議を行う際には、官僚が「政府参考人」として答弁することが認められている。人事院総裁、内閣法制局長官らは議長の許可を得た上で「政府特別補佐人」として審議に出席、答弁することができたが、法制局長官は民主党政権が2010年の通常国会から答弁を禁止した。

・中間報告

衆参両院で審議中の法案に関し、本会議で委員長に中間報告を求め、委員会採決を省略して本会議採決に持ち込む手法。国会法では「特に必要があるとき」と規定。与党が法案成立を急ぐため用いることは「議会制民主主義の否定につながる」との批判が強い。2000年の第147通常国会では、自自公の与党3党が提出した、衆院の比例定数を20削減する公選法改正案を、参院では地方行政・警察委員会の委員長が民主党だったため委員会採決を省略して中間報告を求め、本会議で採決した。一方で09年の第171通常国会での臓器移植法改正案は、個人の死生観にかかわる問題として多くの党が党議拘束を外したため、衆参ともに委員会採決を省く中間報告を実施、本会議で採決された。過去に衆院で4回、参院で18回実施している(10年12月現在)。

・追悼演説

国会議員が在職中に死亡すると、本会議で故人をしのぶ演説が行われる。演説者の人選は遺族の希望を尊重するが、衆院は中選挙区制では慣例として同じ選挙区の他党議員が行うことが多かった。小選挙区制導入で、議運委は原則として同じ都道府県や比例ブロックの議員から選ぶことを申し合わせた。

・秘書制度

国会法132条の規定で、国会議員は国が給与を支給する公設の秘書を第1秘書、第2秘書、政策秘書の計3人まで雇える。政策秘書は1994年に議員の政策立案・調査能力を高めるのを目的として新設された。第1、第2秘書には特に資格が必要とされていないが、政策秘書は資格試験に合格するか、公設秘書10年以上などの秘書経験者で研修を受けた場合や司法試験などの合格者、博士号取得者など一定の資格を満たす必要がある。政策秘書は3人の中で最も給与が高く、年収は1千万円前後に上る。

公設秘書以外が私設秘書で、活動や収入の実態などはさまざま。「金庫番」と呼ばれる秘書は私設秘書がほとんど。秘書の仕事は議員の「かばん持ち」から地元事務所での陳情処理や選挙対策、後援会の国会見学の案内まで限りない。

・付帯決議

委員会は法案や予算案などを採決する際に、努力目標や要望事項を盛り込んだ付帯決議を採決することがある。審議の過程で野党側が求めた修正事項のうち法案化されなかった部分について政府に善処を求める内容が多いが、国会法規に定められたものではなく、法的拘束力はない。

・お経読み

本会議や委員会での法案の趣旨説明、提案理由説明をいう。内閣提出法案や予算案など主管の閣僚が読み上げるが、文章の棒読みをじっと聞いていなければならないことが「お経」と呼ぶゆえん。

・押しボタン式投票 ⇔ 牛歩戦術

参院で1960年代初めから検討されていた本会議での採決方式。98年1月の通常国会から導入された。自民党政権時代に野党が用いた、ひたすらゆっくりと半歩ほども動かずに投票に時間をかける「牛歩戦術」への対抗方法。

議員が自席の名札を立てると、光センサーが出席を記録。机のボタンを押すと、30秒足らずで電光掲示板に投票総数や賛成・反対者数が表示され、議員名も記録される。議員別の投票行動は1時間程度で参院記者クラブに提出される。出席議員の5分の1以上の賛成があれば、従来通りの堂々巡りによる採決も可能。10年4月の通常国会で、自民党の若林正俊参院議員が欠席した青木幹雄元官房長官のボタンを押す「身代わり投票」が発覚、若林氏は議員辞職した。

・禁足

本会議がいつ開かれてもいいように国会周辺に議員を待機させること。与野党の議員数が接近すると、重要法案などの本会議採決が議員の欠席で左右されかねない。そのため各党国会対策委員会の幹部が所属議員を足止めする。

・3倍計算

参院が委員会の審議時間を計算する方法。衆院は質問者の持ち時間に答弁者の発言時間も含める(往復方式)のに対し、参院は審議の充実を図る目的で、質問者に与えた持ち時間をすべて質問のための時間としている。答弁には質問時間の2倍かかると想定、審議全体の予定時間を質問時間の3倍として計算する。

・質問取り

閣僚らが質問に的確に国会答弁し議事が円滑に進行するよう、各府省の国会担当の官僚が、質問予定の与野党議員から事前に質問内容を聞き取ること。これを基に事務方が答弁メモを作成して質疑に臨む。丁々発止の活発な審議を阻害する要因ともされる。民主党は政権獲得後、政務官による質問取りを目指したが、人員が足りず断念。従来通り官僚に任せている。

・つるし

野党が重要法案の成立を遅らせるために使う手段。重要法案は国会に提出されると直ちに所管の委員会に付託されるが、本会議で趣旨説明を求められれば、その法案は本会議質疑が終わるまでは委員会に付託されない。本会議での趣旨説明を要求することで法案が「つるしっ放し」になることから名付けられた。国会法56条の2にある「各議院に提出された議案について、議院運営委員会が必要と認めた場合、議院の会議でその議案の趣旨の説明を聴取することができる」との規定を利用した戦術といえる。

・党議拘束

各政党は法案などの採決に当たり、所属議員に党の決定に従うように求める。特に首相指名選挙や重要法案での党議違反は、政権の行方さえ左右しかねないだけに、各党とも除名を含む厳しい処分規定を設けている。

・堂々巡り(記名投票)

重要法案の本会議採決で白(賛成)か青(反対)の氏名入り木札を手にした議員が演壇上で順次投票すること。

・荷崩れ

法案などを先議した院で与野党が激しく対立し、強行採決などを経て衆院、または参院に送った状態を指す。「荷崩れして送られても困る」などと使う。混乱すると、後の院での審議が思うように進まなくなることが多い。

・日切れ法案

ある期日までに成立させなければならない法案。予算関連法案など年度末までに成立しないと行政に支障が生じる法案などをいう。

・法案を上げる

委員会で法案を採決すること。

・与理懇(よりこん)と野理懇(やりこん)

それぞれの委員会で与党の理事だけが集まって行う非公式な理事懇。野党の理事だけで行うと野理懇。与野党の筆頭理事同士での懇談前後などに開かれ、与党内、野党内での意見などを調整する。

第2章 官邸 (9)

首相官邸は政治、行政、外交、危機管理の中枢機能を担う。

(1)首相

行政の最高責任者であり、自衛隊の最高指揮監督権を持つ。憲法66条1項で内閣の「首長」と位置付けられている。67条に基づき「国権の最高機関」である国会の議決によって指名される。68条に基づき、閣僚の任命権、罷免権を持つ。

内閣法は、内閣総理大臣が閣議を主宰し、閣議で決定した方針に基づいて行政各部を指揮監督すると規定。国会に対しては内閣を代表して法案や予算案を提出、一般国務案件、外交案件について報告する。

阪神大震災対応などで首相の指導力が発揮しにくかった反省から、2001年の中央省庁再編とともに、首相が閣議で「内閣の重要政策に関する基本的な方針」等を発議できると内閣法に明記するなど、内閣機能強化も図られた。

内閣改造、衆院解散は、首相の「専権事項」とされる。実際はその時々の政治情勢に左右され、改造、解散を希望しながら果たせなかったこともある。14年には、安倍晋三首相が消費税率10%への引き上げを1年半延期する方針について国民の判断を仰ぐとして解散した。

原稿は特別な例を除き「内閣総理大臣」「総理」を使わず、「首相」とする。

(2)首相臨時代理、副総理

首相が事故や病気、外国訪問で不在となる場合、首相臨時代理が置かれる。内閣法9条は「首相に事故のあるとき、または首相が欠けたときは、あらかじめ指定する閣僚が、臨時に首相の職務を行う」と規定している。「首相に事故のあるとき、または首相が欠けたとき」を誰が判断するのかについて、内閣総務官室は「明文の規定はなく、首相自らが判断する場合もあるし、病気などの場合は医師の診断、災害の場合は連絡ができるかどうかなどを参考にして、指定されている閣僚が他の閣僚と協議することになる。必ずしも閣議は必要ない」と説明している。

2000年4月に小渕恵三首相が脳梗塞で倒れた際、青木幹雄官房長官による首相臨時代理指定の手続きが明確さを欠いたとして国会等で問題視され、小渕首相の後の森喜朗首相以降は組閣するたびに首相が臨時代理予定者順位1〜5位の5閣僚を指名している。国政全般で首相を補佐する官房長官が1位になるのが通例だが、第2次、第3次安倍内閣では麻生太郎副総理兼財務相を1位、菅義偉官房長官を2位とした。

「副総理」は法令上の名称ではない。閣僚で首相に次ぐ実力者を名実ともに「政権ナンバー2」として処遇するため、首相が指名する。連立内閣では連立の象徴的意味合いで他党の党首を指名するケースもある。

民主党の鳩山由紀夫政権では菅直人国家戦略担当相(後に財務相)が就き、退陣を受けて後継首相に就任した。過去には宮沢内閣の渡辺美智雄副総理兼外相、細川連立内閣の羽田孜副総理兼外相、村山連立内閣の河野洋平副総理兼外相、橋本龍太郎副総理兼通産相などがある。

(3)官房長官

首相の政策遂行を補佐する内閣官房を統括すると同時に、首相の補佐や、国政の重要課題に関する閣内、与党との調整役、国会に対する窓口として政権運営の要となる。国民に対する内閣のスポークスマンを兼ね、平日の午前と午後の計2回、内閣記者会との定例会見を行う。官房長官には国務大臣を充てると規定されている。与党内で政権への不満が高まると、党首である首相を名指しで批判しにくいため「官房長官の調整能力が不足している」と批判が集中するケースもある。

(4)官房副長官

政務2人と事務1人の計3人。政務の副長官は衆参両院の国会議員から1人ずつ選ばれ、衆参両院や政党と官邸の間の連絡調整など、国会対策に当たる。官房長官の不在時には記者会見も行う。事務の副長官は官僚機構の頂点であり、省庁ににらみを利かすとともに省庁間にまたがる政策課題の調整役となる。旧内務省の流れをくむ省庁(旧厚生省、旧自治省など)の事務次官経験者が就くことが多い。

(5)首相秘書官

政務秘書官1人と財務、外務、経済産業、警察など各省庁が派遣する事務秘書官4〜6人から構成される。菅直人内閣で防衛省から初めて起用され、第2次安倍内閣では女性初の首相秘書官が誕生した。政務秘書官は党の日程や政治家との会合など首相のプライベートな日程も含めて管理し、首相の事務所から起用されるケースが多いが、まれに省庁出身者からも起用される。事務秘書官は各省庁から入省25年前後の参事官、筆頭課長クラスが起用され、将来の事務次官候補と見込まれるエース級が投入される。省庁との連絡や首相のあいさつ文、国会答弁書の作成、日程調整などに当たる。

(6)首相補佐官

首相官邸の機能を強化するため、1996年成立の改正内閣法で導入された。定数は最大5人。「首相の命を受け、国家として戦略的に推進すべき基本的な施策など首相の行う企画、立案について補佐する」と規定されている。首相が指名し、閣議決定により任命するが、権限が不明確との指摘もある。第2次、3次安倍内閣では、衆参両議員から3人、官僚出身者から2人の計5人が任命され、安全保障や復興、地方創生などの職務を担当した。

(7)内閣官房参与

経済や金融政策、少子化対策や震災復興など様々な分野で専門的な知見を持つ識者を首相が直接任命する。非常勤の国家公務員で人数の制限はなく、首相の諮問に対して意見を述べるブレーン的な存在。第2次、第3次安倍内閣では、浜田宏一・米エール大名誉教授や本田悦朗・静岡県立大教授ら「アベノミクス」を理論的に支える学者が多く任命された。

(8)首相官邸

約73年ぶりに建て替えられ、2002年4月から使用が開始された。地下1階、地上5階建てで、延べ床面積で旧官邸(現在の首相公邸)の約2・5倍の広さがある。正面玄関は3階にあり、5階に首相や官房長官の執務室、4階に閣議室や大会議室がある。1階は記者会見場や内閣記者会(記者クラブ)などの広報フロア、地下には危機管理センターが置かれる。記者団は会議の冒頭撮影などの場合を除き、原則として4、5階への立ち入りが禁止され、旧官邸に比べ格段に厳しい取材規制が行われるようになった。

(9)内閣官房と内閣府

いずれも「重要政策の企画立案・総合調整」の機能があり、内閣官房長官が事務を統括する。内閣官房は、首相と内閣を直接補佐する機関で、政治家や官僚が「官邸で検討する」「新組織を官邸につくる」などと言うときの「官邸」は内閣官房を意味することが多い。内閣府は2001年の中央省庁再編で、官邸機能強化の目玉として総理府、経済企画庁、沖縄開発庁などを統合して新設された。法律上は他省庁より一段高い位置付けとなっており、経済財政運営など首相が直接指揮を執るべき政策、消費者保護や沖縄振興といった省庁を横断するテーマを所管する。

参事官クラスが内閣官房と内閣府のポストを併任するケースもあるなど、人事・組織面で密接に関係している。政治家のブリーフなどで内閣官房と内閣府を混同した説明が散見されるので注意が必要だ。

・内閣官房

事務方として、次官級の官房副長官補(3人)、内閣危機管理監、内閣情報官、内閣広報官、内閣総務官が置かれている。

3副長官補は財務省出身者が内政、外務省出身者が外交、防衛省出身者が安全保障・危機管理を担当する。副長官補室には各府省から計100人以上の官僚が出向し、3人の副長官補を補佐している。

内閣危機管理監は、大規模自然災害やテロなどの安全保障関連の事件・事故などが発生した場合、直ちに官邸内の危機管理センターに官邸連絡室や官邸対策室を立ち上げ、対応に当たる。阪神大震災での対応の遅れを教訓に整備されたもので、危機管理センターは24時間態勢で突発の事件、事故に備えている。ヘリコプターからの映像を映すモニター設備や、さまざまな通信設備がそろい、首相がセンターで現地の情勢を把握することもある。

内閣情報調査室は公安情報をはじめ、内閣が必要とする情報収集が任務。活動の内容はうかがい知れない部分も多い。

内閣広報室は、国民に向けた内閣の広報、マスコミ対応が中心。官房長官が毎日の記者会見を行っているため、広報官は米国のような記者会見は通常行わない。首相官邸ホームページやソーシャルメディアを用いた、海外向けの情報発信も行う。海外メディアによる首相インタビューの対応など、海外メディアとの調整役も担っている。

内閣総務官室は、官邸の事務を取り仕切る。閣議の準備をはじめ内閣改造、総辞職など内閣に関する事務を一手に引き受ける。内閣総務官は官房副長官(事務)の手足となって、省庁との調整に当たる。内閣官房報償費(機密費)の執行管理も担当する。

・内閣府

内閣府設置法で「沖縄北方」「金融」「消費者・食品安全」の3分野で特命担当相を置く。それ以外でも特命担当相を置くことができる。

副大臣と政務官は内閣府設置法で各3人と定められているが、3人以外にも他省の副大臣を兼務させることもできる。旧省庁の「寄せ集め」的な性格が残り、人事でも地域主権に関する部局には総務省、科学技術は文部科学省といった関係省庁からの出向が多く見られる。いずれも2年程度で戻るため、官僚は「本籍地」である省庁の意向を受けた政策を推進すると指摘される。

・note「建制順」

官僚取材で時々出てくる言葉。各役所を並べて表記する際の順番となる。中央省庁の体制を定める国家行政組織法の別表が根拠。他省庁より一段高い存在とされる内閣府は、別に内閣府設置法があるため、別表には記載されていない。順番は以下の通り。

①内閣府②復興庁③総務省④法務省⑤外務省⑥財務省⑦文部科学省⑧厚生労働省⑨農林水産省⑩経済産業省⑪国土交通省⑫環境省⑬防衛省

(10)閣議

合議体である内閣の機関意思を決定する場であり、主宰者は首相。閣議にかけられた案件は、全閣僚が出席した上で、全会一致で決めるのが原則だ。閣議は秘密会で、首相や閣僚の発言については、官房長官が閣議後の記者会見で説明、各閣僚もそれぞれ記者会見する。しかし、すべてを紹介しているわけではなく、閣議の席でオフレコがかかる部分も多い。

・開催場所、曜日

定例閣議は原則として毎週2回、火曜日と金曜日の午前に開かれる。開催場所は、慣例的に国会開会中は国会内の大臣室、閉会中は官邸の閣議室となっている。ただ、2012年12月に発足した第2次安倍内閣においては、国会開会中もほとんどの閣議を官邸で実施。14年12月発足の第3次安倍内閣でも官邸で実施している。閣議の時間は案件の多さによって異なる。

定例閣議以外に、早急に政府方針を決定する場合に開かれるのが臨時閣議。内閣総辞職や首相の施政方針演説を決定する際などに開かれる。

また閣僚を集めず、出先にいる閣僚からサインだけもらう「持ち回り閣議」の形式もある。ただ、持ち回り閣議は、各閣僚の同意が間違いなく得られることが前提となる。

・閣議の流れ

進行は官房長官が仕切り役となる。内閣法制局長官も陪席しており、法令の説明などを受け持つ。閣議決定が必要な案件について説明後、閣僚は異論がなければ閣議書にサインする。サインは、各閣僚の筆跡であることを証明できるように花押が用いられる。全員分の花押がそろった時点で、案件は閣議決定したとみなされる。

(11)閣僚懇談会

閣議後、必要に応じて閣僚懇談会へと移る。閣僚懇で出された閣僚の意見は、その後の政策などに反映されるケースが多い。このため閣議後会見では、閣議や閣僚懇で誰が

何を言ったのかを聞き出すことが基本的な作業。記事化する際は「○日の閣議で」「○日の閣僚懇で」などと書くので、記者会見で閣僚発言の紹介があれば、閣議と閣僚懇のどちらかを確認する必要がある。ただ、閣僚懇は閣議と同じ場所で行われ、どの時点で閣議が終わり、閣僚懇に切り替わったのか外部からは分からない。そのため首相動静は便宜上、閣僚懇が終わった時点をもって「閣議終了」と案内している。

(12)議事録

政府は2014年4月から、首相官邸のホームページで閣議と閣僚懇談会の議事録を公開している。1885年の閣議初開催以来、公式の議事録が作られるのは初めてで、

閣議から約3週間後に官邸ホームページに掲載している。政策決定のプロセスに透明性を持たせるのが目的だが、議事録は、事前に政府内で調整した形式的な発言に終始する場合が多く、閣議の形骸化も指摘されている。

(13)閣議決定、閣議了解

いずれも全閣僚が署名し、内閣として決定する手続き。「閣議決定」は合議体である内閣が政府全体の意思を決定するもの。内閣はそれを遂行する責任が生じ、ほかの手続きとは根本的に異なる重みがある。「閣議了解」は本来は主務大臣の権限で決定できる事業や人事について、国政全体への影響が予想されるため、ほかの閣僚の同意を得て内

閣として方針を確認する。閣議決定より軽い。

なお、閣議了解、閣議報告のいずれも法律で定められた行為ではないので、事細かく段取りが決められているわけではない。

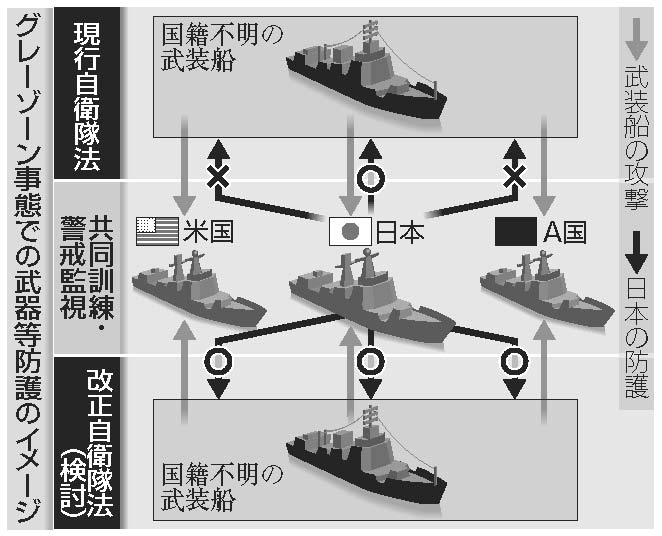

このほか「閣議報告」という、関係閣僚が審議会の答申や白書などについて「これだけは伝えておきたい」という場合に取られる手続きも存在する。要は意思の確認というよりも、「○○の件につき、各閣僚の御理解をいただきたい」などと発言すること。記事では「○○を報告し、了承された」と表現する場合も多く、「閣議了承」という便宜的な用語も使われている。武装漁民による離島の不法占拠などへの「グレーゾーン事態」への対処で、自衛隊の出動手続きを迅速化するため、電話で閣僚の了解を取り付ける閣議決定も安保法制整備の一環として導入される。

(14)首相発言

首相が国政の重要事項に関して閣議で発言する内容。「閣議決定」や「閣議了解」と違い閣僚の署名は必要ないが、官房長官が記者会見で、この発言を発表すれば「事実上の政府方針」としての重みを持つとされる。2010年5月には、米軍普天間飛行場の県内移設を明記した日米共同声明を受けた政府方針について、閣僚である福島瑞穂社民党党首が閣議決定や閣議了解への署名拒否を事前に明言したため、閣内の決定的な対立を避けようと「首相発言」での決着が一時、検討された。

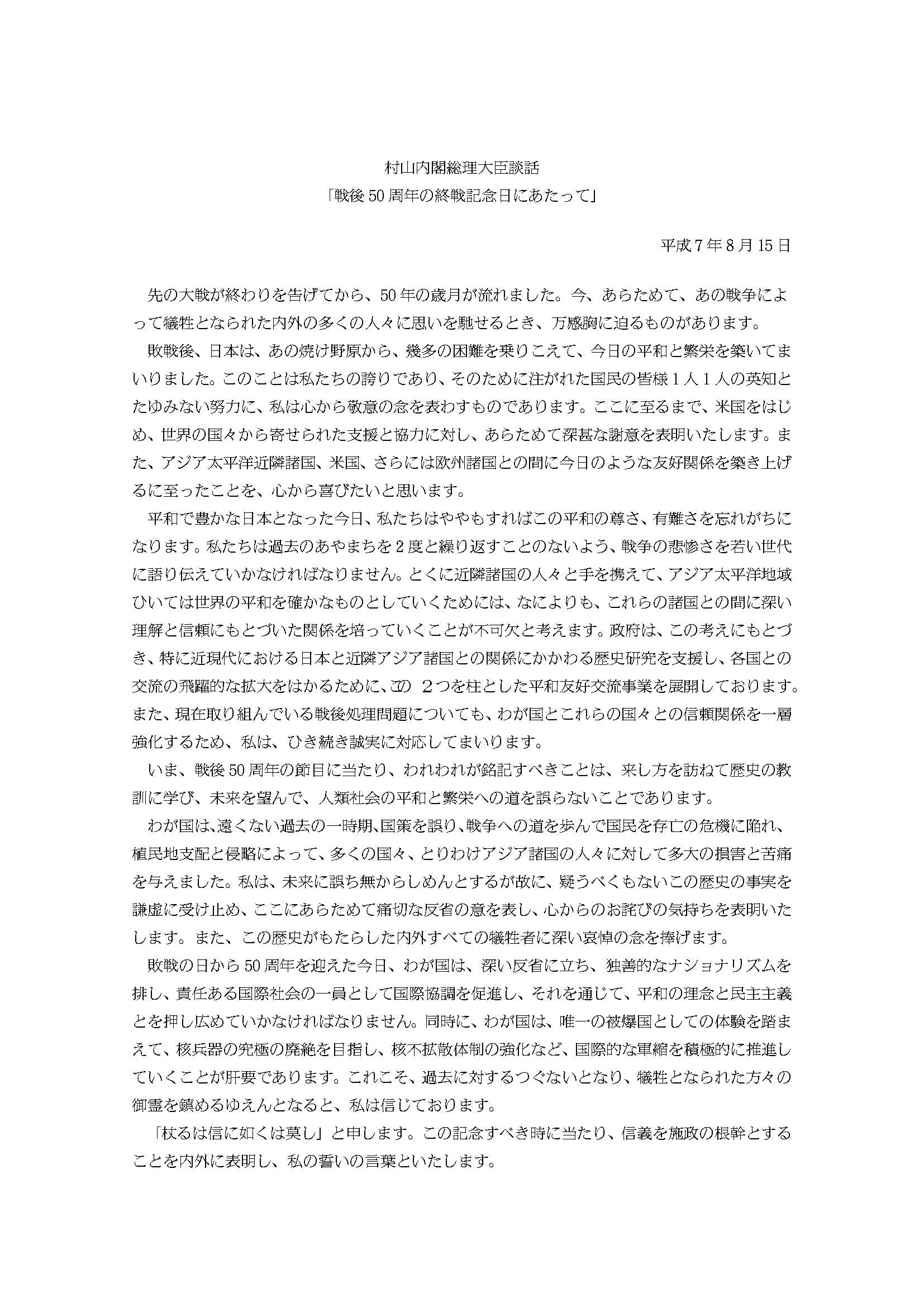

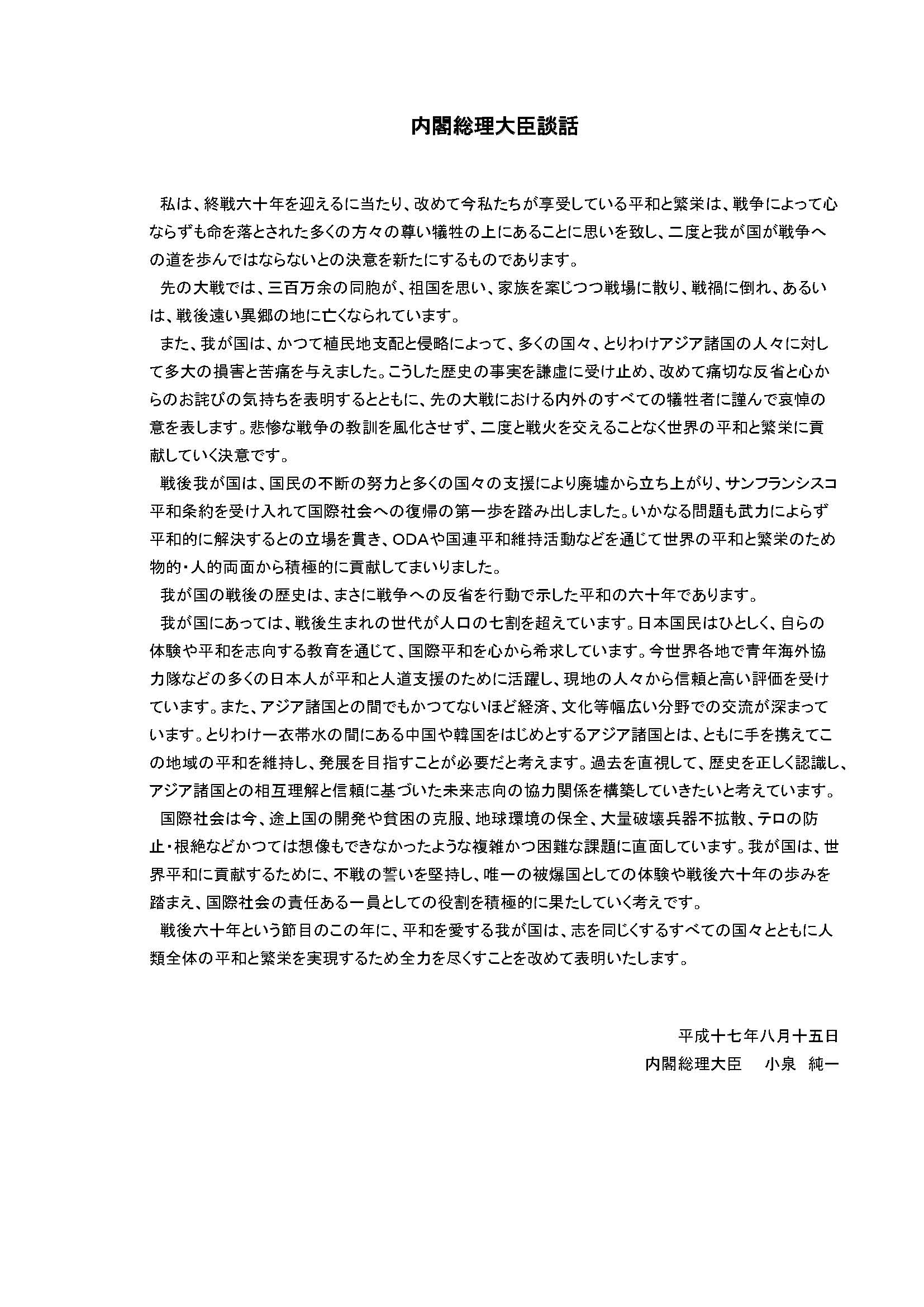

(15)「首相談話」と「首相の談話」

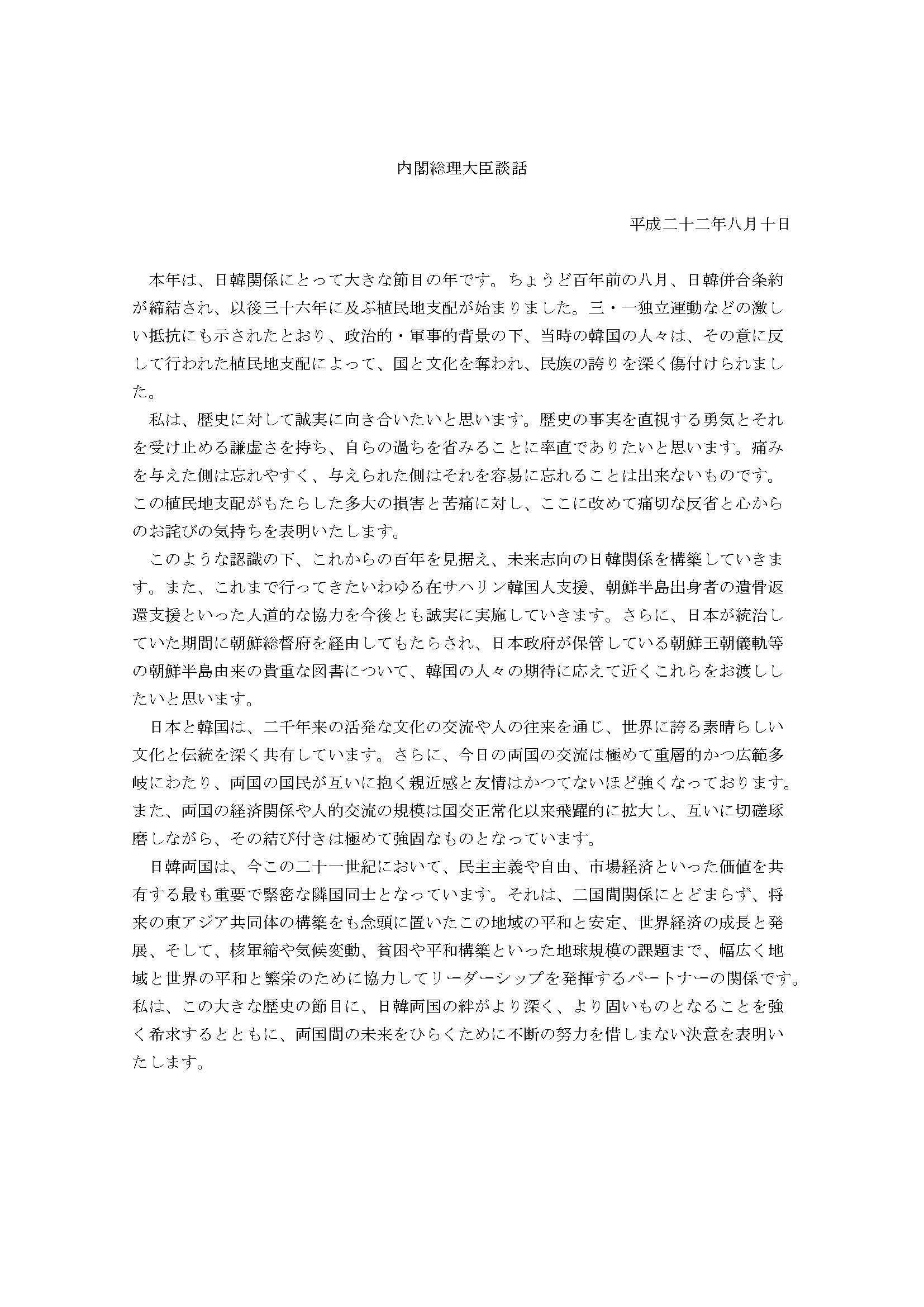

「首相談話」は、国政の重要事項について政府が閣議決定して発表する公式見解。自衛隊イラク派遣や憲法施行60年などのほか、内閣の発足や改造、総辞職といった節目でも発表される。1995年に村山富市首相が戦後50年に当たって発表した「村山談話」は、歴史認識問題をめぐりしばしば引用される。日韓併合100年となる2010年8月に菅直人首相は痛烈な反省とおわびを表明した首相談話を発表、歴史認識は村山談話を踏襲した。

「首相の談話」は外国への祝意などを伝えるため、首相の決裁だけで発出される内外へのメッセージ。閣議決定は不要。

【国家安全保障会議(NSC)】

2012年12月、安倍晋三首相は就任記者会見で国家安全保障会議(NSC)の創設を含む外交・安全保障体制の強化に取り組む方針を表明した。13年1月の邦人10人が犠牲者になったアルジェリアでの人質事件を機に、政府はNSC創設に向けた手続きを加速。有識者会合を13年2月以来、計6回開き所掌事務や目的、組織の在り方などを検討し、NSC創設関連法案を国会に提出した。関連法は13年11月27日に成立し、同12月4日の施行と同時にNSCが発足した。

NSCの議長は首相が務める。14年1月7日にはNSCの事務局機能を担う国家安全保障局(NSS)が内閣官房に設置され、首相の外交ブレーンである谷内正太郎元外務事務次官が初代局長に起用された。

局次長は2人で、外務、防衛両省出身の官房副長官補が務める。自衛官を含む両省出身の職員らが派遣されている。

NSCは法律上「わが国の安全保障に関する重要事項を審議する機関」と位置付けられている。①4大臣会合(首相、官房長官、外相、防衛相)②9大臣会合(首相、副総理兼財務相、官房長官、総務相、外相、経済産業相、国土交通相、防衛相、国家公安委員長)③緊急事態大臣会合(首相、官房長官、事案に応じて必要な関係閣僚)―の形態で開かれる。その中で司令塔役を果たすのが定期的に開かれる4大臣会合で、外交・安保政策の基本的方向性を審議し、決めている。

NSCは創設直後の13年12月、初の外交・安保政策の包括的指針となる「国家安全保障戦略」と今後10年程度の防衛力整備の指針「防衛計画の大綱」を決定した。その後は「ウクライナ情勢」「アジア情勢」「日米安保協力」「北朝鮮による弾道ミサイル発射」「特定秘密保護法」など外交・安保政策を議題に月1〜7回開催された。15年1月に表面化した過激派組織「イスラム国」による邦人人質事件でも、4大臣会合を2回開催し、対応を協議した。

【サイバーセキュリティ戦略本部と内閣サイバーセキュリティセンター】

被害が深刻化するサイバー攻撃に対し、国や自治体が安全対策を講じる責務を持つと定めた「サイバーセキュリティ基本法」が2014年11月に成立した。

これを受け15年1月、官房長官が本部長を務め、情報通信技術(IT)担当相、国家公安委員長、総務相、外相、経済産業相、防衛相と有識者で構成する閣僚会議「サイバーセキュリティ戦略本部」が発足。同時に内閣官房組織令に基づき、事務局機能を担う「内閣サイバーセキュリティセンター」が内閣官房に設置された。初代センター長は国家安全保障局次長も兼務する高見沢将林官房副長官補が就任した。

安倍晋三首相は15年2月10日の戦略本部初会合に出席し、20年東京五輪・パラリンピックの成功にはサイバーテロ対策が不可欠だとして、長期的取り組みの必要性を指摘した。

政府が初めて置いたサイバー対策部署は、00年2月の「情報セキュリティ対策推進室」。05年4月に機能を強化した「内閣官房情報セキュリティセンター」が発足し、同時期に政府のIT戦略本部の下に設けられた閣僚会議「情報セキュリティ政策会議」の事務局機能も担った。

サイバー基本法成立を受け、政策会議がサイバー戦略本部に格上げされて法律に基づく権限が付与されたのに伴い、事務局機能を果たす機関も情報セキュリティセンターからサイバーセキュリティセンターに改組され人員も増強された。

【拉致問題対策本部】

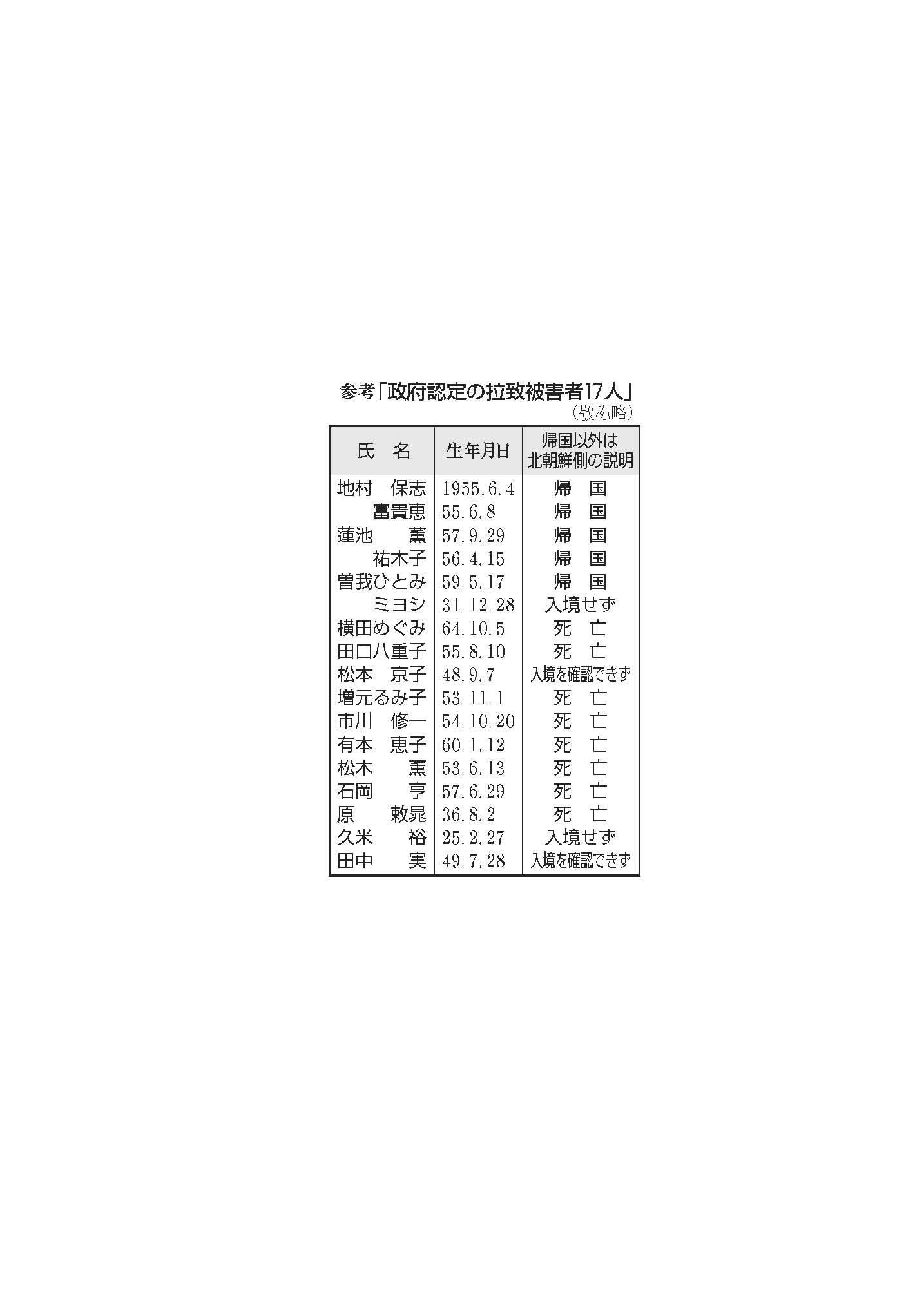

北朝鮮による日本人拉致問題解決をライフワークに掲げる安倍晋三首相の意向を受け、政府は2013年1月25日、全閣僚をメンバーにした「拉致問題対策本部」の設置を閣議決定した。政権交代前の民主党政権時代の同名本部のメンバーは首相、外相、官房長官、拉致問題担当相のみで、安倍首相は政府一丸で取り組む姿勢をアピールした。「拉致問題対策本部事務局」も併設し、専任の事務局長を置いた。

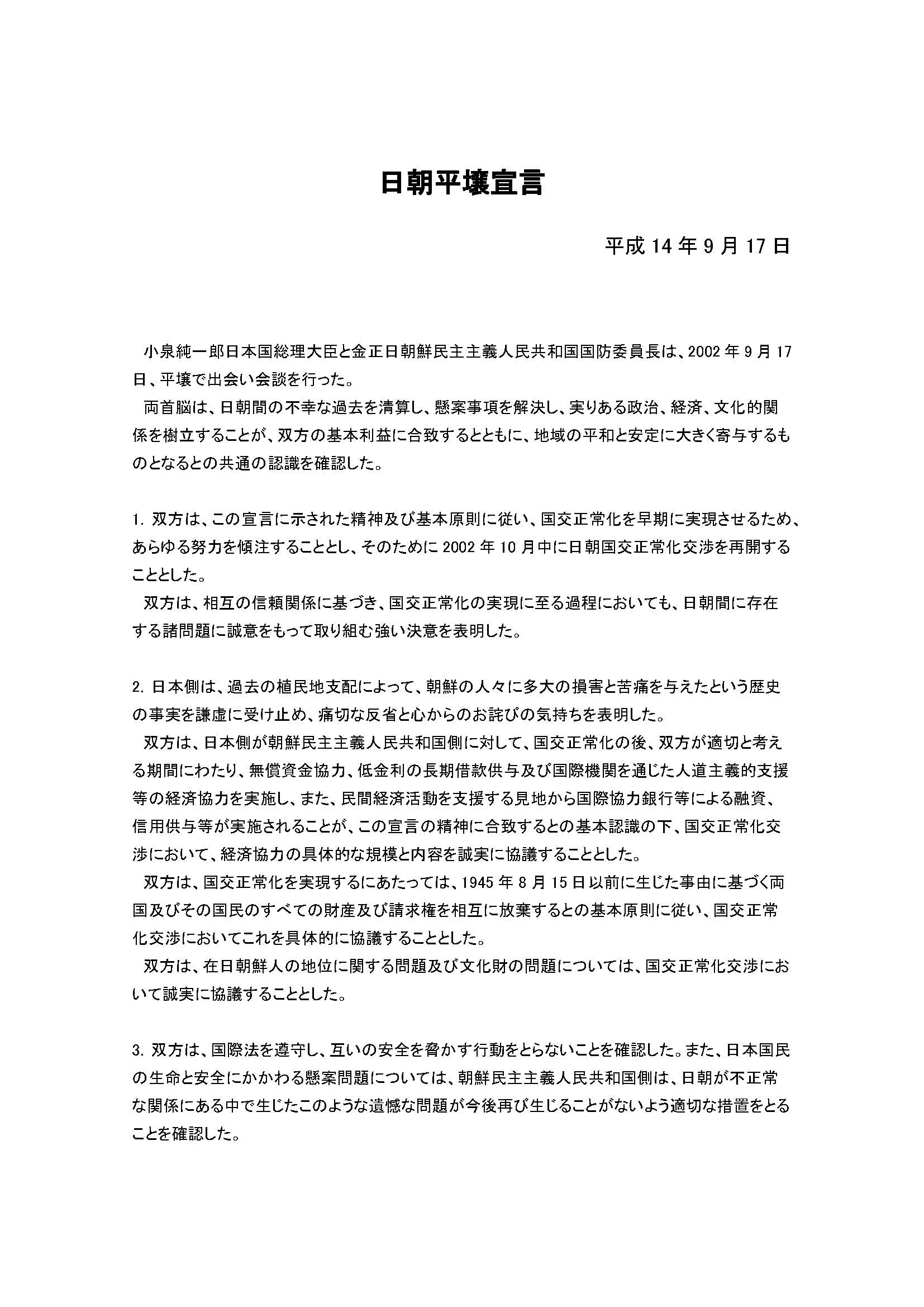

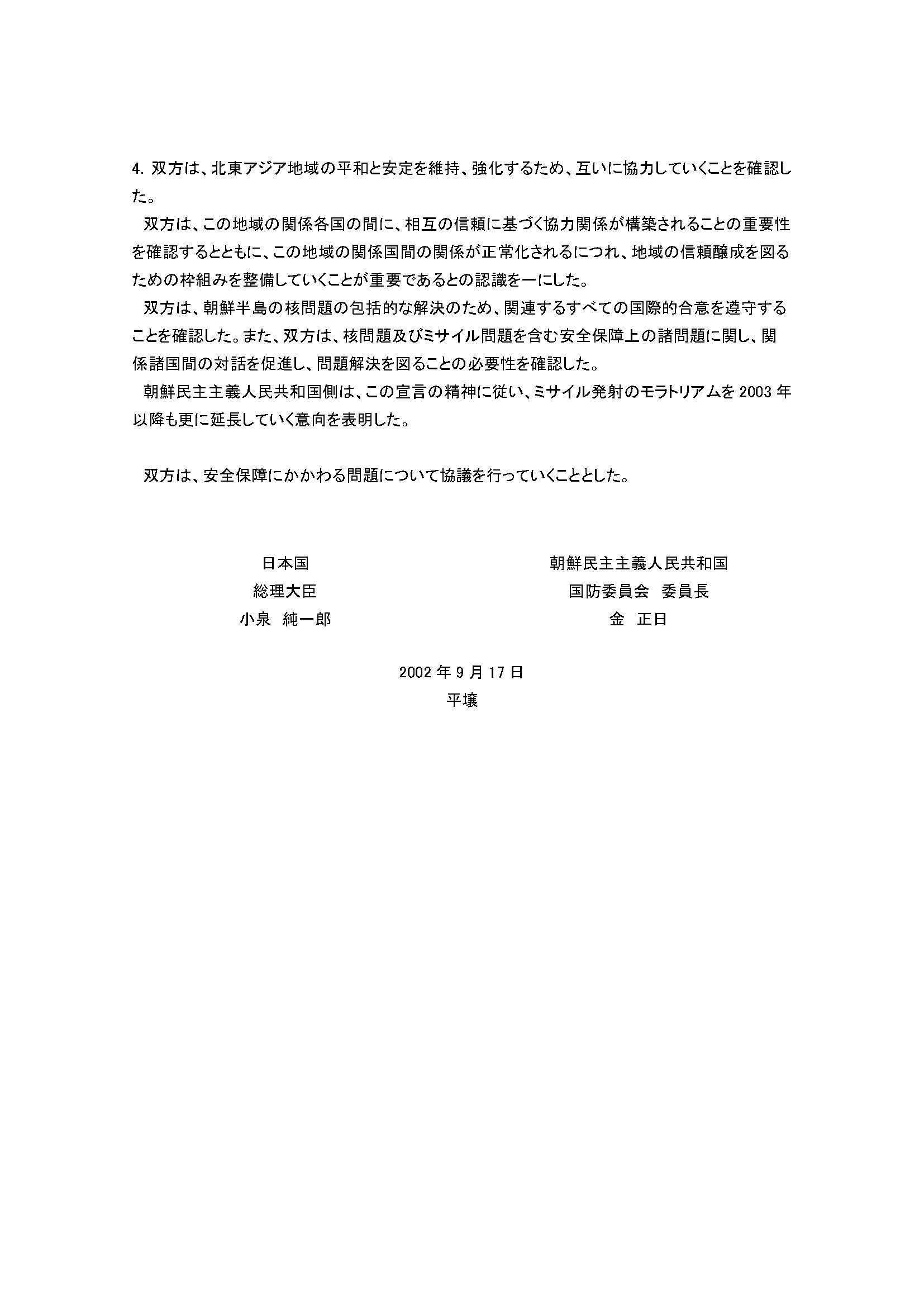

対策本部は、拉致問題の解決なくして北朝鮮との国交正常化はあり得ないとの大方針を堅持。第1次安倍内閣と同様、北朝鮮に①全拉致被害者の安全確保と即時帰国②拉致に関する真相究明③実行犯の身柄引き渡し―を求めている。

【経済財政諮問会議と日本経済再生本部】

「経済財政諮問会議」は首相の諮問に応じ、経済全般の運営や財政運営、予算編成の基本方針など経済財政の重要事項を審議する。有識者の識見を活用し、首相のリーダーシップを十分に発揮することを目的に、2001年の中央省庁再編を機に内閣府に設置された。首相が議長を務め、官房長官、経済財政担当相、総務相、財務相、経済産業相、日銀総裁と民間の有識者で構成する。自民党政権で活用されたが、09年9月の政権交代で一時休眠状態となった。12年12月の衆院選で自民、公明両党が政権に返り咲くと、安倍晋三首相が復活させた。

「日本経済再生本部」は、12年12月の衆院選で自民党が政権公約に掲げ、政権奪還後に新設した。政府の成長戦略を実現するための司令塔となる。首相が本部長を務め、全閣僚で構成する。

「経済財政諮問会議」も日本経済再生本部と連携し、経済財政運営全般に関する司令塔役を担う。安倍首相は再生本部と諮問会議を自身の経済政策「アベノミクス」を実現する車の両輪と位置づける。政権の至上命題であるデフレ脱却に向けた戦略立案を託している。

内閣総辞職から新政権樹立にかけての華々しい政治ドラマは、きめ細かな段取りに従って進められている。首相指名選挙(注:「首班指名」は原稿表記上使わない)で「次期首相」に誰が選ばれようとも、宮中での任命式(注:「親任式」も原稿上使わない)など所定の手続きを経なければ「首相」は誕生しないし、内閣も発足しない。手続きの概略は次の通り。

(1)内閣総辞職

・閣議

内閣総辞職は定例閣議か臨時閣議で決まる。首相が総辞職の意向を表明。A4判数枚程度の首相談話を配布する。読み上げた上で、辞めるに当たっての心境を自分の言葉で表現する場合が多い。全閣僚が閣議書に花押を書けば閣議決定し、総辞職は成立する。内閣改造では、首相が辞職するわけではなく、首相が閣議で辞表を取りまとめるが、内閣総辞職の場合は首相と全閣僚の署名による閣議決定となる。改造の場合、閣僚として留任の場合、辞表は返還する。

・任命式までは「職務執行内閣」

閣議で内閣総辞職を決定しても、次期首相が天皇の親任を受けるまでは、前の内閣が職務を執行する。憲法71条が、総辞職した内閣でも「あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ」としているためだ。ただ通例では、総辞職から間を置かずに新内閣が発足し、前内閣による職務代行は数時間程度で済む。そのため、共同の基準では、首相指名された時点をもって「首相」と呼称することに統一している。

2010年6月の鳩山内閣退陣に伴う菅内閣発足では、4日午前の閣議で鳩山内閣が総辞職を決定し、同日午後には衆参両院本会議が菅直人氏を首相に選出した。だが任命式と組閣は8日にずれ込んだため、鳩山内閣が5日間にわたり「職務執行内閣」として執務した。このケースでは4日の首相指名から8日の任命式まで、菅直人氏の呼称は「新首相」、鳩山由紀夫氏は「首相」とし、鳩山内閣の閣僚も従来の役職名を使用した。

(2)組閣

憲法68条は「内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない」「内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる」としており、閣僚人事は首相の権力の源泉だ。それだけに、組閣をめぐる手順には首相の意思や政権を取り巻く政治状況が強く反映される。

2012年、安倍晋三氏は民主党の野田佳彦氏に代わり、第96代首相に就任した。自民、公明両党による連立政権は、09年衆院選で民主党に敗れて以来、約3年3カ月ぶり。安倍氏は06年の首相就任後、体調不良を理由に約1年で退陣しており、首相を一度辞任したのちに再登板するのは故吉田茂元首相以来64年ぶりで、戦後2人目となる。

【第2次安倍内閣(2012年12月26日発足)】

・官邸入り〜名簿発表

国会で首相指名を受け、本会議場を出た安倍晋三新首相は、国会内の民主党控室を訪れて海江田万里同党代表にあいさつした。安倍氏は官邸に入ったあと、公明党の山口那

津男代表と与党党首会談を開き、引き続いてその場を「組閣本部」とした。官房長官に就任した菅義偉氏が第2次安倍内閣の閣僚メンバーを発表。新閣僚は1人ずつ官邸に呼

び込まれ、閣僚ポストの提示を受けた。その後、安倍氏と閣僚は皇居での首相任命式、閣僚認証式に出席。安倍氏は官邸で就任後初の記者会見を開いた。

・初閣議

安倍新首相は第2次安倍内閣発足後初めての閣議に臨み、12年度補正予算の編成を指示した。経済、金融運営の司令塔として「日本経済再生本部」の新設も決定。民主党政権が設置した行政刷新会議、国家戦略会議、行政改革実行本部の廃止も決めた。内閣の基本方針では、①大胆な金融政策②機動的な財政政策③民間投資を喚起する成長戦略―を「三本の矢」として、日本経済の立て直しを目指すことを打ち出した。

【第2次安倍改造内閣(2014年9月3日発足)】

・辞表取りまとめ〜組閣

安倍首相は、第2次政権発足後初めての内閣改造を14年9月に実施した。民主党が約3年3カ月にわたり政権運営を担当していた上、第2次政権発足後も閣僚が1人も交代しない期間が戦後最長となっていたため、自民党内の「入閣待機組」の間で改造への待望論が高まっていた。臨時閣議で閣僚の辞表を取りまとめたあと、首相は公明党の山口代表と与党党首会談を開催。組閣本部を設置し、新閣僚らの呼び込みを行った。麻生太郎副総理兼財務相や菅義偉官房長官ら主要閣僚を留任させた一方で、新設の女性活躍担当相に有村治子氏を起用するなど、女性の活躍を前面に掲げた。女性閣僚の数は、01年の小泉政権発足時と並ぶ過去最多タイの5人となった。

・記者会見〜初閣議

安倍首相は官邸で記者会見を開き、改造内閣を「実行実現内閣」とする意向を表明。政権運営に向けた決意を強調した。初閣議では、東日本大震災からの復興加速や女性活躍、外交・安全保障の立て直しなどを盛り込んだ基本方針を決定した。

【第3次安倍内閣(2014年12月24日発足)】

・衆院解散〜組閣

第2次安倍改造内閣で、政権の「目玉」として登用した女性閣僚に相次いで「政治とカネ」の問題などが発覚した。経済産業相の小渕優子氏は、関連団体の政治資金収支報告書で収支の食い違いが判明。法相の松島みどり氏には、選挙区内でのうちわ配布問題が浮上した。野党からの追及が強まり、10月20日に小渕、松島両氏が「ダブル辞任」する異例の展開となった。

安倍首相は11月18日の記者会見で、15年10月に予定していた消費税率10%への再増税を17年4月まで1年半延期し、自身が掲げる経済政策「アベノミクス」の是非を国民に問うとして、衆院解散を明言した。

衆院は14年11月21日の本会議で解散した。これを受け、政府は臨時閣議で衆院選日程を「12月2日公示―14日投開票」と決定、選挙戦に突入した。結果は自民党が単独で290議席を得、自民、公明両党では定数の3分の2(317)を上回る計325議席を獲得。12月24日、皇居での首相任命式と閣僚認証式を経て、第3次安倍内閣が正式に発足した。防衛相兼安全保障法制担当相は江渡聡徳氏に代わり、防衛庁長官を務めた中谷元氏を起用。一部担務の移管はあったものの、防衛相以外の17閣僚を再任する閣僚名簿を発表した。正副官房長官に加え、首相補佐官も全員を続投とした。

・記者会見〜閣議

安倍首相は初の記者会見で、憲法改正について触れ「歴史的なチャレンジと言っていいが、簡単なことではない」「どういう条文から国民投票を行うのか、またその必要性について、国民的な理解を深める努力をしたい」と改正実現に向けた意欲を示した。初閣議で決定した基本方針では、成長戦略の実行加速への意気込みを明記。また「景気回復の実感を必ずや全国津々浦々にまで届ける」として、経済政策を推進する決意を盛り込んだ。

(3)任命式と認証式

・宮中へ

官邸の組閣本部を出た新閣僚は一度、議員事務所か自宅に引き返し、礼服に着替えて再び官邸に向かう。閣僚は閣僚応接室に集合し、官房副長官が段取りを説明。この後、首相が任命式のため皇居に出発。遅れて、新閣僚が認証式出席のため、車列を組んで皇居に向かう。

・任命式

任命式は、天皇が「首相」を親任する。前首相は新首相に対し、天皇から新首相にあてた辞令書である「官記」を手渡す。任命式は、衆参両院議長が列席する。

・認証式と補職辞令

新首相が各閣僚を国務大臣に正式に任命。天皇の御名御璽が付いた官記も渡し、これで各閣僚は国務大臣に任命、認証されたことになる。なお、任命、認証行為は国務大臣に対するものであって、「外務」「財務」など所管省庁のトップとしての辞令は、官邸に戻ってから首相が各閣僚に渡す「補職辞令」。補職辞令は、首相執務室で官房長官立ち会いのもと行われる。

・記念撮影など

皇居から官邸に戻り、閣僚応接室で写真撮影。続いて初閣議が始まる。法制局長官、3人の官房副長官に交代があれば、ここで閣議決定され、新任者は直ちに閣議の席に呼び込まれる。この後、官邸の階段に首相と新閣僚がずらりと並ぶ恒例の記念撮影がある。

(4)組閣時の表記、出稿

国会で首相指名を受けて再び組閣した場合、「第2次森内閣」「第3次安倍内閣」と首相指名を受けた回数で次数を変更する。内閣改造の場合、「菅改造内閣」「第2次中曽根再改造内閣」(第2次中曽根内閣で2回目の改造)などと記述する。首相指名後の組閣で閣僚がそのポストにとどまる場合は「再任」、改造でそのポストにとどまる場合は「留任」と表記する。

組閣、改造の際には閣僚の一覧表、横顔、アラカルト(例・平均年齢、政治家以前の職業、最終学歴、世襲)などを出稿する。

(1)定例会見

官房長官が平日の午前11時と午後4時に定例記者会見を行う。閣議がある火曜と金曜の午前中は、閣議終了後の開催となる。慣例として、最前列に各社の官房長官番が陣取るが、質問者、内容とも自由で政局、政策、事件、事故、スポーツなど森羅万象に及ぶ。官房長官が国会対応に当たる際には、政務の官房副長官が代理で対応する。

(2)首相会見

官邸記者会見室での首相会見は、組閣、内閣改造、通常国会終了、予算成立、大規模な経済対策の発表、年頭など政治の大きな節目に開かれる。内閣広報官が司会を務める。冒頭の首相発言を受けて幹事社が代表質問、以後は各社が自由に質問できる。

これ以外にも、1月初頭の伊勢神宮参拝、選挙応援での地方遊説時、広島、長崎の「原爆の日」など各地訪問に際し、地元記者クラブと内閣記者会の共催で、記者会見が開かれることがある。選挙の場合は、与党記者クラブの仕切り。このほか外国の首脳来日の際は、共同記者会見などが開かれる。

民主党政権時、内閣記者会が主催する官邸での首相会見はインターネットメディアやフリーランスの記者にも開放され、自民党の政権復帰後もその対応を踏襲している。出席希望者はこれまでの発表記事などを添付し、官邸報道室へ事前に申し込む必要がある。

民主党政権までは、首相が任意のメディアとの個別インタビューに応じる慣例はなく、内閣記者会主催のグループインタビューなどで首相の意向を聞き出す形式をとっていた。

第2次安倍政権以降、安倍首相は新聞、テレビを問わず積極的に単独インタビューに応じる路線に転換した。こうした手法は政権が対応メディアを恣意的に選別しかねない危険性をはらんでいる。

(3)首相ぶら下がり

第2次安倍政権以降、外遊出発前などを除き、定例の「ぶら下がり」は設定されていない。官邸エントランスで一方的にメッセージを発信し、質問を受け付けない「ぶら下がり」が開催されることもあるが、不定期。

「ぶら下がり」取材は、小泉首相就任前は、①官邸内②国会内―で首相が歩いて移動する場合に限り、共同通信と時事通信の総理番が、随時行っていた。小泉首相は、昼夕の2回に限って、記者の質問に応じる形に変更。その後、昼夕2回が基本的に続いていたが、「国のトップが一日複数回も直接、取材に応じる国はない」(政府関係者)と、政権内部に開催への消極論が根強かった。

民主党政権の菅直人首相までは、夕方のみの開催を続けていたが、2011年3月11日の東日本大震災発生以降は「震災対応に専念したい」として、実質的に廃止され、以後の野田佳彦首相、安倍晋三首相も踏襲した。内閣記者会は「ぶら下がり」取材の再開を申し入れている。記事中では「官邸で記者団に述べた」などと書き「記者会見」とはしない。

(4)懇談

懇談と称した取材で、政務、事務の官房副長官や国家安全保障局長ら政権幹部に、政策、政局への意見や背景説明を聞く。各人につきおおよそ1週間に1回程度、日中に官邸内で定期的に開催される。メモを取れる懇談と取れないオフ懇談がある。そのほか、官房長官、首相補佐官、首相秘書官ら政府幹部を含め朝回り、夜回りで首相の意向や官邸の動きを日夜探る。

(5)内政懇

首相が外遊する際、滞在国の宿泊施設で行う懇談を「内政懇」と呼ぶ。名称は内政懇だが、テーマは外交にも及ぶ。この懇談は「オンレコ」で録音も可。ただし、テレビカメラを回すことはできない。「○○首相は○日、訪問先の△△のホテルで同行記者団と懇談し」という記事になる。これとは別に、現地プレスも出席する「内外記者会見」も行うのが通例。

首相と閣僚、副大臣、政務官は就任、辞任の際に本人と家族の保有資産を公開している。土地・建物(固定資産税の課税標準額で算出)、預貯金(普通預金は公開対象外)、株などの有価証券、借入金、貸付金、ゴルフ会員権、自動車、書画などの美術品が対象となる。原則として就任、辞任1カ月後に資料が公開される。これとは別に国会議員としての資産公開もある。国会議員の公開は本人分だけだが、閣僚らは配偶者と扶養する子も公開する。

ロッキード事件の田中角栄元首相の有罪判決を契機に1984年、首相や閣僚の不正蓄財を監視する目的で第2次中曽根内閣によって導入された。

現行制度は2001年1月に閣議決定された「大臣規範」に基づく。01年10月の商法改正で額面株式が廃止されてからは、株式は銘柄と株数だけを公開。06年以降は個人富裕層など限られた顧客から資金を集めて運用する私募ファンドも公開対象となった。ゴルフ会員権、自動車、美術品は金額を表記しない。

→第7章「政党と政治家の資金」参照

戦後停止されていた叙勲制度は1964年に再開し、毎年春と秋の2回、各界の功労者に勲章を授与している。菊花章、旭日章、瑞宝章がある。菊花章以外は勲1~8等に分かれていたが、数字によるランク付けや官民格差との批判を受け、2003年に等級区分の簡素化や、一般から候補者推薦を受け付ける制度を導入するなど大幅な制度改正を実施した。

「褒章」も春と秋の2回授与される。その道一筋に励んだ人に贈られる黄綬褒章、芸術、学問などの分野で功績のあった人を対象とした紫綬褒章、公共の利益に貢献した人に贈られる藍綬褒章などがある。

褒章は特定分野での功績を対象にしているのに対し、叙勲はそれまでの功績を総合的に勘案して贈られる。

緊急事態に備え、首相官邸地下にある内閣情報集約センターと官邸危機管理センターが24時間態勢で情報収集と初動に備えている。発生時の政府対応については、基本的に番外を打つ。

具体的には、大規模自然災害(地震、水害、火山噴火)、重大事故(航空、海上、鉄道、道路、危険物、火災、原子力)、重大事件(ハイジャック、大量殺傷型テロ、重要施設テロ、サイバーテロ、不審船)、武力攻撃事態、その他(邦人救出、大量避難民流入、核実験、新型インフルエンザ)を想定している。

(1)地震・災害発生時 ①東京23区内で震度5強以上②その他の地域で震度6弱以上③津波警報(大津波)発令④東海地震注意情報発令―の場合、内閣危機管理監は直ちに「官邸対策室」を危機管理センターに設置。「緊急参集チーム」に指定されている関係府省庁の局長級職員は呼び出しを待たずに集合し、情報集約や政府機関の初動指揮に当たる。東京23区内で震度6強以上の「首都直下地震」の場合は、首相と全閣僚も直ちに官邸対策室に集合する。多数の死者や経済被害が予想される場合、政府の対策本部を設置して対応に当たる。官邸対策室設置に至らない場合は「官邸連絡室」を設置して対応する。

(2)武力攻撃事態・テロ 「事態対処法」や「国民保護法」などの有事法制で政府や自治体の役割を規定している。外国の侵略や弾道ミサイル、航空機攻撃などが発生するか「明白な危険が迫っている」場合、首相は閣議で「武力攻撃事態」に認定。武力攻撃に準じるテロ攻撃も「緊急対処事態」に認定し、対策本部を設置する。政府は国民に警報を発令し、都道府県知事・市町村長を通じて国民に避難を指示。被害を最小限に食い止めるため発電所やダムなど重要施設の警備を強化し、必要に応じて使用停止命令を出す。放送局や運送事業者、医療機関などの「指定公共機関」には、警報などの放送、避難者の輸送、治療などへの協力義務が課せられている。

(3)共同訓練 他国からの侵攻やテロなどの有事を想定し、国と自治体による共同訓練を2005年から始めている。国民保護法に基づく実動・図上訓練を、希望した各都道府県と順次実施。訓練費用は国の負担となる。

(4)政府専用機 「空飛ぶ官邸」ともいわれる政府保有のボーイング747―400型のジャンボ機。中曽根内閣で導入を決定した。現在2機保有しており、航空自衛隊が管理・運航を受け持ち、通常は千歳基地(北海道)で待機している。初フライトは1993年2月の渡辺美智雄外相の訪米。首相としての初フライトは93年4月の宮沢喜一首相の訪米。

機内サービスを担当する客室乗務員も含めて、特別航空輸送隊に所属する自衛官が担当する。運航する際は2機の政府専用機が同時に飛び、整備担当の自衛官も同行する。

機内は、首相執務室のほか会議室、事務室、客室が設けられており、首相外遊の際は同行の秘書官や外務省スタッフ、警護官、報道陣などの座席が用意される。緊急時における在外邦人の輸送や国際緊急援助活動、国連平和協力活動にも利用される。

政府は2013年8月、機体整備を担う日本航空が747の運航を終え、今後の整備が困難になることから、後継機種の選定を開始。14年8月、後継機種をボーイング777―300ERにすると決定した。機体整備を担う企業には全日空を選んだ。19年度から導入される予定。

(5)アルジェリア人質事件 北アフリカ・アルジェリア南東部のガス田施設で2013年1月16日、プラント建設大手「日揮」の日本人駐在員を含む多数がイスラム武装勢力に拘束された事件。アルジェリア軍が犯行グループを攻撃し、少なくとも40人が死亡した。日本人は17人が人質となり、うち10人が犠牲となった。

安倍晋三首相は事件発覚時、東南アジアを訪問中だった。政府は事件発覚後の16日に官邸対策室、外務省に対策室(その後、緊急対策本部)、在アルジェリア日本大使館に現地対策本部を設置。17日に政府対策本部を設置した。首相はアルジェリアなど関係国首脳と電話会談し、協力を要請した。17日には欧州訪問中の城内実外務政務官をアルジェリアに派遣した。21日には無事が確認された日本人の帰国支援のため政府専用機の派遣を決めた。外国で騒乱などの緊急事態に巻き込まれた邦人退避のために派遣された初めてのケースとなった。同日、日本人7人の死亡が確認され、さらに23日に2人、24日に1人の死亡が確認された。1人を除く9遺体も政府専用機で搬送された。

政府は事件後、政府の対応を検証する委員会を設置。同年2月に①海外で緊急時に邦人を救出するため、車両による陸上輸送を可能とする自衛隊法改正の検討②邦人保護担当者の迅速な現地派遣に向け、外務省に「緊急展開チーム」創設の検討③官邸の司令塔機能発揮④アフリカ・サハラ砂漠南部地域を中心に軍情報を収集する防衛駐在官拡充と現地言語に通じた外交官の確保―などを明記した報告書をまとめた。

その後、有識者懇談会が政府対応について議論し、4月に自衛隊による陸上輸送を可能とする自衛隊法改正案を含め、政府は邦人退避のために必要な手段を拡充すべきなどとする報告書をまとめた。

事件は海外での邦人保護の在り方に課題を投げ掛け、緊急時に自衛隊による在外邦人の陸上輸送を可能とする改正自衛隊法が13年11月に成立した。政府は事件を教訓に、海外での邦人救出を可能とする安全保障法制を検討している。

(6)過激派組織「イスラム国」による邦人人質事件 2014年8月、千葉市の湯川遥菜さんがシリアで拘束され、過激派組織「イスラム国」を名乗るグループが犯行声明を出した。10月に仙台市出身のジャーナリスト後藤健二さんが湯川さんを捜すため、シリアのイスラム国支配地域に入り、連絡が途絶えた。同組織は安倍晋三首相が中東外遊中の15年1月20日、日本人2人の殺害を警告し、2億邸㌦の身代金を要求するビデオ声明を発表した。24日に湯川さんが殺害されたとの画像声明をインターネット上で公開し、後藤さん解放の条件としてヨルダンで収監中の死刑囚の釈放を新たに要求した。2月1日(現地時間1月31日)に後藤さんを殺害したとする声明を公表した。

政府は、湯川さんの事件について14年8月17日付、後藤さんの事件について同年11月1日付で、官邸に情報連絡室、外務省に対策室を設置。在ヨルダン日本大使館に現地対策本部を8月16日、11月1日にそれぞれ設置した。いずれも設置当初は公表せず、殺害警告後に明らかにした。殺害警告後、首相はヨルダン、トルコ、エジプトなど関係各国の首脳らとそれぞれ電話会談し、協力を要請した。首相の外遊に同行していた中山泰秀外務副大臣をヨルダンに派遣し、現地対策本部の責任者とした。

政府は2月、政府の対応を検証する委員会を設置、外部有識者も加わり、5月に政府の対応に「人質の救出を損ねるような誤りがあったとは言えない」とする有識者の総括を明記した報告書をまとめた。報告書は、海外での日本人の安全確保に向け、情報収集能力や危険地域への渡航制限を検討課題に挙げた。

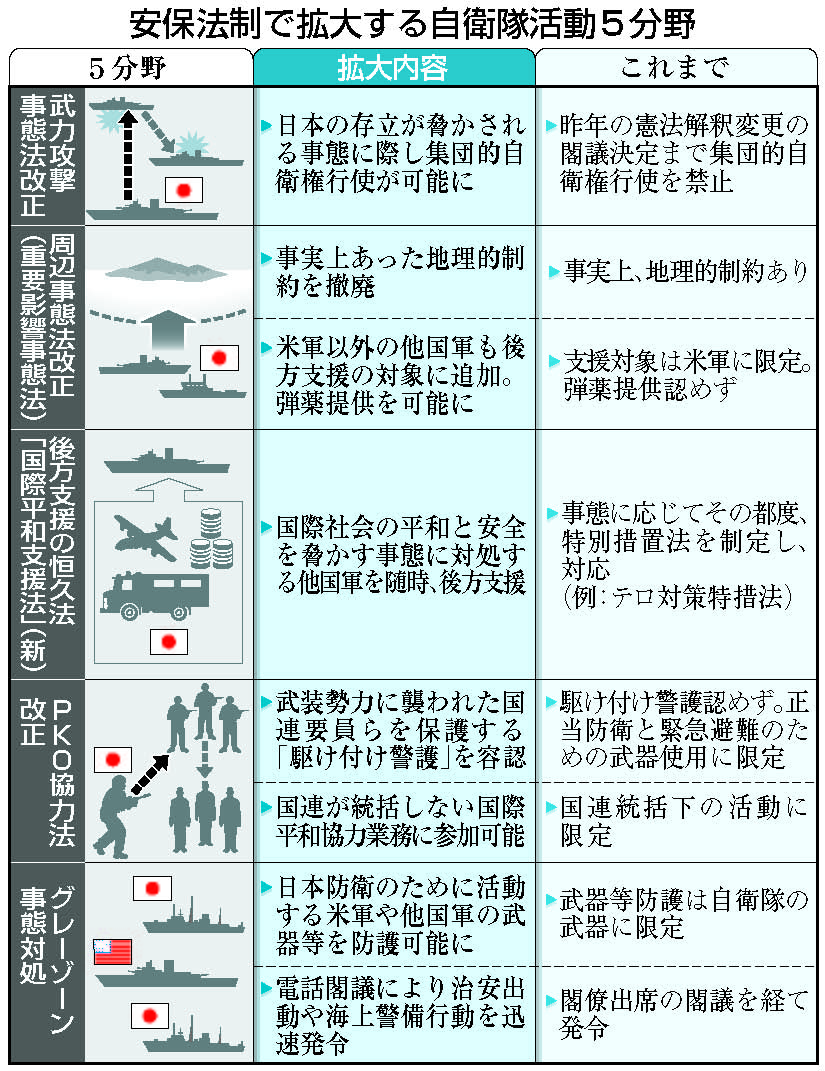

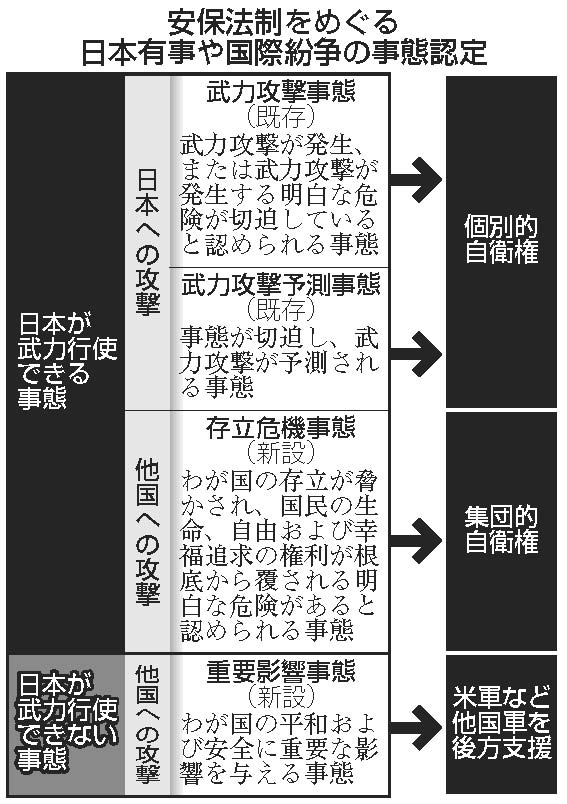

(1)集団的自衛権 自国と密接な関係にある他国が武力攻撃を受けた場合、自国が直接攻撃されていなくても、自国への攻撃と見なして実力で阻止する権利。国連憲章51条は、自国への侵害を排除する「個別的自衛権」とともに加盟国の権利として認めている。第2次安倍政権より前の歴代内閣は、憲法9条が許容する「必要最小限度の自衛権の範囲を超える」と解釈し、行使を禁じてきた。

第2次安倍内閣は2014年7月1日、それまでの憲法解釈を変更し、集団的自衛権の行使を限定容認すると閣議決定した。日本の存立が脅かされるなどの要件を満たせば、必要最小限度の武力行使は許されるとの内容だ。

閣議決定までは、自衛隊による武力行使は1954年4月に吉田茂内閣が国会答弁で示した「自衛権発動3要件」を満たす場合に許されると解釈されてきた。①わが国に対する急迫不正の侵害②他に適当な手段がない③必要最小限度にとどまる―との要件だ。

自衛権発動3要件は個別的自衛権を念頭に置いており、集団的自衛権の行使は3要件を超えるとして禁じられてきた。しかし安倍内閣は憲法9条下での集団的自衛権行使を認めるため、「武力行使3要件」を閣議決定に新たに盛り込んだ。

武力行使3要件は①わが国に対する武力攻撃が発生したこと、またはわが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること②これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと③必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと―で政府の憲法解釈変更の根幹部分となる。

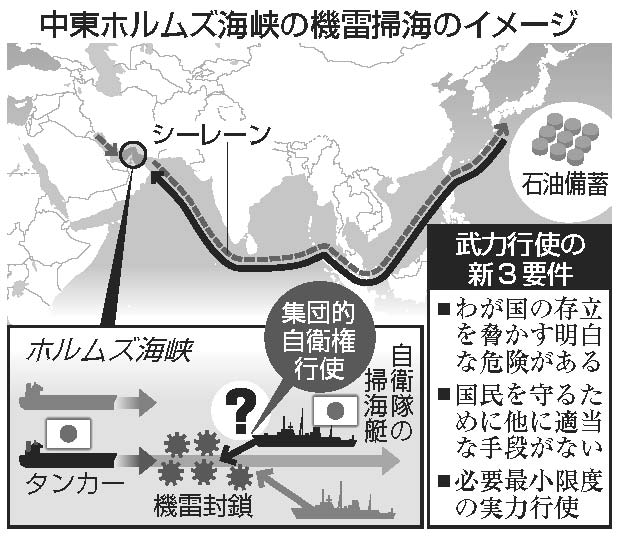

安倍晋三首相は武力行使3要件を満たすケースとして、邦人を輸送中の米艦が攻撃を受けた際の防護や、日本への原油輸送ルートである中東・ホルムズ海峡が機雷で封鎖された場合を挙げている。

一方、国連を中心とした国際社会が他国を侵略した国に対して団結して制裁を科す仕組みを「集団安全保障」という。90年にクウェート侵攻したイラク軍を安保理決議に基づく米国中心の多国籍軍が攻撃した例がある。

日本政府は、集団的自衛権行使を容認した閣議決定までは、憲法9条を理由に武力行使を伴う集団安保措置への参加はできないと解釈してきた。

しかし閣議決定後、横畠裕介内閣法制局長官は、3要件に当てはまれば、武力行使を伴う集団安保措置への参加も可能との見解を表明している。安倍首相は「機雷の掃海のように受動的、限定的なものは3要件に当てはまる可能性がある」としている。

→特集「安保法制」参照

(2)主権回復の日 第2次大戦後の1952年4月28日にサンフランシスコ講和条約が発効し、日本は主権を回復した。政府はこの日が「主権回復の日」に当たるとして2013年4月28日に「主権回復・国際社会復帰を記念する式典」を東京都内の憲政記念館で開催。内閣府によると、国会議員や中央官庁幹部ら約390人が参加した。

自民党は12年の衆院選公約で、政府主催の式典開催を明記した。安倍晋三首相は政権奪還後「主権を失っていた7年間の占領期間を知らない若い人が増えている。日本の独立を認識する節目の日だ」と開催の意義を強調。政府は、13年3月12日の閣議で、政府主催の式典を憲政記念館で開催すると決定した。

式典には、天皇、皇后両陛下が出席されたが、お言葉は述べなかった。両陛下が式典終了後に退場する際には「万歳」が唱和された。

一方、72年まで米施政権下に置かれた沖縄県では、4月28日は「屈辱の日」と呼ばれる。県議会の一部会派は、宜野湾市で抗議集会を式典と同時刻に開いた。翌14年の同じ日には、式典の開催は見送られた。

(3)内閣官房報償費(機密費) 「国の事務または事業を円滑に遂行するため機動的に使用する経費」と位置付けられる。取り扱い責任者の官房長官が政治的判断で国費から支払う。内閣情報調査室の経費を含めて最近の支出は年間約14 億6千万円に上る。国内外の情報収集の費用とされ「国の機密保持上、その使途を明らかにすることが適当でない性格の経費」とも言われる。国会運営で野党対策に使われていたとの証言もあるという。【支出の手続き】

政府が2002年4月に定めた内閣官房報償費に関する「基本方針」「取り扱い要領」で定められている。支払い目的は①政策推進費(高度な政策的判断で機動的に使用する経費)②調査情報対策費(必要な情報を得るための経費)③活動関係費(政策推進費、調査情報対策費の所期の目的が達成されるよう支援する経費)―に3分類。

官房長官を取り扱い責任者とし、機密費の受領、支払い時期、金額、目的類型を記載した出納簿を整備するよう規定。官房長官は機密費の使途に関連して毎年度、目的類型を明らかにした「執行の基本方針」を定め、それに基づいて支払うよう定めた。

ただ官房長官自身が引き出した機密費は「支払い目的」を明示する必要はない。会計検査院長からの申し入れがあれば官房長官自身が説明し、支払い関係書類は5年間保存する。毎年度末には、官房長官が内閣官房総務官室職員を指名し、機密費の出納が適切かどうかを確認する。

【支出額の公表】

2009年11月、民主党政権の平野博文官房長官は、内閣官房報償費の04年4月以降の月別支出額を公表した。内閣自ら支出額を明かすのは初めてだった。

04年度からの各年度の支出総額は約12億円で、いずれの年度も4月に2億円、その後は1カ月に1億円ずつ支出していた。年度末間近の2月に残額を引き出し、ほぼ満額を使い切っていた。3月の支出はなく、その分を4月に上乗せする慣例とみられる。

公表により、自民党が衆院選で惨敗し、野党転落が確実になった09年9月1日に、麻生内閣が2億5千万円を引き出し、支出していたことが判明した。過去5年半での月別支出額でみても突出していたが、使途は公表しなかった。10年2月の政府答弁書は「それまでの支出の態様とは異なるものと言わざるを得ない」と指摘した。

(4)特定秘密保護法

・概要

安全保障上、外部への漏えいにより著しい支障を与える恐れのある重要情報の保全に関する法律。2014年12月10日に施行された。外交・安保政策の司令塔の国家安全保障会議(NSC)創設に合わせ、同盟国との間で重要情報をスムーズに共有するのが狙い。政府が不都合な情報を恣意的に機密指定する恐れや、国民の知る権利や報道の自由が侵害される懸念が指摘されている。

防衛や外交、スパイ防止、テロ防止の4分野を対象に、政府が安全保障上の秘匿が必要と判断した情報を「特定秘密」に指定する。公務員らが特定秘密を漏えいした場合、10年以下の懲役。公務員以外が唆した場合も5年以下の懲役を科す。特定秘密は原則的に30年まで非公開にできる。「安保上やむを得ない」場合には内閣の承認を受けて60年まで延長できる。行政機関は特定秘密を扱う職員らの身辺を調べる「適性評価」を実施する。

・経過

沖縄県・尖閣諸島沖での中国漁船衝突の映像流出事件などを受け、政府の有識者会議は11年8月、情報保全強化の新法制定を求める報告書を提出。民主党政権は12年の通常国会への提出を目指したが、国民の知る権利を侵害する懸念から党内に異論があり、断念した。

政権交代後、安倍晋三首相は法整備の必要性を訴え、政府は13年10月25日に法案を閣議決定し、国会提出した。公明党の要求を踏まえ国民の知る権利と報道の自由への配慮を明記した内容だったが、強制力のない「努力規定」にとどまった。

国会審議と並行して行われた修正協議の結果、野党の日本維新の会とみんなの党とも修正合意した。ただ与党は13年11月26日の衆院本会議での採決を強行したため、日本維新の会は早期採決を認めないと退席し、自民、公明両党とみんなの党の賛成多数での可決となった。13年12月6日の参院本会議で自民、公明両党の賛成多数で成立したものの、日本維新の会に加え、みんなの党も退席した。

・運用

政府は14年10月14日、特定秘密の指定や解除の在り方を定めた運用基準を閣議決定した。秘密指定をチェックする機関として、官房長官をトップに府省庁の事務次官級が参加する「内閣保全監視委員会」を内閣官房に新設。内閣府には特定秘密の管理状況を検証、監察する審議官級の「独立公文書管理監」ポストと、その下に「情報保全監察室」を置くこととした。運用是正を要求できるが、政府内組織のため実効性は見通せない。

法施行から5年後に秘密保護法の運用状況を検討し、必要があれば運用基準を見直す。秘密指定権限を持つ19行政機関には内部通報の窓口を設ける内容とした。

一方、特定秘密保護法の運用をチェックする国会の監視機関が「情報監視審査会」で、改正国会法は14年6月20日に成立した。審査会は衆参両院に常設され、いずれも8議員で構成。政府から秘密保護法の運用状況について報告を受け、必要に応じて特定秘密の提出を要求できる。秘密指定が不適切と判断した場合は指定の解除を勧告できるが、法的拘束力はない。

政府が安全保障上の理由などで特定秘密の提出を拒否した場合、内閣に対して非開示理由の声明を出すよう求めることができる。政府が国会の各委員会から求められた特定秘密の提出を拒んだ場合でも審査会は提出を勧告できるが、強制力はない。情報監視審査会は盗聴などを防ぐ措置を施した特殊な部屋で、非公開の秘密会によって開かれる。担当する国会職員は機密を扱える人物かどうか身辺を調べる「適性評価」の対象となり、秘密を漏らした議員は刑罰や除名を含む懲罰を科される。

取材を大幅に制限する内容の法律だ。たとえば、邦人人質事件の検証も、当時の政府内の動きは、特定秘密にあたる可能性が高い。

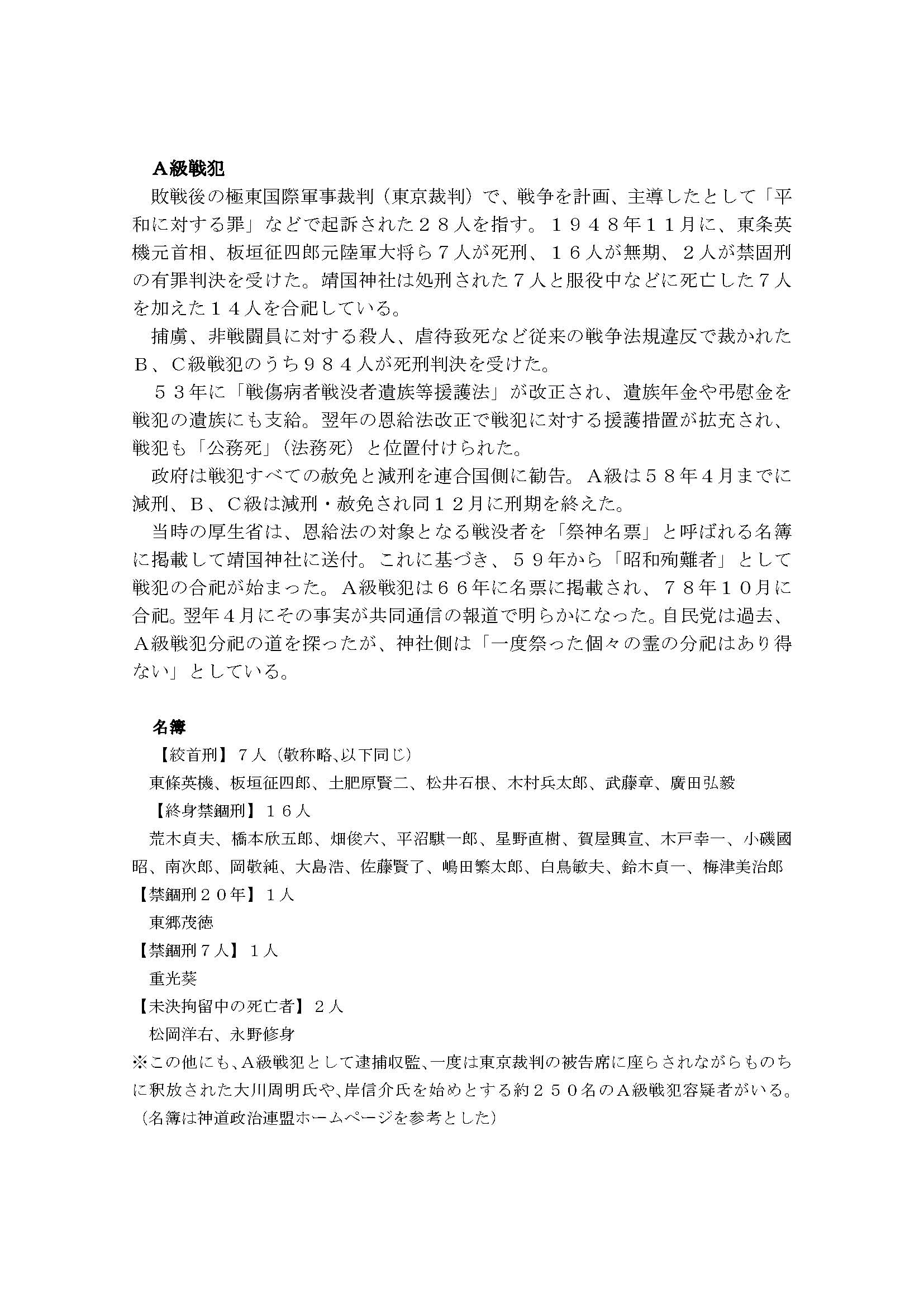

・経過

現職首相による靖国神社参拝は、日本の独立回復を定めたサンフランシスコ平和条約調印直後の1951年10月、吉田茂首相が参拝し再開された。当時は春季か秋季の例大祭に合わせて参拝するケースが多かった。

一方、日本遺族会などによる靖国神社国家護持運動を受け、自民党は69年から5年連続で、靖国神社を首相管轄の特殊法人として国営化する靖国神社の国家管理法案を国会に提出した。「憲法の政教分離原則に違反する」などの反31 官 邸対や軍国主義の復活につながるとの懸念から運動は終息。首相の公式参拝を実現する運動に転換していった。

三木武夫首相は自民党内の求心力を高める狙いから75年に首相として初めて8月15日に参拝。その後、福田赳夫、鈴木善幸、中曽根康弘各首相が参拝し、首相の8月15日靖国参拝が慣例化した。公用車を使わないなど「私的参拝」としていた。

戦後政治の総決算を掲げた中曽根首相は公式参拝に意欲を見せた。85年8月9日に藤波孝生官房長官の私的諮問機関が、宗教儀礼によらなければ首相らの公式参拝も憲法の政教分離に違反しないとの報告書を提出。こうした地ならしをした上で同月15日に「二礼二拍手一礼」しないなど、神道形式をとらない形で戦後初の公式参拝を行った。

だが靖国神社が78年10月17日に東条英機元首相らA級戦犯を合祀(ごうし)していたことを共同通信がスクープ。公式参拝はA級戦犯合祀問題と相まって中国側の猛反発を招き、中曽根首相はその後、在任中の参拝を自粛した。昭和天皇は戦後、靖国神社に8回参拝したものの、75年11月を最後にA級戦犯が合祀されて以降は参拝していない。

宮沢喜一首相は自民党総裁選で日本遺族会に首相在任中の靖国参拝を約束。靖国神社にも記録はないが、退陣後の2001年7月に共同通信社のインタビューで秘密裏に参拝したことを認めた。日本遺族会の会長だった橋本龍太郎首相は96年に自分の誕生日である7月29日に参拝したが、中韓両国などの批判を浴び、在任中の参拝を見送った。

・小泉〜民主党政権

小泉純一郎首相は2001年4月の自民党総裁選で「首相に就任したら8月15日にいかなる批判があろうとも必ず参拝する」と明言。実際は中国などの反発に配慮し、01年は8月13日に現職首相として5年ぶり参拝した。その後、02年4月21日、03年1月14日、04年1月1日、05年10月17日に参拝。任期中最後となる06年は8月15日に参拝した。一方、中韓両国は反発、両国との政治関係は冷え込んだ。

その後、安倍晋三、福田康夫、麻生太郎各首相に加え、民主党政権の鳩山由紀夫、菅直人、野田佳彦各首相は中韓両国への配慮から、首相在任中の参拝を見送った。

・第2次安倍政権以降

安倍首相は2012年9月の野党時代の自民党総裁選の際に「首相在任中に靖国参拝できなかったのは痛恨の極みだ」と表明。同年10月17 日に自民党総裁として参拝した。

首相就任後も「国のために命をささげた英霊に対し国のリーダーが尊崇の念を表すことは当然で、各国のリーダーも行っている。第1次安倍内閣で参拝できなかったのは痛恨の極みだった」(13年2月7日の衆院予算委員会)と意欲は隠さなかった。

参拝を決行したのは、第2次安倍政権発足からちょうど1年の13年12月26日。「中国、韓国の人の気持ちを傷つける考えは毛頭ない」と説明したものの、中韓両国は抗議し、米政府は「近隣諸国との緊張を悪化させるような行動を取ったことに米政府は失望している」との声明を発表した。

・新たな追悼施設構想

中韓両国などは東京裁判によるA級戦犯が靖国神社に合祀されている点を問題視。靖国神社はA級戦犯の分祀を拒否し、政府は政教分離の原則から強制することはできないとの立場で対応に苦慮してきた。このため新たな国立追悼施設構想が浮上したこともあったが、議論は盛り上がりを欠いている。

小泉首相が2001年8月13日の最初の参拝の際に出した談話で「内外の人々がわだかまりなく追悼の誠をささげるにはどのようにすればよいか議論する必要がある」と表明したのがきっかけだ。これを受け福田康夫官房長官の私的諮問機関が発足。02年12月に「国を挙げて追悼・平和祈念を行うための国立の無宗教の恒久的施設が必要」とする報告書をまとめた。自民党内から「靖国神社を形骸化させる」との反発が噴出し、棚上げ状態になった。公明党は新たな国立追悼施設の設置に意欲を示しているものの、安倍首相は「(靖国神社は)追悼の中心的な施設で、遺族の気持ちもそうだ」と否定的な立場を取っている。

第3章 政党 (18)

1955年11月15日、日本民主党と自由党が合流して結党。新自由クラブと連立を組んだ一時期を除き、93年8月の細川政権発足までの約38年間、長期単独政権を維持した。「非自民・非共産」の細川、羽田両連立政権の下で野党となったが、94年6月に自民、社会、新党さきがけ3党連立政権を樹立。社会党の村山富市委員長を首相に担ぎ、1年足らずで政権与党に復帰した。96年1月に村山首相退陣を受け、橋本龍太郎自民党総裁が首相に就任した。

一方で、参院では自民党単独で過半数に達しない状況が続いていたことから、小渕恵三首相は98年11月、小沢一郎党首が率いる自由党と連立政権を組むことで合意。さらに99年10月、公明党とも政権・政策合意をし、「自自公」の連立政権が誕生した。自由党とは2000年4月に連立を解消したが、「自公」連立は継続した。02年12月には、自由党と民主党の離党者で結成した保守新党とも連立、「自公保」政権となった。その後保守新党が議席を減らし、03年11月、自民党に合流して「自公」連立政権に戻った。

第1次安倍政権時代の07年7月に参院選で惨敗し、衆参両院で多数派が異なる「ねじれ国会」となった。09年8月の衆院選では119議席しか取れず野党に転落した。12年12月の衆院選で公明党と合わせて定数の3分の2を超える325議席を獲得して政権に復帰するとともに、安倍晋三総裁も首相に返り咲いた。翌13年の参院選でも勝利し、久々にねじれを解消した。

10年に綱領を大幅改定し、①世界に貢献できる新憲法の制定②日本の主権は自らの努力で守る③財政再建―などを掲げた。

憲法に関し、野党時代の12年4月、谷垣禎一総裁の下で新たな憲法改正草案を決定した。前文や自衛隊を「国防軍」に改める9条のほか、天皇を「日本国の元首」と明記するなど保守色を強めた。結党60周年となる15年の運動方針には「あらためて胸に刻まねばならないのは、憲法改正を党是として出発した保守政党の矜持(きょうじ)だ」「改憲賛同者の拡大運動を推進する」と実現に全力を挙げる姿勢を盛り込んだ。

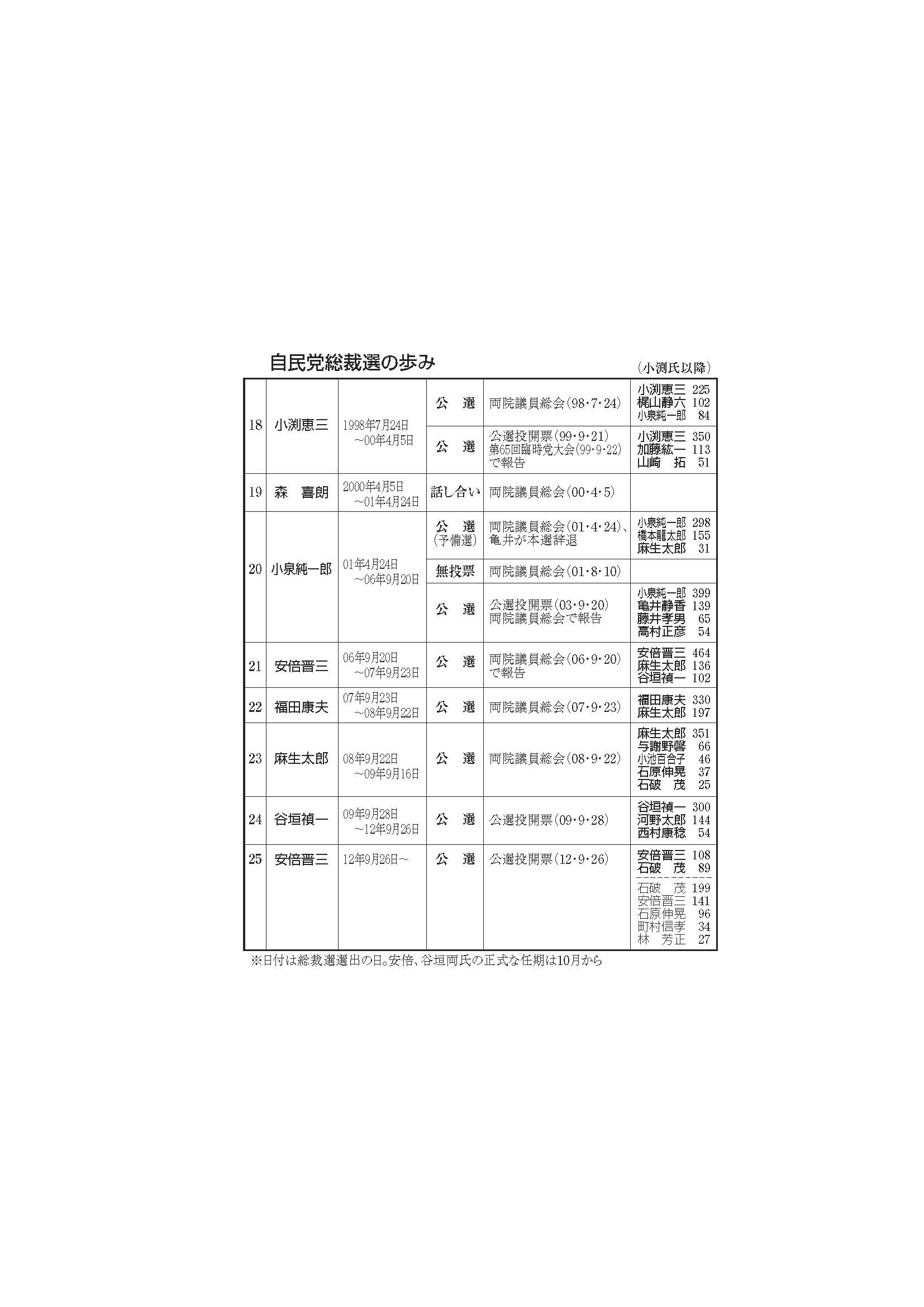

年1回、原則として1月の通常国会召集前に大会を開く。総裁の任期は3年で、連続して2期を超えて在任できない。その他の役員の任期は1年。総裁選に出馬するには国会議員20人以上の推薦が必要で、党所属の国会議員と党員による公選で選ばれる。総裁が任期途中で辞任した場合も原則公選だが、特に緊急を要する時は両院議員総会で選任できる。この場合は全国会議員と都道府県代表各3人が投票し、新総裁の任期は前総裁の残りの任期となる。12年の総裁選後、地方の声をより反映させるため、党所属国会議員しか参加できなかった決選投票に地方票も加えるなどの規程改正を実施した。

毎週月曜の夕方に役員会、火曜と金曜(国会閉会中は火曜日だけ)の午前に役員連絡会、総務会を開く。木曜に各派閥の総会が開かれる。

党本部は東京都千代田区永田町1―11―23。電話03(3581)6211

機関紙は「自由民主」(週刊)68万部(15年2月)

12年の総裁選で投票権を持っていた党員・党友数は78万9348人で、09年時点の約108万人から減少した。

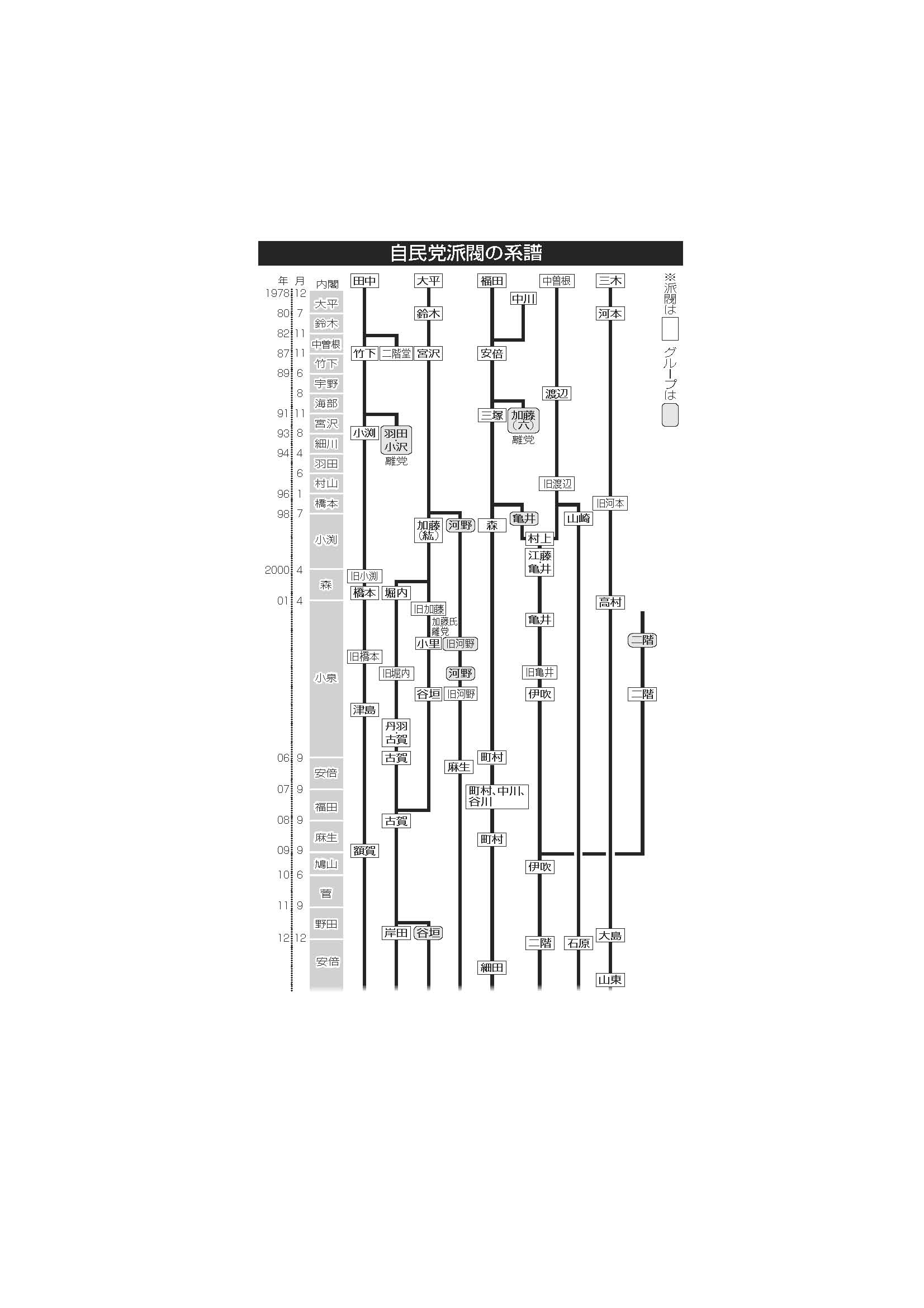

自民党総裁は首相の座に直結する。55年体制下では首相を目指す有力政治家は総裁選に向けて党所属議員の「子分」を育成し、派閥を形成した。選挙制度が定数3〜5の中選挙区制だったことも派閥を生む土壌となった。1選挙区に複数の自民党候補が出た中選挙区時代、自民党候補は激烈な選挙戦を勝ち抜くため、大方の候補は「票とカネ」の支援を求め、派閥に所属するようになった。

小選挙区制導入後はこの面での派閥機能は弱まり、政党助成金の配分権を握った党執行部の力が相対的に強くなった。小泉純一郎氏が首相に就くと、当選回数重視、派閥順送りの閣僚人事を見直し、派閥が影響力を残すのは副大臣や政務官、国会、党役員の人事ポスト配分程度になった。

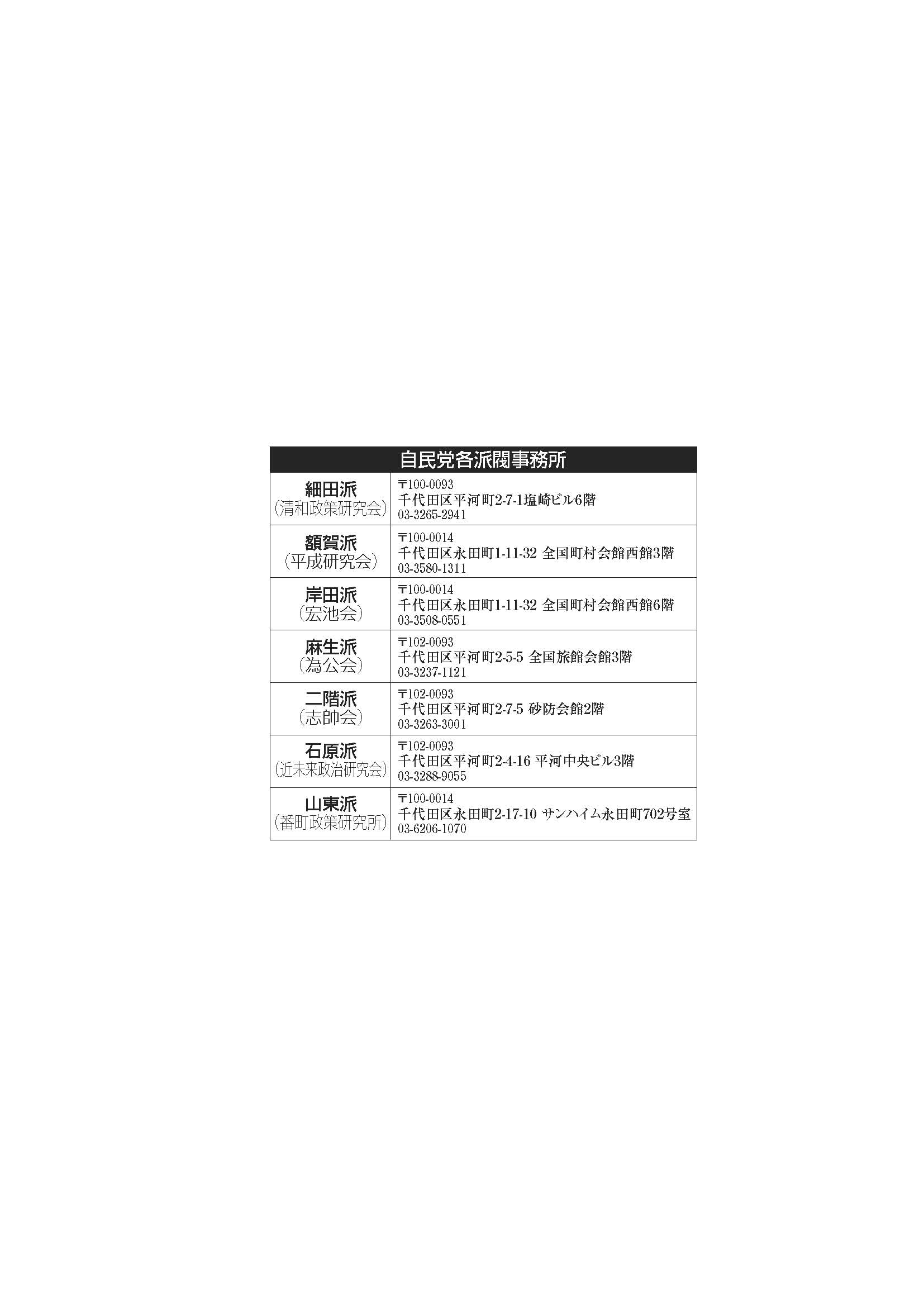

結党当初の「8個師団」といわれる時代から「三角大福中」「安竹宮」の時代を経て、15年4月現在、細田派、額賀派、岸田派、麻生派、二階派、石原派、山東派の7派閥が存在する。派閥ではないが、岸田派から分裂した谷垣グループ(有隣会)や、石破茂地方創生担当相に近いグループ(無派閥連絡会)もある。一方、いずれにも属さない無派閥議員も増加している。

・細田派(正式名称・清和政策研究会、会長・細田博之)

福田赳夫氏が1972年に結成した「八日会」が前身で、福田首相退陣後の79年に「清和会」として旗揚げした。派閥会長は創始者の福田氏から安倍晋太郎元外相、三塚博元蔵相、森喜朗元首相と引き継がれた。森政権時代の1年間、小泉元首相が会長を務めたが、小泉内閣発足に伴い森氏が復帰。2006年10月には町村信孝元外相が会長に就任した。町村氏が福田康夫内閣で官房長官に就いたため、一時、町村、中川秀直、谷川秀善の3氏による「代表世話人」の集団指導体制になったが、09年2月に町村氏が会長職に戻った。14年衆院選を受けて町村氏が衆院議長就任。14年12月25日の派閥幹部会で細田会長代行を後任会長に昇格させることを決め、「細田派」へ衣替えした。細田氏は安倍晋三首相と近い関係とされ、実質「安倍派」となったとの見方が党内では有力だ。15年4月現在、約90人の最大派閥。

脳梗塞で倒れた小渕恵三首相の後を受けて森氏が派閥の「悲願」である首相の座を射止めたのは00年4月。その後、小泉氏、安倍氏、福田氏と同派閥出身の総裁を4代続けて輩出した。小泉氏は3度の総裁選への挑戦の末、01年4月、総裁の座を勝ち取った。野党時代の12年9月の総裁選では、安倍氏が決選投票で石破茂氏を下し、総裁に返り咲36政 党いた。約3カ月後の同年12月の衆院選で自民党が政権を奪還。同月に第2次安倍内閣が発足した。

結成以来40年以上の歴史で、お家芸と言われるほど内紛や分裂が多いことで知られる。1991年には加藤六月氏と三塚氏が「三六戦争」を展開した。93年には武村正義氏らが離脱し新党さきがけを旗揚げ、94年にも鹿野道彦氏らが離脱し新党みらいを旗揚げした。98年9月には亀井静香氏らが森、小泉両氏との主導権争いの末、集団離脱した。福田首相の後継を選ぶ2008年総裁選の対応をめぐっては、森、町村両氏と対立した中川氏が09年10月に派閥を退会した。10年の参院議員会長選では、森氏が支援する谷川氏が、安倍氏の応援する中曽根弘文氏に敗れ、森氏は派閥を去った。

・額賀派(正式名称・平成研究会、会長・額賀福志郎)

田中角栄氏が、1972年5月に佐藤派から分離独立して結成した「木曜クラブ」(田中派)が前身。87年7月に竹下登氏が金丸信氏らとともに独立し、経世会を結成した。92年12月に小沢一郎氏らが分離・独立し、一時は第4派閥に転落したが、96年の衆院選で新人を大量当選させ、再び最大派閥になった。竹下派以来、竹下氏、橋本龍太郎氏、小渕恵三氏と3人の首相を輩出している。

竹下派、小渕派、橋本派時代は党内主流派として君臨してきたが、2001年4月の総裁選で橋本氏を擁立して小泉純一郎氏に惨敗して以来、小泉政権下で「抵抗勢力」のレッテルを貼られて非主流派の道を歩んだ。03年9月の総裁選は小泉氏を支持する青木幹雄氏と、藤井孝男氏を推す野中広務氏で派内が分裂し、混乱を深めた。

04年には日本歯科医師連盟からの1億円献金隠し事件が発覚。政治資金規正法違反罪で派閥元事務局長が有罪判決を受けたほか、元派閥会長代理の村岡兼造氏が在宅起訴された。橋本氏(不起訴)は派閥会長を引責辞任。05年の郵政民営化関連法案の衆院採決では、反対票を投じた保利耕輔氏らが直後の衆院解散・総選挙で公認を得られず、無所属で出馬。綿貫民輔氏は国民新党を旗揚げして自民党を除名された。選挙後はメンバーが大幅に減り、森派(現・細田派)に最大派閥の座を奪われた。

橋本氏の後任会長は1年3カ月も空席だったが、05年11月にようやく津島雄二氏が就任。09年8月に津島氏が政界引退したのを受け、現体制になった。 額賀氏は求心力を保ちきれていない。石破茂氏が11年12月、自身の勉強会を設立し、派閥を離脱した。14年には脇雅史氏、田村憲久氏ら中堅以上のメンバーが相次いで脱退した。15年4月現在のメンバーは53人で、最大派閥の細田派に大きく水を空けられている。

14年10月には、党内で「女性首相」候補と目されてきた小渕優子氏が自身の「政治とカネ」の問題で経済産業相を辞任した。 一方、約20人いる参院側では、現在も青木氏が隠然たる影響力を持つとされる。

・岸田派(正式名称・宏池会、会長・岸田文雄)

1957年6月、池田勇人元首相を初代会長に結成された老舗派閥。池田氏の後、前尾繁三郎、大平正芳、鈴木善37 政 党幸、宮沢喜一、加藤紘一ら各氏が派閥を継承。前尾、加藤両氏を除く4人が首相に上り詰め「保守本流」を自負してきた。旧大蔵省を中心とする官僚出身者が多く、政策には強いが「切った張った」の権力闘争に弱い「お公家集団」とやゆされる。

98年12月、宮沢派から加藤派への代替わりに反発した河野洋平氏ら15人が河野グループとして派閥を離脱。2000年の「加藤の乱」をきっかけに堀内派(のちの岸田派)が分裂し、加藤派を引き継いだ谷垣派と三つに分かれた。

堀内派では、派閥会長だった堀内光雄元総務会長が05年7月の郵政民営化関連法案の衆院採決で反対票を投じ、「郵政解散」に伴う9月の衆院選後に離党。同年秋の内閣改造・党役員人事では、50人近い所属議員がいるにもかかわらず入閣ゼロ、党の重要ポストも獲得できなかった。後任会長には丹羽雄哉元厚相と古賀誠元幹事長の名前が挙がったが、両氏とも派内の支持をまとめきれず、06年2月に「2人代表制」とした。10月5日、古賀氏が会長に就き古賀派となった。

一方、加藤派は「加藤の乱」後、少数派閥に転落。会長だった加藤氏が02年4月、元秘書の脱税事件に絡み議員辞職した後、小里貞利氏が会長代行を経て会長を務めた。小里氏は05年9月の衆院選を機に政界を引退し、谷垣禎一氏が後を継ぎ、谷垣派となった。

古賀派、谷垣派はともに「宏池会」を名乗り本家争いを続けていたが、08年5月、ポスト福田への主導権確保と、続く清和会支配への対抗から合流。古賀氏が新会長となった。09年8月の衆院選で自民党が敗れ下野した後、谷垣氏は総裁に就任した。

古賀氏は、谷垣氏の党運営に不満を持っていたとされ、12年9月の総裁選で再選を目指した谷垣氏への支援を拒んだ。出馬に必要な推薦人20人を集められなかった谷垣氏は立候補を断念。古賀氏の協力拒否に反発した谷垣氏に近い議員は退会し、派閥は再分裂した。古賀氏は総裁選後、派閥会長を辞任する考えを表明。10月4日、岸田氏が後任会長に就いた。

宏池会は池田派以来、加藤派の一時期を除いて約56年にわたり東京・赤坂の日本自転車会館に派閥事務所を置いていたが、同会館の取り壊しに伴い13年10月に全国町村会館へ移した。

・麻生派(正式名称・為公会、会長・麻生太郎)

1998年12月、宮沢派が加藤派に代替わりする際、加藤紘一氏の派閥会長就任に反対する河野洋平元総裁を支持するグループが宮沢派を離脱。既に無派閥だった河野氏を中心として結成した。98年の総裁選では梶山静六氏を支援、2000年4月の総裁選ではグループ内から麻生氏を擁立した。河野氏が03年に衆院議長就任に伴い離脱してから会長職は空席が続いた。麻生氏が06年12 月に後継会長となり、08年9月、4度目の総裁選出馬で勝利し総裁に就任。だが、約1年後の09年衆院選で自民党が下野した責任を取って辞任した。所属議員は12年衆院選で大幅に増加し、15年4月現在、計37人。

・二階派(正式名称・志帥〈しすい〉会、会長不在、会長代行・河村建夫、中曽根弘文) 山崎拓氏らが離脱した後の旧渡辺派と、三塚派を離脱した亀井グループが1999年3月に合併して結成した。旧渡辺派出身の村上正邦氏が会長、亀井グループ出身の亀井静香氏が会長代行の態勢で発足し「村上派」と呼ばれた。2代目会長に就いたのは旧渡辺派出身の江藤隆美氏。亀井氏が引き続き会長代行を務め「江藤・亀井派」と称された。2003年10月、江藤氏の政界引退で亀井氏が念願の会長に就任、「亀井派」となった。

01年の総裁選では亀井氏を擁立。しかし、最終局面で小泉純一郎陣営と政策協定を結び亀井氏は本選を辞退した。その後、主流派として処遇されなかったことから小泉氏に批判的な立場に転じた。亀井氏は03年9月の総裁選にも立候補したが、2位に終わった。05年8月、郵政民営化関連法案が参院で否決されたことを受け、小泉氏が衆院を解散。派内を郵政民営化反対でけん引した亀井氏は「首相の強権政治を阻止できなかった」として会長を辞任した。9月の衆院選で公認を得られなかった亀井氏は離党し国民新党を設立、ポスト小泉の有力候補だった平沼赳夫氏も離党勧告を受け、離党した。

衆院選後は伊吹文明氏の「代表」就任を内定。しかし、島村宜伸氏らが「一部が勝手に決めた」と反発、12月になって伊吹氏の「会長」と島村氏の「名誉会長」を正式決定した。

自民党が下野した09年8月の衆院選では多数の落選者が出た。伊吹氏は「互助機関として助け合うには数が多い方がいい」と11月、衆参3人となっていた二階俊博氏率いる旧二階派(正式名称・新しい波)と合流。二階氏が会長代行に就いた。12年9月の総裁選は自主投票とした。

自民党が政権復帰した12年12月の衆院選後には、所属議員が約30人にまで増加。伊吹氏の衆院議長就任に伴い、二階氏が会長となった。14年12月の衆院選後、議長職を離れた伊吹氏が復帰した。

・石原派(正式名称・近未来政治研究会、会長・石原伸晃)

旧渡辺派に所属していた山崎拓氏らが1998年11月、同派の中堅・若手議員や無派閥議員を引き連れて独立した旧山崎派が前身。山崎氏は2012年12月の衆院選に出馬せず政界を引退したため、石原氏が同月に会長職を引き継いだ。石原派への衣替えに伴い、石原氏をライバル視していた甘利明氏らが退会した。山崎氏は最高顧問として今も影響力を保っている。

石原氏は行政改革担当相や幹事長など要職を歴任、12年9月の総裁選では安倍晋三氏らに敗れた。所属議員数は、旧山崎派の最盛期には約40人いたが、15年4月現在、十数人の小所帯で、入閣ゼロ。石原氏の求心力低下は否めず、勢力回復は見通せていないのが現状だ。

・山東派(正式名称・番町政策研究所、会長・山東昭子)

故三木武夫元首相が率いた三木派が起源。会長だった河本敏夫元国務相が1996年に政界を引退後、会長を置かない集団指導体制が続いた。2001年から高村正彦元外相が会長を務めていたが、12年10月、高村氏が執行部入りし派閥を離脱したため、大島理森前副総裁が会長に就任し39 政 党た。大島氏が15年4月、衆院議長に就任したのに伴い、山東昭子元参院副議長が後任会長に就いた。

15年4月現在、総勢9人。影響力拡大に向けて麻生派との合流構想もくすぶっている。

・甘利グループ(正式名称・さいこう日本) 山崎派を退会した甘利明氏を中心に約20人の議員が2011年6月に結成した。派閥とは位置付けておらず、派閥に所属したままでの重複参加を認めている。甘利氏の将来の総裁選出馬をにらんだ動きと見る向きもある。15年4月現在、30人超が所属している。

同グループは①国民の信頼を回復するための政治を「再考」②東日本大震災から「再興」し、日本経済を「再興」③世界に誇れる「最高」の日本文化、製品を世に送り出す④「最高」の日本を創る―ことを掲げている。

・谷垣グループ(正式名称・有隣会)

野党時代の2012年10月、前総裁の谷垣禎一氏が、所属していた古賀派を離脱し、側近議員ら15人とともに結成した。再選を目指した同年9月の総裁選で、古賀誠元幹事長の協力を得られなかったことなどを受け、たもとを分かった。15年4月現在、総勢31人。谷垣氏は顧問。主な所属議員は川崎二郎元厚労相、逢沢一郎前衆院議院運営委員長、中谷元・防衛相、佐藤勉国対委員長ら。谷垣氏らは派閥ではなく「政策勉強会」と位置付けており、他派閥からの参加議員もいる。

谷垣氏は12年12月に発足した第2次安倍内閣に法相として入閣。14年9月の党役員人事では幹事長に就任した。側近議員の中には、同グループを支持基盤に谷垣氏の総裁返り咲きを目指す考えもあるが、実現に向けた戦略は描けていない。

・無派閥連絡会(石破グループ)

2012年9月の総裁選で石破茂氏を推した無派閥議員を中心に、13年1月に発足した。15年4月現在、山本有二、鴨下一郎両氏ら閣僚経験者を中心に計約40人が名を連ねる。石破氏は顧問。

12年総裁選の安倍晋三首相との決選投票で国会議員票が伸び悩み敗北した経験から、将来の石破氏出馬に備えて支持議員を確保しておくのが狙い。石破氏は「派閥ではなく、情報交換の場だ」としているが、党内からは「事実上の石破派」とみなされている。他の派閥からの離脱組などが混在する「寄せ集め集団」のため、いざ決戦の時にどこまで結束を維持できるか、不安視する声もある。

14年9月の内閣改造・党役員人事では、当時幹事長だった石破氏に安倍首相が入閣を要請。同連絡会内は「応じるべきだ」「無役となり、15年総裁選に備えた方が得策だ」と意見が分かれた。結局、石破氏は地方創生担当相として入閣したが、「主戦論」を訴えた一部議員は反発。石破氏の求心力低下が指摘された。

【初の選挙】(1956・4・5)緒方竹虎の急死の結果、鳩山一郎が圧倒的多数で初代総裁の座を射止めた。

【2・3位連合】(56・12・14)第1回投票1位の岸信介に40政 党対し、2位の石橋湛山と3位の石井光次郎が「2・3位連合」を組み、決選投票は7票差で逆転して石橋総裁が実現。

【禅譲】(57・3・21)病気退陣した石橋が、外相の岸を後継者に指名。

【交代密約】(59・1・24)岸は「次期総裁に大野伴睦を推す」と「密約」、反主流派の松村謙三を抑えて再選された。

【官僚対党人】(60・7・14)60年安保騒動で辞任に追い込まれた岸の後、池田勇人、石井、藤山愛一郎、大野、松村の5人が立候補の意向を表明、乱戦の様相だったが大野、松村が立候補を取りやめ、官僚派対党人派の決戦となった。第1回投票で3位だった藤山は決選投票で、1位の池田支持に回り、官僚派勝利。

【批判票】(62・7・14)佐藤栄作の出馬断念で池田が再選されたが「池田批判票」として大量の白票、無効票が出た。

【一本釣り】(64・7・10)池田3選断念を迫る佐藤と池田との対決となり、第1回投票で池田は過半数をわずか4票上回る際どい勝利だった。2派、3派からカネをもらう「ニッカ」「サントリー」の隠語が横行した。

【総裁指名】(64・12・1)がんに倒れた池田が、次期総裁に佐藤を指名。池田の指名を期待していた河野一郎は無念の涙。

【黒い霧】(66・12・1)政界を汚職疑惑が覆い、佐藤が藤山、前尾繁三郎を抑えて再選されたものの、批判票が3分の1を上回った。

【新勢力台頭】(68・11・27)佐藤が3選されたが、批判票も200票を超えた。佐藤を支える田中角栄、福田赳夫が競い合う一方、前尾派内で大平正芳が力を持ってくるなど、ポスト佐藤をうかがう新勢力が台頭した。

【初の4選】(70・10・29)佐藤が三木武夫を抑えて4選。これを機に党内情勢は田中、福田の角福を軸にポスト佐藤に向けて一斉に走り出した。

【角福戦争】(72・7・5)第1回投票は田中、福田、大平、三木の順。決選投票で大平、三木と出馬断念した中曽根康弘の支持を受けた田中が福田を圧倒。億単位のカネが動き、史上空前の金権選挙といわれ、その後も「角福怨念の戦い」が続いた。

【椎名裁定】( 74 ・12・4)金脈批判で退陣した田中の後継選びは混迷、調整役の副総裁椎名悦三郎が「神に祈る気持ちで」三木を推す裁定を下して収拾、三木は「青天のへきれき」と驚いてみせた。

【三木降ろし】(76・12・23 )ロッキード事件の嵐の中で「三木降ろし」が吹き荒れ、戦後初の任期満了に伴う衆院選の大敗で三木は退陣を余儀なくされた。反三木派の挙党協(挙党体制確立協議会)を背景にした大平、福田の大福提携が実を結び、後継には福田がすんなり選ばれた。

【初の予備選】(78・12・1)全国150万人の党員、党友による総裁予備選を初めて実施。予想を覆して大平が福田、中曽根、河本敏夫を抑えて1位となった。福田は「天の声にも変な声がある」と未練を残しながらも本選挙を断念、総裁の椅子を明け渡した。予備選は有権者千人について1点の割合で各都道府県に持ち点を与え、各都道府県で1位と2位の候補に得票比で持ち点を配分する方式。持ち点の上位2人が国会議員による決選投票に臨むことができることになっていた。

【遺産相続】(80・7・15)自民党の内紛で内閣不信任案が可決され、大平は初の衆参同日選に打って出たが、選挙の最中急死した。自民党が圧勝、後継に大平派の大番頭だった鈴木善幸が急浮上、大平の遺産を相続し、党内融和に努めた。

【田中軍団】(82・11・25)鈴木退陣表明を受けた後継調整工作は、鈴木、福田らの徹夜協議もむなしく失敗し、2回目の予備選に突入。「田中軍団」の全面支援を受けた中曽根が過半数を獲得。河本、安倍晋太郎は本選挙を辞退した。中川一郎は4位で落選。このときの予備選は党員の得票を単純に合計して上位3人に絞り、国会議員による本選挙を行うとしていた。

【二階堂擁立】(84・10・31)野党も巻き込んで副総裁二階堂進を中曽根の対抗馬に立てようという「二階堂擁立工作」が土壇場で表面化したが、田中が強く反対し挫折。中曽根が無投票で再選された。

【任期延長】(86・9・11)2度目の衆参同日選で大勝をもたらした中曽根が、党則改正により「1年間の任期延長」を両院議員総会で認められた。

【中曽根裁定】(87・10・31)安倍、竹下登、宮沢喜一のニューリーダー3人の争いとなり「安竹」の8時間会談などを経て最終的には中曽根裁定に委ねられ、中曽根は竹下を指名した。

【緊急避難】(89・6・2)リクルート事件で退陣表明した竹下は伊東正義を担ごうとしたが失敗。若手・中堅議員が山下元利擁立に動いたが果たせず、派閥力学で宇野宗佑が選出された。

【短命総裁】(89・8・8)参院選で過半数割れし、宇野はわずか2カ月で退陣。海部俊樹、林義郎、石原慎太郎が立候補。林を支持した宮沢派以外が推した海部が当選。

【竹下派支配】(91・10・29)政治改革の挫折で海部が退陣。宮沢が渡辺美智雄、三塚博を抑えて当選した。最大勢力竹下派幹部の小沢一郎が各候補を「面接」するなど、竹下派支配が浮き彫りに。このときの公選は従来の党員による予備選と国会議員による本選挙を一本化した。各都道府県には党員数に応じて1〜4票の「持ち票」を配分、それぞれの都道府県での最多得票者にその全持ち票が与えられ、これに国会議員による投票数を合算して当選者を決めた。

【初の野党総裁】(93・7・30)自民党分裂直後の衆院選敗北の責任を取って宮沢が退陣、河野洋平が渡辺を破って当選。直後の特別国会で非自民勢力の細川政権が誕生、自民党は初めての野党に。

【勝敗度外視】(95・9・25)自民党は社会党、新党さきがけと連立を組み政権復帰したが、参院選で低迷。河野は再選を目指したが、党内基盤が弱く、足元の宮沢派も大半が橋本龍太郎支持となり出馬断念。大勢が決した中で「公選が必要」との声で小泉純一郎が勝敗を度外視して名乗りを上げた。党所属国会議員(1人1票)と、3年間党費・会費を継続して納めた党員・党友(1万人で1票)により単記無記名で投票された。

【派閥流動化】(98・7・24)参院選大敗の引責で橋本が退陣。最大派閥会長の小渕恵三のほか、小渕派を飛び出した梶山静六と、三塚派の小泉の3人が立候補、宮沢派と旧渡辺派内山崎拓グループの支持も得た小渕が後継に。

【しこり】(99・9・21)無投票で小渕再選とみられていた中、宮沢派を継承した加藤紘一、旧渡辺派から独立、派閥を結成した山崎が立候補した。下馬評通り小渕が大勝したが、しこりは消えず、小渕派は加藤を敵視。「加藤の乱」の遠因となった。

【5人組】(2000・4・5)小渕が脳梗塞による突然の入院で退陣。後継者選びは官房長官の青木幹雄と党内実力者ら5人で協議し、幹事長の森喜朗に電光石火で決定した。

【小泉旋風】(01・4・24)森退陣を受け、小泉、橋本、麻生太郎、亀井静香が立候補。返り咲きを目指す最大派閥会長の橋本が優勢とみられたが「自民党を変える、日本を変える」と訴えた小泉が党員・党友による予備選で圧勝。亀井は本選を辞退して小泉支持に回り、小泉が総裁に就任した。

【無風】(01・8・10)参院選での大勝を受け、9月だった総裁選を前倒しして実施。小泉以外に立候補者はなく、両院議員総会で無風のまま再選された。

【派閥分裂】(03・9・20)現職の小泉が過半数(329票)を大きく上回る399票を獲得し亀井、元運輸相の藤井孝男、元外相の高村正彦を大差で破った。最大派閥の橋本派が小泉支持、藤井支持に分裂。同派の動きは自民党の派閥の溶解を象徴した出来事だった。

【真夏の雪崩】(06・9・20)官房長官の安倍晋三が国会議員票、党員・党友票を合わせた過半数(352票)を大きく上回る464票を獲得し、外相の麻生、財務相の谷垣禎一を破った。元官房長官の福田康夫を擁立する動きもあったが、福田が不出馬を決めたことから、各派閥が一気に安倍支持を打ち出す雪崩現象を生んだ。

【初の親子総裁】(07・9・23)安倍の突然の退陣で「予定外」の総裁選となった。福田が国会議員票254票、地方票76票の計330票を獲得。計197票だった幹事長の麻生を破り、父親の赳夫に続く初の親子2代の総裁(首相)となった。だが麻生が「派閥談合」批判や個人的な人気から地方票を中心に予想以上に善戦。総裁選でさえ締め付けられない派閥の弱体化をあらためて印象づけた。

【漫画オタク】(08・9・22)政権運営に行き詰まった福田の辞任で、再び1年ごとの総裁選となったことに「首相たらい回し」と批判が高まった。「漫画好き」で知られ、秋葉原の若者など一部の国民から熱狂的に支持される麻生が、衆院選での集票力を見込まれ351票を集め大勝。特に地方票は95%の票を獲得、経済財政担当相の与謝野馨、元防衛相の小池百合子、元政調会長の石原伸晃、元防衛相の石破茂に圧勝した。

【2度目の野党総裁】(09・9・28)衆院選大敗で党勢立て直しが急務とされる中、ベテラン対若手の構図となった。ベテランの元財務相の谷垣が計300票を集め、元法務副大臣の河野太郎、元外務政務官の西村康稔に大差で勝ったが、党員・党友による地方票の投票率は同様の投票方法をとった06年に比べ15㌽も下回り、党員の関心の低さが浮き彫りとなった。

【逆転勝利】(12・9・26)地方票と国会議員票を合わせた第1回投票は前政調会長の石破、元首相の安倍、幹事長の石原、元外相の町村信孝、政調会長代理の林芳正の順。国会議員による決選投票で安倍が108票を獲得、石破の89票を上回り、逆転勝利した。決選投票になったのは40年ぶり4回目。2位候補による逆転勝利は56年ぶり。安倍の総裁選出は06年9月以来2度目で首相、総裁経験者の「再登板」は初めて。

・政策決定の流れ

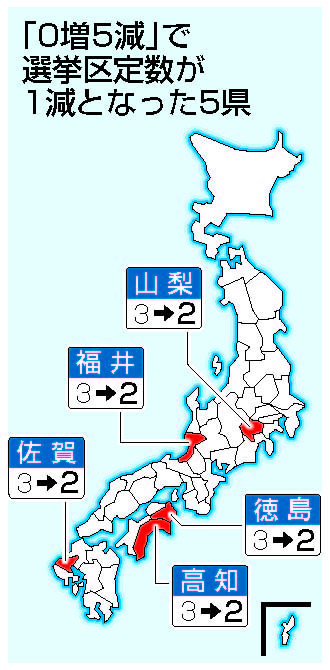

政府提出法案への賛否や対案など議員提出法案について、まず政務調査会の部会が検討。原案通りか、修正した上で了承した後、政調審議会に諮られる。政調審議会が了承すると、総務会に報告。総務会で了承されれば自民党として正式に了承したことになる。自民党では、政府提出法案については政調審議会、総務会が了承しない限り国会への提出を認めなかったが、小泉内閣は2002年、郵政公社関連法案と5増5減の公選法改正案を党の事前承認抜きに国会に提出した。

テーマや法案によっては、部会ではなく、別に設けられている調査会や委員会で実質的に議論する場合がある。この場合はその委員会が了承した後に部会に提出され、部会は形式的に了承、その後は通常の手続きを経ていく。複数の部会が合同で議論するケースも多い。この場合も合同部会で了承後、政調審議会に諮られる。部会、政調審議会、総務会には法案をまとめた府省庁もしくは議員が出席し、法案の内容を説明する。

議論が対立して了承が得られない場合は「部会長一任、預かり」「政調会長一任、預かり」という形を取り、上部機関に持ち込むケースもあるが、総務会では必ず了承を得ることが必要とされている。

府省庁は法案をまとめる過程で、族議員の幹部クラスや部会長らと接触し、法案への感触を探る「根回し」を行う。

・部会

省庁に対応して設置。2015年4月現在、以下の13部会がある。多くの場合、自民党本部で朝、開かれる。省庁が資料を持って説明にくる。配布物は宝の山。他部が担当している案件もあるので、連絡を緊密にする。

内閣→内閣府 国防→防衛省 総務→総務省 法務→法務省 外交→外務省 財務金融→財務省 文部科学→文部科学省 厚生労働→厚生労働省 農林→農林水産省 水産→農林水産省 経済産業→経済産業省 国土交通→国土交通省 環境→環境省・政調審議会 政務調査会の最高意思決定機関。法案をめぐって激論が交わされたこともあったが、最近は提出された法案を淡々と了承する傾向が強い。政調会長、副会長らが出席する。

・調査会、委員会

部会が省庁別に縦割りになっているのに対し、調査会は税制など個別の政策課題ごとに設置されている。中堅・若手中心の部会と対照的に、会長、副会長、顧問などに族議員の実力者が名を連ね、政策決定に力を持っていたため「責任が不明確」との批判が出ている。調査会は、税制調査会、安全保障調査会、選挙制度調査会、国土強靱化総合調査会などが代表的。各課題についてはそれぞれの調査会の了承が絶対条件で、実質的な決定機関となる。 委員会は複数の省庁にまたがる中長期的な問題に関する「意見交換会」的な傾向が強く、調査会のような実質的決定権を持つケースは少ない。

時の政調会長が問題を短期的に決着させる意思をもって「特別調査会」「特別委員会」を設置することがある。2015年には、財政再建を検討する「財政再建に関する特命委員会」が設けられた。

・連立政権での政策決定

自公両党の政調会長、政調会長代理らで構成する「与党政策責任者会議」で、与党としての政策調整を行っている。個別の政策テーマに関しては、同会議の下に与党プロジェクトチームを設置し、実務者レベルでの協議を実施するケースもある。ただ、政治判断を要する重要政策課題では、自公両党の「幹事長会談」「幹事長・政調会長会談」「幹事長・政調会長・国対委員長会談」などが節目に開かれる。幹事長・国対委員長会談(通称・2幹2国)は、国会開会中は、毎週水曜日朝、ホテルオークラで開かれることが多い。

・主な族議員

族議員は関係の省庁や国会、党での役職を複数経験し、政策決定に影響力を行使する与党議員。業界と省庁とのパイプ役を果たし、利害が対立するときは調整役を務める。非公開の「インナー」で協議することも。行政では、閣僚や副大臣、政務官、国会では常任委員長、党で部会長などのポストを経験している。(敬称略)

建設=二階俊博、金子一義、山本有二

農水=大島理森、森山裕、西川公也、吉川貴盛、林芳正

商工=甘利明、二階俊博、額賀福志郎

運輸=二階俊博

税制・財務=野田毅、高村正彦、伊吹文明、額賀福志郎、林芳正、宮沢洋一

厚労=川崎二郎、丹羽雄哉、伊吹文明、鴨下一郎、田村憲久、尾辻秀久

文教=大島理森、河村建夫、渡海紀三朗、塩谷立、遠藤利明、中曽根弘文

郵政=川崎二郎、佐田玄一郎、山口俊一

自治=菅義偉

法務=保岡興治、高村正彦

外交=高村正彦、麻生太郎

防衛=石破茂、中谷元、浜田靖一、岩屋毅、今津寛、江渡聡徳

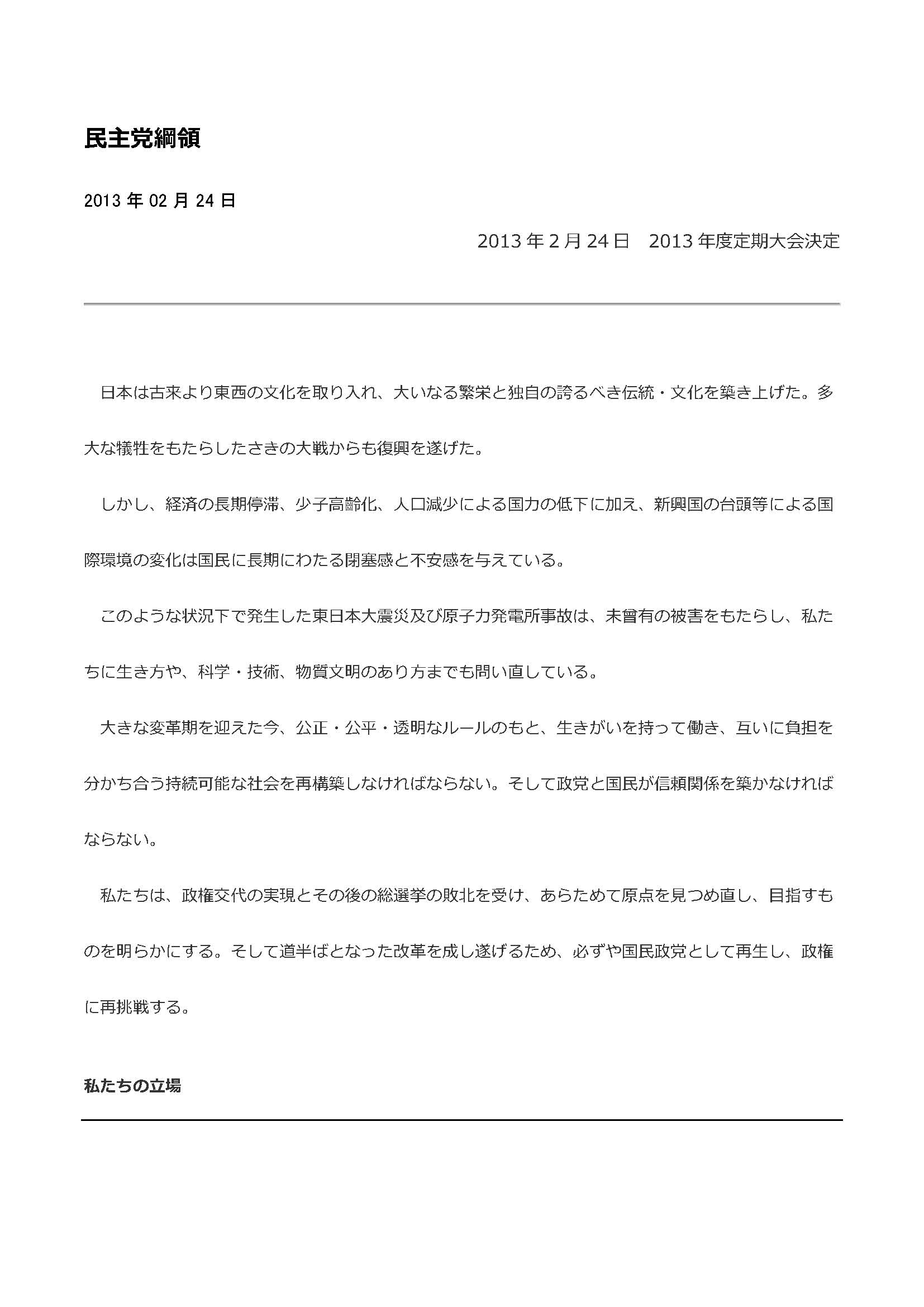

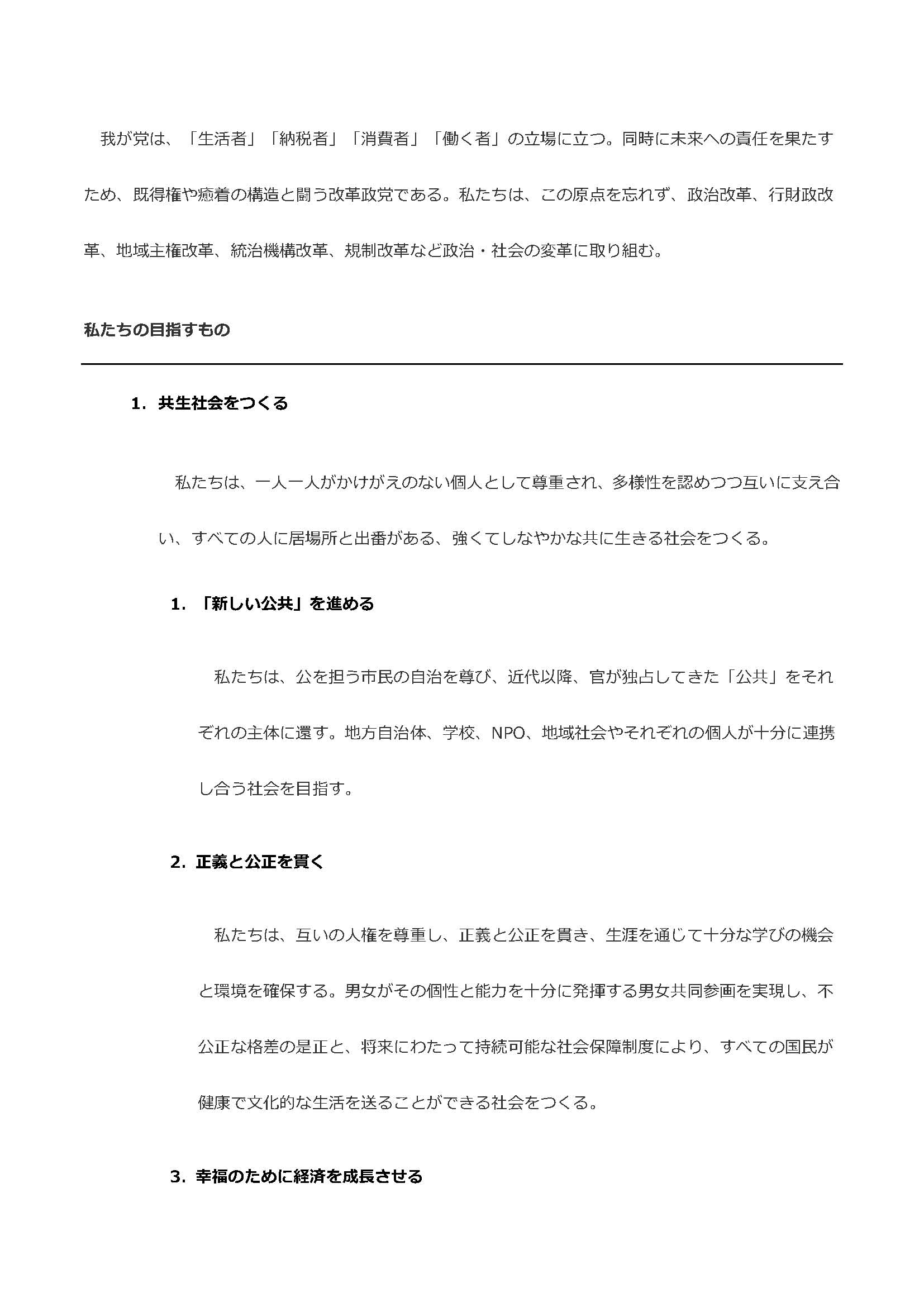

・旧民主党結成

自民党を離党して新党さきがけに参加した鳩山由紀夫代表幹事は船田元・新進党総務会長代理と「鳩船新党」を模索したが、1996年4月につぶれた。その後、弟の鳩山邦夫新進党広報企画委員長らと新党結成を進め、9月28日、社民、さきがけ両党の離党者を中心に旧「民主党」を結成した。当初は鳩山、菅直人両氏の「2人代表制」。武村正義さきがけ代表や村山富市社民党党首は合流に前向きだったが拒否し、「排除の論理」と騒がれた。97年9月に菅代表―鳩山幹事長の1人代表制に移行した。

・新民主党結成〜民由合併

最大野党だった新進党から、1996年12月に羽田孜元首相らが離党し「太陽党」を結成。97年12月には離党した細川護熙元首相らが「フロムファイブ」を旗揚げした。同月、新進党は解党。党首だった小沢一郎氏率いる「自由党」、衆院旧公明党の「新党平和」、旧民社党の「新党友愛」、鹿野道彦元総務庁長官らの「国民の声」、参院旧公明党の「黎明クラブ」、小沢辰男元厚相らの「改革クラブ」に分かれた。

98年1月、旧民主党、新党友愛、国民の声、太陽党、フロムファイブ、民主改革連合の野党6党が統一会派「民主友愛太陽国民連合(民友連)」を結成。この後、国民の声、太陽党、フロムファイブの3党が合流した新党「民政党」を経て4月27日、旧民主党、民政党、新党友愛、民主改革連合が合流した新「民主党」が誕生した。初代執行部は菅代表―羽田幹事長。衆院93人、参院38人の計131人で野党第1党。

基本理念として「『生活者』『納税者』『消費者』の立場を代表し『市場万能主義』と『福祉至上主義』の対立概念を乗り越え、自立した個人が共生する社会を目指し、政府の役割をそのためのシステムづくりに限定する『民主中道』の新しい道を創造する」と掲げた。「政権交代可能な政治勢力の結集をその中心となって進め、国民に政権選択を求めることにより、この理念を実現する政府を樹立する」と宣言した。

98年7月、初の国政選挙となった参院選は、改選議席18を27に伸ばして快勝。橋本龍太郎首相退陣を受けた参院の首相指名選挙では菅氏が指名された。同年の金融国会では金融再生法の野党案を丸のみさせたが、菅氏は「金融問題を政局に絡めるつもりはない」と発言。小沢一郎党首率いる自由党は野党共闘から離脱、翌99年1月に自自連立政権が発足した。

2002年9月、鳩山由紀夫代表は3選を果たし、立候補表明後に出馬を見送り自らの支援に回った中野寛成副代表を幹事長に起用した。しかし党内若手らが「論功行賞」などと猛反発。10月の衆参統一補欠選挙も7戦1勝と惨敗した。小沢氏と進めた新党構想も性急すぎると批判を浴び、12月に辞任した。同月、熊谷弘前副代表ら5人が離党し、保守党議員らとともに保守新党を結成した。

03年7月、鳩山氏の後任の菅代表は小沢氏とあらためて協議し両党合併に合意。9月、正式に合併が実現した。11月の衆院選では本格的な「マニフェスト選挙」を仕掛け、民由合併効果もあって、解散前の137議席を177議席に伸ばした。

04年春、国民年金未加入問題で菅氏の未納が発覚、引責辞任した(後に社会保険事務所の手続きミスと判明)。後任を受諾した小沢氏自身も未加入期間があったとして辞退。岡田克也幹事長が無投票で代表に選出された。

・郵政選挙で惨敗〜ねじれ国会へ

2005年9月の郵政民営化を争点にした衆院選で、解散時の175議席から113議席と激減。特に東京、南関東、近畿など都市部で大敗した。岡田氏は退陣し、松下政経塾出身で43歳の前原誠司代表が誕生した。

06年2月、永田寿康衆院議員がライブドア事件関連で武部勤自民党幹事長を追及したが、根拠となるメールが偽情報と判明。永田氏は議員辞職し、前原氏も代表を辞任。後任に小沢氏が就任した。

07年7月の参院選は年金、子育て、農業を3本柱に掲げ、32の改選議席を過去最高の60議席に伸ばして大勝。非改選議席を合わせ109議席の参院第1党に躍進した。参院で野党が多数を占める「ねじれ国会」となり、江田五月氏が参院議長に就任したほか、議院運営、外交防衛、厚生労働、農林水産などの主要委員長ポストを獲得。10月には国民新党と統一会派を組み、過半数(122議席)目前の119人(江田議長を除く)の勢力に拡大した。

10月30日と11月2日の2回、小沢氏は福田康夫首相と会談、自民、民主両党の大連立構想が浮上した。だが役員会で反対が相次ぎ、頓挫。小沢氏は代表辞任の意向を表明したものの、2日後に辞意を撤回し、両院議員総会で続投が承認された。

この後、民主党は対決路線を強化し08年1月、インド洋での海上自衛隊の給油活動を再開させる新テロ対策特別措置法案を参院で否決。3月末には揮発油税の暫定税率維持を盛り込んだ税制改正法案を採決せず、暫定税率を期限切れに持ち込んだ。国会同意人事の日銀正副総裁人事でも政府提案をたびたび不同意にした。6月には、他の野党とともに福田首相の問責決議案を参院に提出し、現行憲法下で初めて可決。福田氏は9月に退陣した。

4月の日銀人事で政府案に賛成するなど執行部方針に反旗を翻した渡辺秀央、大江康弘両参院議員らが8月、新党「改革クラブ」を結成した(姫井由美子参院議員は離党届を提出したが、撤回)。

09年3月、準大手ゼネコン西松建設の裏金をめぐる事件を捜査していた東京地検特捜部は、違法な企業献金を受け取った疑いが強まったとして、政治資金規正法違反容疑で小沢代表の公設第1秘書で資金管理団体「陸山会」の会計責任者ら3人を逮捕。小沢氏は大型連休明けの5月に辞任した。

代表選は鳩山氏が124票を獲得し、95票の岡田氏を破り新代表に就任。7月12日投開票の東京都議選で第1党に躍進し、自民、公明両党を過半数割れに追い込んだ。

一方で鳩山氏も「政治とカネ」問題が発覚。鳩山氏は6月末に記者会見して政治資金収支報告書の虚偽記載を認め、件数は05〜08年の4年間で約90人、193件、総額2177万8千円に上ることを明らかにした。

8月30日投開票の衆院選で、民主党は選挙前の115議席から大幅に増やして308議席を獲得し、戦後初めて本格的な政権交代を実現した。

・政権交代と鳩山退陣

2009年9月16日、鳩山代表は衆参両院本会議で第93代、60人目の首相に選出され、民主、社民、国民新3党の鳩山内閣が同日夜、発足した。初閣議で、本当の国民主権実現、内容の伴った地域主権を政策の2本柱にすることを決定。鳩山首相は国家戦略局の原型となる「国家戦略室」設置を指示。行政刷新会議設置や事務次官会議廃止、国家公務員の天下りや渡りのあっせんの全面的禁止も確認した。

しかし、「政治とカネ」問題と沖縄県の米軍普天間飛行場移設問題が政権を苦しめた。鳩山氏の収支報告書虚偽記入問題で、東京地検特捜部は12月、政治資金規正法違反の罪で経理担当だった元公設第1秘書を在宅起訴、会計責任者を務めていた元政策秘書を略式起訴した。鳩山氏本人は嫌疑不十分で不起訴となった。鳩山氏が実母から巨額の資金提供を受けていたことも判明。02年からの7年間で12億円を超え、贈与に当たるとして国税当局に修正申告した。

小沢氏に関しては、資金管理団体「陸山会」の土地購入で04年の政治資金収支報告書に虚偽記入したとして、東京地検特捜部が10年1月、政治資金規正法違反容疑で元私設秘書の石川知裕衆院議員を逮捕。小沢氏は事情聴取を受け不起訴となったが、検察審査会は4月に「起訴相当」と議決した。検察が再度不起訴としたのに対し、検察審査会は9月にあらためて起訴相当の議決をした。

普天間問題は迷走の揚げ句、名護市辺野古地区のキャンプ・シュワブ沿岸部に先祖返り。日米両政府は10年5月に合意、鳩山氏は社民党党首の福島瑞穂消費者行政担当相を罷免して閣議決定した。社民党は連立政権を離脱した。

「政治とカネ」、普天間問題で内閣支持率が低下した鳩山首相は6月に退陣。「脱小沢」路線を掲げた菅氏が両院議員総会で291票を獲得、129票の樽床伸二衆院議員を破って代表に就任、6月8日に菅内閣が発足した。

・参院選惨敗と菅再選

菅首相は「元気な日本を復活させる」をキャッチフレーズに「強い経済、強い財政、強い社会保障」を一体として実現する方針を表明。参院選マニフェスト発表記者会見で「消費税10%」に言及した。しかし、これが唐突な消費税増税論と国民に受け止められ、2010年7月の参院選は改選前の54から44議席へと激減。参院は再び野党が多数を握る「ねじれ国会」となった。

9月の代表選は菅、小沢の両氏が対決。党員・サポーター参加の02年代表選以来の本格的選挙となった。党員・サポーター票で圧倒した菅氏が計721ポイントを獲得し、再選された。小沢氏は国会議員票で激しく迫ったが、計491ポイントにとどまった。

菅氏は新幹事長に岡田外相を起用。後任外相に前原国土党交通相、総務相に片山善博前鳥取県知事などを起用する第1次改造内閣を17日発足させた。しかし、9月の沖縄県・尖閣諸島付近の中国漁船衝突事件の対応などで批判を受け、支持率が急落。11月、参院で仙谷由人官房長官、馬淵澄夫国交相の問責決議が可決された。11年1月14日、事態打開のため仙谷氏らを交代させた上で、たちあがれ日本を離党した与謝野馨氏を経済財政担当相に起用する再改造を行った。

一方、小沢氏ら反執行部勢力は、3月11日の東日本大震災と東京電力福島第1原発事故への菅政権の対応を批判。自民党など野党が提出した内閣不信任決議案に同調する動きを見せた。菅氏は震災復興などに「一定のめど」が付けば退陣する意向を表明し、決議案の可決を回避。8月26日、正式に退陣表明した。

・野田内閣発足と衆院選敗北

菅内閣退陣に伴う民主党代表選は2011年8月29日に投開票が行われ、決選投票の末、社会保障財源のための消費税増税に積極的な野田佳彦財務相が、海江田万里経済産業相を破って新代表に選ばれた。9月2日、野田内閣が発足した。幹事長には小沢氏に近い輿石東参院議員会長が起用され、挙党態勢の構築を目指した。ただ一川保夫防衛相や山岡賢次消費者行政担当相が参院で問責決議を受けたほか、11年末には増税反対派議員が集団で離党届を提出するなど混乱が続いた。12年1月、岡田氏を副総理として入閣させる内閣改造を行い、3月には消費税増税を柱とする社会保障と税の一体改革関連法案を閣議決定した。6月に一体改革関連法案は衆院を通過したが、小沢氏や支持グループは大量造反し、新党「国民の生活が第一」を結成した。

野田氏は8月8日、同法案を成立させるため自公両党党首と会談し「近いうちに信を問う」と約束、同10日に同法は参院で可決、成立した。10月19日の民自公3党首会談で、解散の環境整備として公債発行特例法案の早期成立などを挙げ協力を要請したが、解散時期の明示をめぐり決裂した。自民が公債法案への協力姿勢に転じると、野田氏は11月14日の党首討論で、13年の通常国会で衆院定数削減の実現を確約することを条件に「11月16日解散」を表明した。解散前後も離党者は相次ぎ、09年衆院選で獲得した308議席は選挙前に230議席まで減った。12月16日投開票の衆院選では、逆風をはね返せず57議席にとどまり、計325議席を獲得した自公両党が3年3カ月ぶりに政権を奪還した。

・野党転落

2012年12月25日の両院議員総会で、海江田氏が馬淵氏を破って新代表に選出された。幹事長には細野豪志氏を起用し党の立て直しを急いだが、13年7月の参院選では結党以来最低の17議席で惨敗。細野氏は辞任した。海江田氏は続投したものの、党勢回復が見込めない中で党内に不満がくすぶり「海江田降ろし」の動きが活発化。14年9月、大畠章宏氏を交代させ、枝野幸男氏を幹事長に起用する役員人事を行い、沈静化を図った。同12月の衆院選は73 議席の微増にとどまった。海江田氏は野党第1党の党首として65年ぶりに落選、代表を辞任した。これに伴う代表選が15年1月に行われ、岡田、細野、長妻昭の3氏が出馬。決選投票で岡田氏が細野氏を破り、新代表に選出された。 党本部は東京都千代田区永田町1―11―1。03(3595)9988 党員約3万160人、サポーター約20万830人。地方議員は約1650人(14年6月末)。機関誌は月2回発行する「プレス民主」で、4万5千部(15年2月)

最高議決機関は党大会。大会代議員は所属国会議員および各県連の代表ら。代表が少なくとも年1回招集し、通常は1月に開催する。年間活動計画、予算・決算、規約の改正などを決定する。党大会に次ぐ議決機関は両院議員総会。 代表選は党大会、もしくは両院議員総会を開いて実施する。

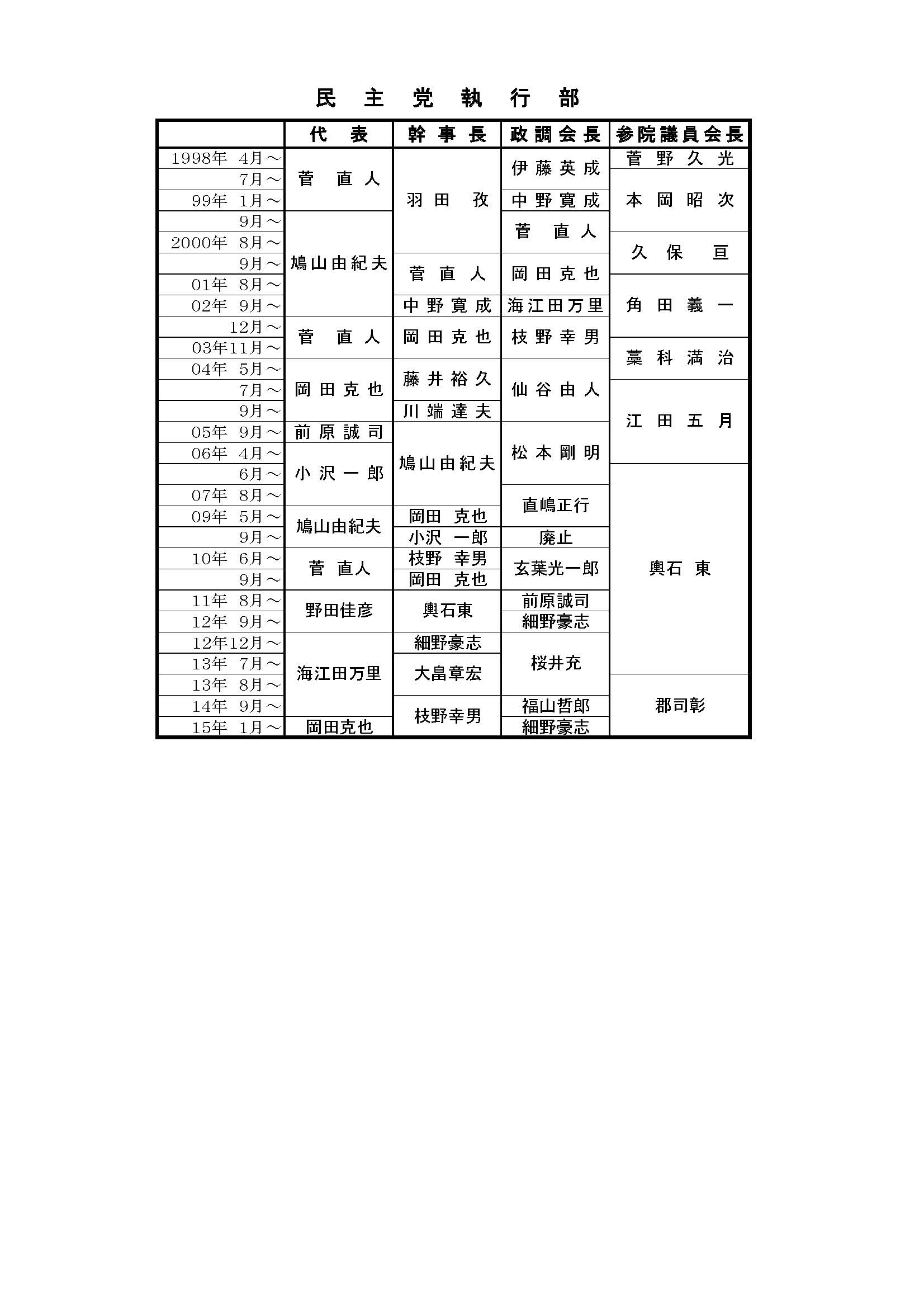

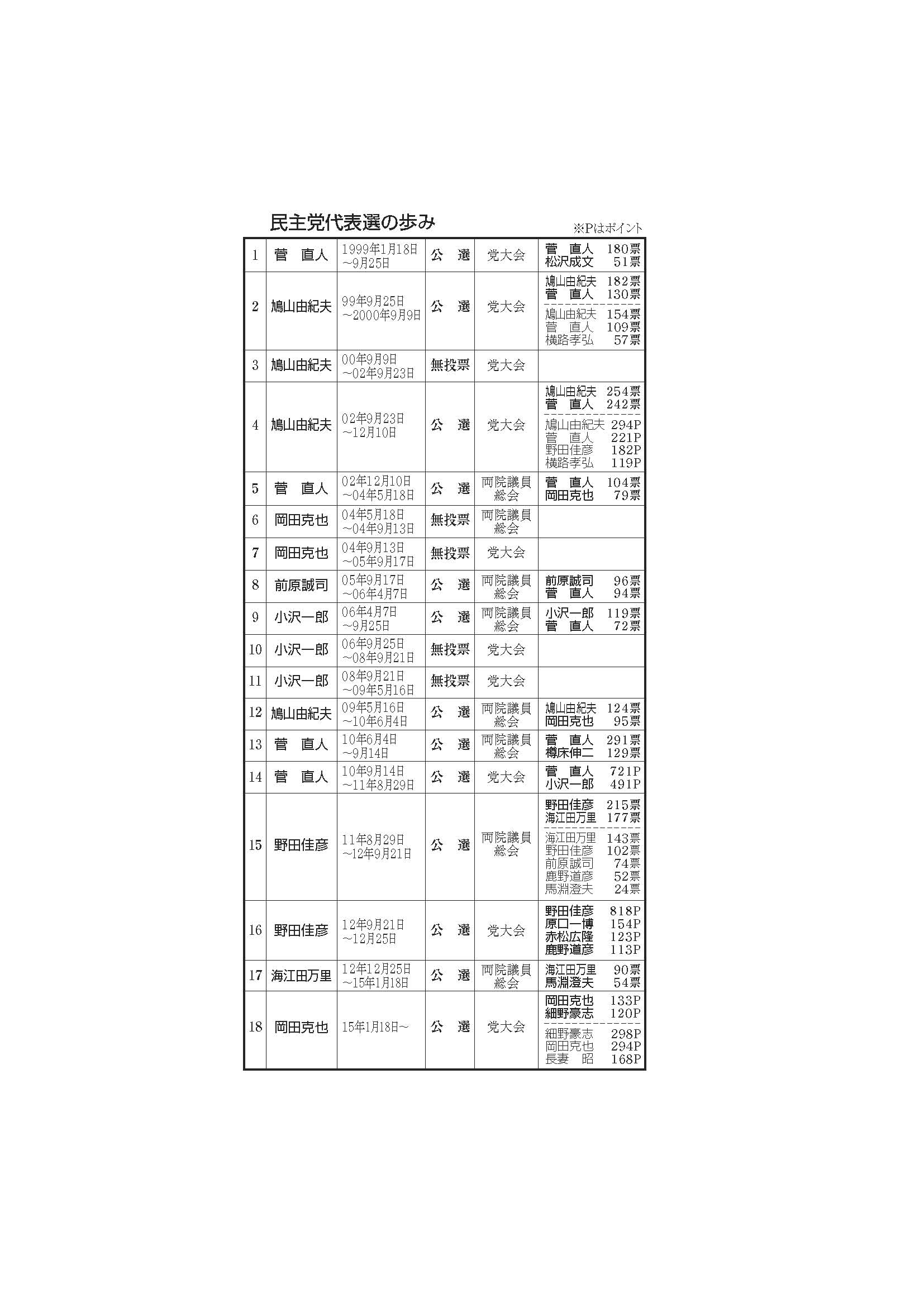

党の最高責任者である代表には、これまでに菅直人、鳩山由紀夫、岡田克也、前原誠司、小沢一郎、野田佳彦、海江田万里の7氏が就任した(再登板も含む)が、任期途中で引責辞任するケースが多く「党内で代表の足を引っ張り合う」という党のイメージにつながっているとされる。

党大会は、構成員の2分の1以上の出席により成立する。代表は、両院議員総会が議決で開会を要請した場合は大会を招集しなければならない。

通常の党運営は常任幹事会、役員会で方針を決める。役員会メンバーは代表、代表代行、幹事長、政調会長、国会対策委員長、参院役員、男女共同参画推進本部長、総務委員長、選挙対策委員長、財務委員長、組織委員長、広報委員長、企業団体対策委員長、青年委員長、国民運動委員長。常任幹事会メンバーは役員会メンバーに常任幹事会議長、最高顧問、副代表、ブロック代表常任幹事らが加わる。役員会は通常、隔週月曜日、常任幹事会は隔週火曜日に開かれる。

このほか、国会対策の方針などを幹部が議論する会合が金曜朝にある。代表、代表代行、幹事長、参院幹部による「5者会」と、これに国対委員長、選対委員長、政調会長が加わる「8者会」で隔週ごとに行われる。

2006年に小沢氏が代表に就任して以降、「トロイカ」と称される小沢代表、菅代表代行、鳩山幹事長による「三役懇」が開かれ、党運営の方向性を決定した。07年参院選後は輿石東参院議員会長を代表代行兼任とし、三役懇メンバーに加わった。脱小沢路線を掲げる菅政権で、トロイカ体制は崩壊した。

党の政策や法案対応は原則、省庁に対応した部門会議で議論した上で、毎週火曜夕の「次の内閣」(ネクストキャビネット=NC)閣議で取りまとめる。 現在の主要政策は、2012年に政権から転落した衆院選で掲げたマニフェスト(政権公約)が基礎となっている。

12年マニフェストで民主党は「生活者」「働く者」「納税者」「消費者」のための政党と明記。「分厚い中間層」を取り戻すため、誰もに「居場所」と「出番」のある共生社会を目指すとした。09年の政権交代後に打ち出した「新しい公共」も引き継いだ。

主要政策では、民主党政権で決めた消費税の10 %への引き上げ、農業者戸別所得補償制度、2030年代原発稼働ゼロ方針は堅持。政権交代選挙での公約だった年金制度一元化・最低保障年金創設も掲げ続けている。

安倍政権発足以降は「アベノミクス」で格差が拡大したとして、女性や子どもの貧困対策など格差是正、雇用対策に力を入れている。

15年4月には、安全保障法制に関する党見解を取りまとめた。「専守防衛に徹する観点から、安倍政権が進める集団自衛権の行使は容認しない」とする一方、将来的に行使を容認する可能性は残した。

代表選は、国会議員のほか党員・サポーターらが参加できるケースがある。ポイント数の総計で争い、①各国会議員に2ポイント②地方自治体議員は全国集計し、計141ポイントをドント方式で候補者に配分③党員・サポーター票は都道府県単位で集計し、総支部数に応じ与えられたポイントにドント方式で配分―としている。国政選挙の公認予定者が決まっている場合、公認予定者にも投票資格が与えられる。過半数を獲得した候補がいない場合は上位2人による決選投票になり、国会議員が2ポイント、国政選挙の党公認予定候補者が1ポイントを持つ。

党員・サポーターが参加した代表選は2002、10、12、15年の4回。代表の任期は3年で、これまで代表が任期途中で欠けた場合は両院議員総会で代表を選出し、党員・サポーターの投票は任期満了時に限られていた。しかし党内で要望があり、14年9月に途中で欠けた場合も両院議員総会の承認があれば参加が可能になるよう党規約などを改正。15年1月の代表選で初適用となった。立候補できるのは原則として国会議員のみで、20人以上の国会議員の推薦人が必要。新代表の任期は就任3年目の9月末までとなる。

民主党のグループは細野グループを除いて重複入会が可能で、勉強会的な要素が強い。時流に合わせて軸足を動かす議員が多い。2012年衆院選、13年参院選、14年衆院選を経て国会議員数が約130人となったことで、各グループとも小規模化している。すべて政治資金規正法上の「政治団体」として届けている。( )内が届け出名称。

・前原グループ(凌雲会)

代表経験者の前原誠司氏が率いるグループ。枝野幸男、古川元久、福山哲郎、渡辺周、田嶋要、小川淳也の各氏ら。10年10月から会合を定例化した。15年1月の代表選では、出馬を模索した前原氏にメンバーの支持が集まらず、前原氏の求心力維持が課題となっている。約25人。

・野田グループ(花斉会)

野田佳彦前首相を中心に保守系の中堅、若手議員が集まる。花斉会とは「百花斉放」を略した名称。代表選などで一致結束することが多い。2008年の代表選では野田氏の出馬をめぐって亀裂が生じ、松本剛明、馬淵澄夫の両氏が退会した。武正公一、蓮舫、長浜博行、近藤洋介の各氏ら約10人。

・細野グループ(自誓会)

細野豪志氏を代表に、中堅・若手議員でつくる。原則として他の党内グループとの掛け持ちを禁止し、落選組に財政支援するなど派閥的な色彩が強い。2014年1月に政治団体として東京都選挙管理委員会に登録した。メンバーは黄川田徹、笠浩史、後藤祐一、榛葉賀津也の各氏ら14人。

・赤松グループ(新政治文化フォーラム)*通称「サンクチュアリ」

赤松広隆前衆院副議長を中心に、旧社会党出身者や自治労、情報労連などの労働組合を支持母体とする党内のリベラル系議員20人が集まる。横路孝弘、近藤昭一、輿石東の各氏ら。支持基盤の弱かった海江田万里前代表を支えた。2015年1月の代表選では政策などが近いとしてグループ外の長妻昭氏を支援。決選投票では岡田克也氏に投票し、岡田氏勝利に重要な役割を果たした。岡田新体制では近藤氏が幹事長代理として執行部入りするなど、存在感を示すことに成功した。

・民社協会

自動車総連、ゼンセンなど旧同盟系の連合組織の支援を受ける議員のグループで、党内では保守系に分類される。かつてはグループで代表選に候補者を出したが、近年は自主投票が増えている。選挙に比較的強いベテラン議員が多いのが特徴。川端達夫、高木義明、古本伸一郎、直嶋正行、小林正夫、柳沢光美の各氏ら。約15人。

・大畠グループ(素交会)

大畠章宏氏を中心としたグループ。2011年代表選で鹿野道彦氏を支持したグループが母体で、12年衆院選で鹿野氏が落選後、大畠氏が引き継いだ。政治理念はさまざまで結束は弱く、親睦会、勉強会的な色彩が濃い。篠原孝、生方幸夫、大島敦、松原仁、前田武志、増子輝彦、白真勲の各氏ら。約15人。

・菅グループ(国のかたち研究会)

菅直人元首相を支持するグループ。脱原発を志向し、左派系の議員が多い。江田五月、石橋通宏、荒井聡の各氏ら。約10人。

2014年9月、橋下徹大阪市長率いる「日本維新の会」と、江田憲司氏が代表を務める「結いの党」の合流により衆院42人、参院11人の計53人で結成された。結いの党は、野党再編を志向する江田氏が、渡辺喜美氏とともに創設したみんなの党を割る形で13年12 月に旗揚げした。日本維新内では、合流協議の過程で石原慎太郎氏ら旧太陽の党系メンバーを中心に江田氏に対する反発が強まり、橋下氏と石原氏が14年5月に会談して日本維新の分党を決定。石原氏らは「次世代の党」として独立した経緯がある。

中央集権・官僚主導からの転換を訴え、首相公選制や道州制導入など「憲法改正による統治機構改革」や、「既得権益を打破する徹底した規制改革」を通じた民間の自由競争促進を基本政策に掲げる。安全保障政策をめぐっては、集団的自衛権行使に前向きな旧日本維新と慎重な旧結いの党の不一致が指摘されたが、「自衛権の再定義」により行使を事実上限定的に容認する方針で折り合った。原発については、再生可能エネルギーの普及などを通じて依存を減らし、最終的に「フェードアウト」を目指す立場を取っている。

14年12月の衆院選は、国会議員定数や公務員人件費削減などの「身を切る改革」を公約の柱に位置付けて戦い、公示前に比べ1議席減の41議席を獲得。民主党に次ぐ野党第2党の座を守った。直後の特別国会に、国会議員歳費と衆院議員定数をそれぞれ3割削減し、国会議員に支給される文書通信交通滞在費の使途公開を義務付けるための関連法案を提出。15年1月からは、文書通信費の所属国会議員による使途の自主公開を始めた。

結党時には、橋下氏と江田氏がそろって共同代表に就任した。しかし、衆院選直後に橋下氏が「大阪都構想実現のため統一地方選に集中する」として共同代表を辞任。江田氏が単独の代表となった。橋下氏の右腕とされる松井一郎大阪府知事も幹事長を辞し、松野頼久国会議員団会長が後任に就いた。橋下氏と松井氏は15年5月現在、最高顧問と顧問をそれぞれ担っている。

自民党に代わり得る「政権担当可能な改革勢力の結集」を綱領に明記し、民主党を巻き込んだ野党再編の実現を目指している。ただ、江田氏は15年1月、「党の足元を見つめ直して基盤を強化する」として、5月の住民投票までは再編に向けた動きを封印する考えを表明した。

大阪都構想は、15年5月17日の住民投票で否決された。橋下氏は市長を任期いっぱい務めた後、政界を引退すると表明。江田氏も責任を取り辞任した。

党の旗印である大阪都構想と、「橋本」「江田」の二枚看板を失った党は、5月19日の両院議員総会で、幹事長だった松野氏を新代表に選出。松野氏は柿沢未途政調会長を幹事長に据えた。松野氏は野党再編に意欲を示しつつも、当面は党の再生を優先させる考えを表明。安倍政権とも「是々非々」で対応していく考えを示した。

届け出上の党本部を大阪に置く一方、東京にも本部を設けている。 大阪本部 大阪市中央区島之内1―17―16 三栄長堀ビル。06(4963)8800 東京本部 東京都千代田区永田町2―9―6 十全ビル101。03(3595)7801

創価学会を支持母体として1961年11月に発足した公明政治連盟が前身。64年11月、参院議員15人と地方議員で公明党を結成した。67年衆院選で25議席を獲得して衆院に進出し、55年体制下で保守でも革新でもない「中道政治」を目指した。

93年に細川連立政権の一翼として初めて政権に参加。羽田政権崩壊後は「公明」を結成した一部の参院議員と地方議員を除き、新進党結党に加わった。新進党解党後、旧公明党系衆院議員は新党平和を結成、98年11月に新党平和と公明が合流し、新「公明党」が誕生した。

99年10月に自民、自由両党の連立政権に参加。2003年11月に自民党と保守新党が合併し、自民党と公明党の自公連立時代に入った。しかし09年8月の衆院選で、太田昭宏代表ら小選挙区に立候補した8人全員が落選し野党に転落した。

12年衆院選で自民党とともに政権を奪還。14年衆院選では、小選挙区比例代表並立制で初の衆院選が行われた96年以降、過去最多の35議席を獲得した。

12年12月発足の第2次安倍内閣で、集団的自衛権行使について断固反対を主張していたが、自民党との激論の末、受け入れた。行使を容認した閣議決定が行われた14年7月1日、山口那津男代表は記者会見で「平和主義という憲法の柱を堅持し、憲法9条の下で許される自衛の措置の限界を示した。専守防衛は全く変わらず今後も貫かれる。従来の憲法解釈との論理的整合性、法的安定性を確保した」と説明した。ただ支持者からは不満も少なくなかった。

結党50年を迎えた14年の全国大会で山口代表は「公明党は草創期以来、生命、生活、生存の人間主義を政治理念とする中道主義を貫いた」と強調。「時代の要請に柔軟に対応し、調和のとれた合意形成の軸となる」と宣言した。

党の最高議決機関は通例2年に1回開かれる全国大会。代表は選挙で選出され、任期は2年。山口代表は09年9月、衆院選敗北の責任を取って辞任した太田前代表の任期を引き継いで就任し、10年、12年、14年の代表選で再任された。代表は幹事長、政務調査会長、中央幹事会会長らを指名するほか、必要と認めるときは代表代行、副代表を指名する。大会から次の大会までの議決機関は中央幹事会。最高執行機関は代表、代表代行、副代表、幹事長、政務調査会長らで構成する常任役員会で、毎週木曜日の午前中に常任役員会、中央幹事会を開催している。

党本部は東京都新宿区南元町17。03(3353)0111 機関紙は公明新聞(日刊)約80万部。党員数は約41万人(14年)

1922年7月、非合法政党として創立。終戦後の45年12月、第4回党大会で再建した。2000年11月の第22回党大会で規約を全面改定し、理念として掲げていた「労働者階級の前衛政党」を削除、有事の際の「自衛隊活用容認論」を盛り込んだ大会決議を採択した。「21世紀の早い時期に民主連合政府を樹立する」との方針も打ち出し「現実・柔軟路線」への転換を印象づけた。

07年7月、党内に絶対的な権力を確立してきた宮本顕治元議長が死去した。1958年に書記長就任以来、旧ソ連、中国両共産党と一線を画す「自主独立路線」を明確化させ、半世紀にわたって指導的地位にあった宮本氏の死は一つの時代の区切りを象徴した。

09年8月の衆院選は、全小選挙区に候補者を擁立することは避け、民主党中心の新政権が誕生した場合は政策ごとに是々非々で対応する「建設的野党」路線を表明したが、新政権の「対米従属」などを理由に対決姿勢に回帰。国政選挙の獲得議席は12年12月の衆院選まで後退が続いた。

その後、「第三極」勢力の失速などを背景に政権批判票を取り込み、13年7月の参院選は改選3議席から8議席へ、14年12月の衆院選は8議席から21議席へ躍進した。20議席以上の獲得は00年以来で、沖縄1区では96年以来となる小選挙区勝利も果たした。「ゆるキャラ」を活用した広報戦略を展開するなど、「ソフト化」を印象づける取り組みも話題を呼んだ。

最高機関は党大会で、2〜3年に1回開かれる。規約では、中央委員会総会を1年に2回以上開くことが義務付けられている。14年1月の第26回大会で、約13年にわたり志位和夫委員長を支えた市田忠義氏が書記局長を退任し、山下芳生氏に交代した。15年1月の中央委総会では、次期国政選挙で「比例代表で850万票、得票率15%以上」の獲得を目指すとする新たな目標を決めた。

機関紙「しんぶん赤旗」の発行部数と党員数は、党大会ごとに公表される。26回大会時点での発行部数は約124万部、党員約30万5千人。党財政を支える「赤旗」の部数減や党員の高齢化などが課題となっている。 党本部は東京都渋谷区千駄ケ谷4―26―7。03(3403)6111

日本維新の会の分党に伴い、共同代表だった石原慎太郎元東京都知事を中心に2014年9月に結党大会を開いた。結党時のメンバーは平沼赳夫元経済産業相ら「たちあがれ日本」のベテラン議員と、山田宏元杉並区長や中田宏元横浜市長など「改革派」の衆参計23人。党首は平沼氏で、石原氏は最高顧問に就いた。「自立」「新保守」「次世代」の理念を掲げ、自主憲法の制定が党是。しかし、知名度不足もあり同年12月の衆院選では2議席しか獲得できず惨敗した。所属国会議員は衆院2人と参院6人の計8人にとどまる。現在は、新保守などの基本路線を堅持する一方で改革志向を色濃く打ち出すなど、みんなの党出身の松沢成文幹事長の下で路線を微修正している。 党本部は東京都千代田区永田町1―11―28 クリムゾン永田町ビル6階。03(3595)3555

1955年10月、左右両社会党が統一し社会党を結成。労働者勢力を糾合する「革新政党」として宮沢政権まで野党第1党のポジションにあり、自民党政権と対峙(たいじ)してきた。93年8月発足の細川連立政権に与党第1党として参画し、羽田政権では野党に転じたが、94年6月、自民党、新党さきがけとともに村山富市委員長を首相とする自社さ連立政権を発足させた。この時、「非武装中立」から「自衛隊合憲」に歴史的転換をした。96年1月、村山内閣総辞職後、党名を社会民主党に変更、土井たか子氏が党首に就いたが、多くの議員が民主党結成に加わり分裂。多くの労組も民主党支持に回り、10月の衆院選で惨敗し勢力が激減した。

野党に転じた98年以降、「市民勢力との連携」を掲げ、2000年6月の衆院選は議席を増やし一時、党勢を回復させたが、北朝鮮による拉致事件、辻元清美衆院議員の秘書給与詐取事件でダメージを受け、03年11月の衆院選で再度惨敗した。引責辞任した土井氏の後任の福島瑞穂党首は小泉政権に対抗する形で護憲路線を強化。06年2月の第10回党大会で「社会民主党宣言」を採択。「憲法の枠内」とした自衛隊を「明らかに違憲状態」として改編・解消を提唱、日米安保条約の平和友好条約への転換、「北東アジア非核化構想」も打ち出し、かつての非武装中立路線に事実上回帰した。

09年9月、民主党、国民新党との連立政権に参加したが、米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)移設問題をめぐって「県外・国外移設」を強く主張。10年5月の日米共同声明を受けた政府方針への署名を拒否した消費者行政担当相の福島氏は鳩山由紀夫首相から罷免され、連立から離脱した。その後辻元氏が離党して民主党入りした。

任期満了に伴う12年の代表選は反福島派が候補者を擁立できず、無投票で福島氏の5選となった。ただ、国政選挙の連敗で党勢衰退にブレーキはかからず、新陳代謝も進まなかったため、14年の代表選には地方の不満を代弁する形で東京都豊島区議の石川大我氏が出馬。吉田忠智政審会長も出馬し、1996年に旧社会党から、社民党に党名変更して初めての選挙戦となった、自治労出身で国会議員である吉田氏が大差をつけて勝利した。吉田氏は石川氏ら地方議員や有識者もメンバーとした党改革推進本部を新設するなど党再建に注力したが、2014年の衆院選では現有2議席をかろうじて維持するにとどまった。16年の参院選では吉田氏と副党首の福島氏が改選を迎える。党員の減少や高齢化の中、党勢回復の打開策は見いだせていないのが実情だ。

党本部は東京都千代田区永田町2―4―3。03(3580)1171 機関紙は「社会新報」(週間)6万部(15年1月末)。党員数は約1万7千人(14年10月末)

消費税増税法案の衆院採決で反対し、民主党を除名された小沢一郎氏と支持グループの計49 人が2012年7月に結成した「国民の生活が第一」が前身。同12月の衆院選を前に、嘉田由紀子滋賀県知事(当時)が脱原発を掲げて結党した「日本未来の党」に合流した。しかし小沢氏と嘉田氏は党運営をめぐって対立、衆院選後に結党からわずか1カ月で分党した。小沢系議員が旧日本未来を存続させる形で、党名を「生活の党」に変更。13年1月の結党大会で、小沢氏の代表就任が決まった。

基本政策として、消費税増税法を廃止し増税を凍結、原発の再稼働・新設は認めないことなどを掲げた。14年12月の衆院選前には、小沢氏の側近で幹事長の鈴木克昌、国対委員長の小宮山泰子の両氏が離党、民主党に復党した。衆院選では議席を減らし、所属国会議員は衆参両院で4人となり、政党要件を失った。同月、無所属の山本太郎氏が入党、政党要件を再び満たし、政党名を「生活の党と山本太郎となかまたち」に変更した。15年1月、小沢、山本両氏の共同代表制となることを発表した。

党本部は東京都千代田区永田町2―12―8。03(5501)2200

2014年11月解党のみんなの党に所属していた無所属の松田公太氏ら参院議員4人と、次世代の党に離党届を提出していたアントニオ猪木参院議員の計5人が15年1月1日付で結成した。松田氏が代表と幹事長を兼任し、山田太郎氏が政調会長。猪木氏は最高顧問となった。他は井上義行氏が国対委員長、山口和之氏が広報委員長。15年1月20日には「日本初の、政策を国民と共に決定する政党である」と明記した党の綱領を発表した。党員は会員と呼ばれる。

「直接民主型政治」の実現を掲げたのが最大の特徴。国論を二分するような政策や、法案の賛否については、会員のインターネット投票を行い、所属議員は賛否の比率に応じた「割合投票」を行う。年に3〜4本を想定しており、仮に会員投票の結果が賛成60%、反対40%なら、5人の参院議員は国会で賛成に3票、反対に2票を投じる。その理由を「原発事故など政権公約で想定していない問題が生じた時に、国会議員だけで対応を決めていいのか」と説明している。

党員投票を行わない法案などの賛否に関しては党議拘束を設けないため、所属議員の賛否が割れることも頻発する。政策面ではみんなの党の政策を多く引き継いだ。小さな政府、自由経済、規制改革の実現を目指している。

3月17日に開催した初の党大会は東京・新宿駅東口の街頭で行った。初の会員投票は「日本を元気にする会は党名を変えるべきか」をテーマに実施し、党名変更賛成が48・2%、変更反対が51 ・8%だった。変更賛成が上回れば、15年通常国会閉会後に党名変更に踏み切る姿勢を見せていた。

党本部は東京都北区上十条2―25―14。

政党としての電話は登録されていない。

2010年4月、自民党を離党した舛添要一前厚生労働相を中心に参院議員6人で結成した。民主党を離党した渡辺秀央氏や無所属の荒井広幸氏らが08年に設立した改革クラブに舛添氏らが移籍した上で、名称を変更した。10 年7月の参院選では比例代表1議席しか確保できず、所属国会議員は代表の舛添、幹事長の荒井両氏となった。比例の得票率で政党助成法の政党要件は満たしている。14年1月、舛添氏が東京都知事選出馬にともない離党したため、荒井氏1人となった。同年の衆院選で比例東京ブロックに4人の新人候補を擁立したが、得票率は0・29%にとどまり幸福実現党を下回った。

党本部は東京都港区赤坂2―8―15 オリエントニュー赤坂202。03(6277)

第4章 法律の成立過程 (4)

国会に提出される法案は、各省庁が立案した内閣提出法案と議員立法に大別される。成立するのは圧倒的に内閣提出法案が多い。議員立法には、公選法改正案など議員の身分に関する法案のほか、超党派でつくる議連で起草される法案(カジノ法案など)、政党が自らの政策をアピールする法案などがある。

1 内閣提出法案

(1)作成

内閣提出法案は、担当各省庁の主幹担当課で作成する。①政府の政策決定②行政執行上の必要性が生じた③法解釈の明確化④審議会の答申―などが法案化の動機として挙げられる。閣議決定を経て国会に提出する。

(2)内閣法制局 法案作成段階から、緊密に連絡を取り合うのが内閣法制局だ。①憲法や他の法律との整合性、合法性②立法内容の社会的、法的妥当性③立法の意図が明確か④語句、用語の誤り―などに詳細な検討を加える。

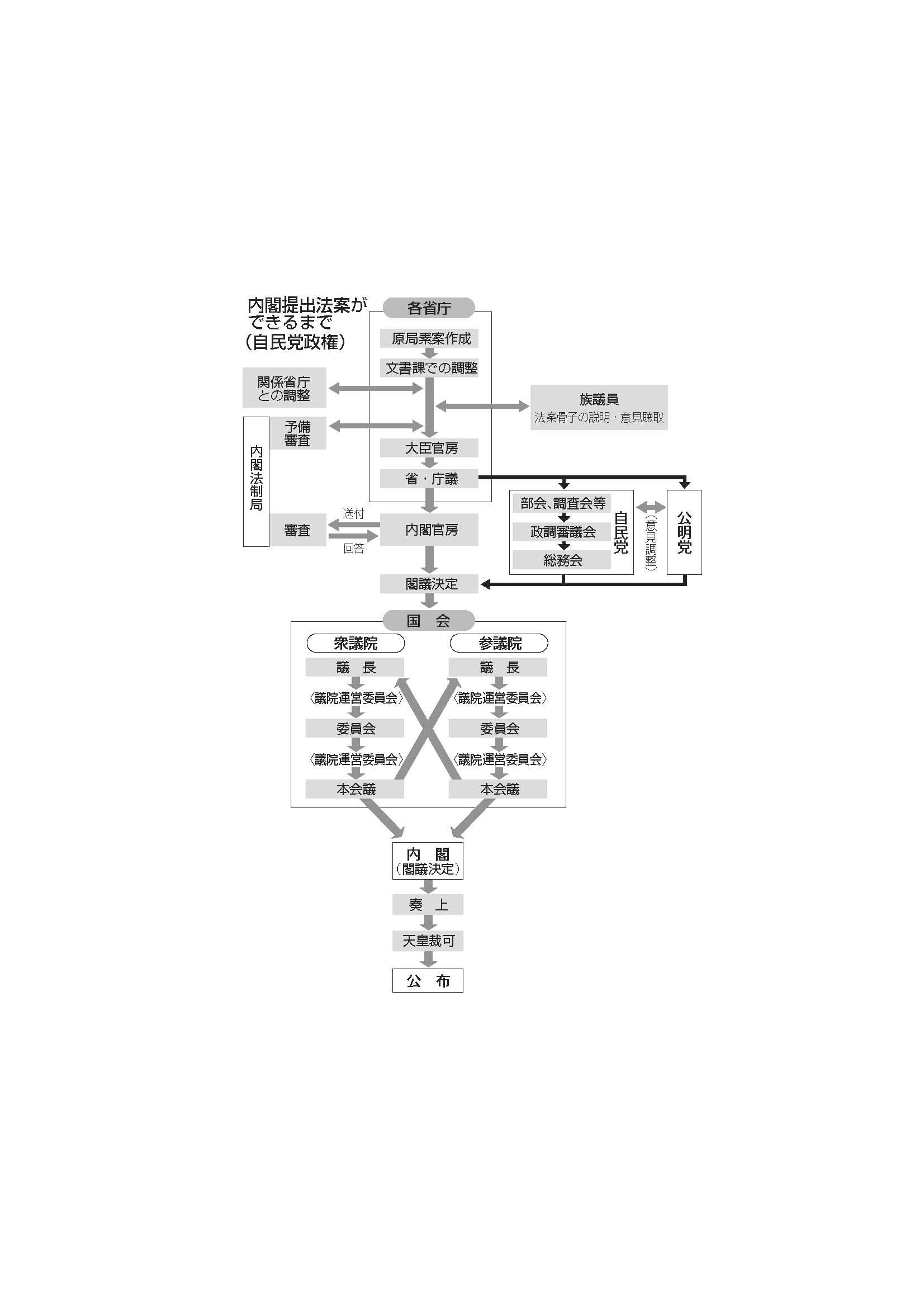

(3)自民党政権の法案決定過程 自民党政権は「事前審査」により、党側が政府提出法案に対する事実上の拒否権を握る。根拠となるのは1962年2月に赤城宗徳自民党総務会長が「各法案提出の場合は閣議決定に先立って自民党総務会に連絡をすることを願う」と官房長官に要望した文書。閣議決定前に与党の審査、了承を得る段取りが盛り込まれた。各省庁は法案の骨子が出来上がると、与党でその分野に詳しい関係議員(かつては族議員とも呼ばれた)に説明し、意見を聴取する。法案作成後は自民党の部会、政策審議会、総務会の了承を得る。公明党でもほぼ同様の手続きがある。最終的に与党政策責任者会議での了承を経て、閣議決定に至る。

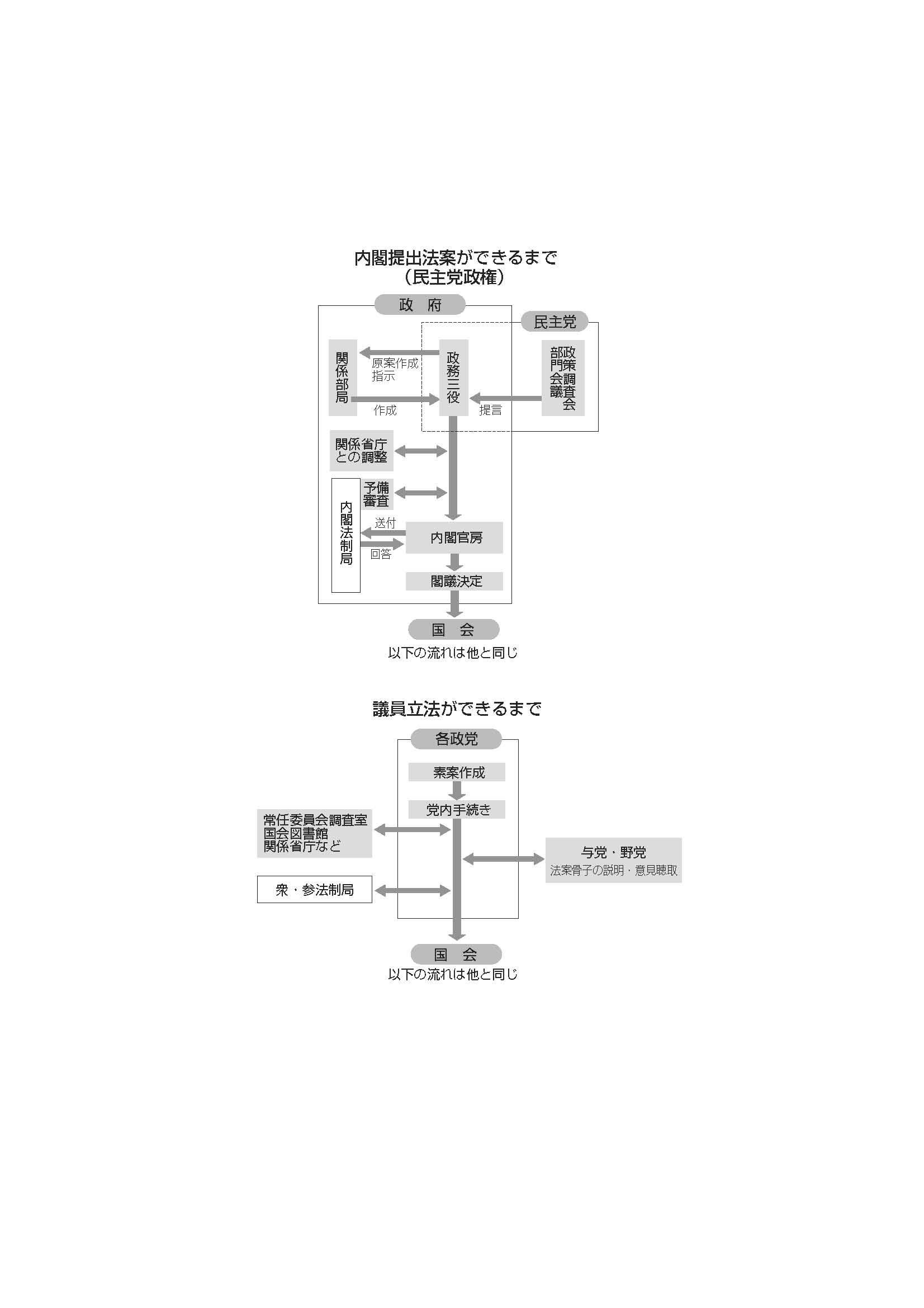

一方、2009年からの民主党政権では「政治主導」の考え方に基づき、閣僚ら政務三役(大臣、副大臣、政務官)が法案の起草段階から主導するとした。政策決定の内閣への一元化を掲げたことから当初、議員は担当の副大臣が主催する「政策会議」で意見を述べることしかできなかった。しかし、政策に関与できないことに議員から不満が相次ぎ、菅政権になって政策調査会が復活。総務や国土交通など政策分野ごとに「部門会議」が発足した。座長には各委員会の筆頭理事が就任、関係する副大臣も共同座長として会議に参加し、政府と党が一体となって議論する仕組みとなった。

(1)提出理由 議員立法は、以下のケースで検討される。

①国民の祝日など、国民生活に直結するもの

②地域振興

③災害対策

④議員や政党に関係する業界や団体の意向を反映するもの

⑤行政庁の所管の整理

⑥国会や議員の身分に関する法律の改廃

⑦政党がその政策をアピールするためのもの

⑧議員個人の問題意識

⑨内閣提出法案としてはなじまないもの

(2)法案作成 議員や政党は、各常任委員会にある調査室(各省庁からの出向者が多い)、国会図書館、または関係省庁の協力を得ながら、法案の原案を作成する。議員が作成するのは骨子や概要までで、衆参両院の法制局が法文化するケースも少なくない。

(3)各党内での手続き 法案は、各党内で定められた手続きを踏む。了承を得られれば国会に提出される。

(4)提出要件 法案提出先はその提出者が所属する院となる。衆院議員なら衆院、参院議員であれば参院となり、提出先を選ぶことはできない。 一般法案の場合、衆院は、提出者(1人以上)に20人以上の衆院議員、参院は提出者(1人以上)に10人以上の参院議員の賛同者が必要。予算を伴う法案になると賛同者が衆院では50人、参院では20人必要となる。

(1)付託 閣法、議員立法ともに、提出先となった院では、議長が委員会に付託することとなっている。提出先ではない院には「予備送付」する。ただし、野党が対決法案と位置付けるなどの重要法案は本会議で趣旨説明を行った後、委員会に付託することが多い。

(2)委員会審議 内閣提出法案は、担当省庁の閣僚や副大臣らが答弁に立つ。議員立法は趣旨説明も含めて議員が行い、議員同士の討論が展開される。野党側が提出した内閣提出法案への対案に、与党議員が問題点などを追及するという予算委員会などとは全く逆の光景もみられる

。(3)本会議 衆院は火、木、金、参院は月、水、金が定例日。付託された委員会の委員長が質疑の概要や委員会の採決結果などを報告。討論ののち、採決が行われる。予算案など本会議開催日に委員会採決が行われる場合、本会議直前に緊急上程されるケースもある。

(1)閣議決定 法律は、国会で議決があった時に成立するが、効力は公布によってはじめて生じる。成立した法は、内閣に送付され、閣議決定される。担当閣僚と首相が連署する。

(2)裁可・公布 内閣は天皇に奏上し、裁可を受ける。天皇は国事行為として、法律を公布する。官報には、奏上から30日以内に掲載される。

第5章 省庁 (3)

(1)日米関係 2012年12月に就任した安倍晋三首相は、民主党政権時代に「揺らいだ」と批判してきた日米関係の立て直しに着手。近年、米国の力の低下が指摘されているが、北朝鮮による核・ミサイル開発や中国による軍備拡張など、東アジアをめぐる安全保障環境を踏まえると、日米安保条約を基盤とした日米同盟が日本外交の基軸であることは間違いない。

安倍首相は13年2月、ワシントンのホワイトハウスでオバマ米大統領と初の首脳会談に臨んだ。首相は会談後の記者会見で「日米同盟の信頼、強い絆は完全に復活した」と強調した。民主党政権時代に迷走した米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)移設問題では、普天間飛行場は返還し、基地機能の一部を同県名護市辺野古に移設するとの日米合意に沿って作業を早期に進めることや、北朝鮮問題に断固として対処する方針で一致した。環太平洋連携協定(TPP)交渉については米国が強く主張する関税撤廃に例外があり得ることを確認した。これを踏まえ首相は3月、TPP交渉への参加を正式表明した。

10月には東京都内で外務・防衛担当閣僚による安全保障協議委員会(2プラス2)を開き、自衛隊と米軍の役割を定めた防衛協力指針(ガイドライン)を再改定することで一致した。14年10月に中間報告を決定し、安倍政権が閣議決定した集団的自衛権の行使容認を踏まえた協力を新指針に「適切に反映」させると明記。自衛隊の対米支援では地理的制約を外し、活動範囲や任務を飛躍的に拡大させる方針も打ち出した。日米両政府は14年末までに改定の完了を目指したが、15年春に先送り。日米両政府は4月27日、ニューヨークで2プラス2を開き、新たなガイドラインを決定。自衛隊と米軍の協力を地球規模に広げ、平時から有事まで「切れ目のない」連携を打ち出した。

オバマ氏は14 年4月、米大統領として18年ぶりに国賓待遇で来日した。安倍首相との首脳会談では、中国が領有権を主張する沖縄県・尖閣諸島に関し、日米安保条約に基づく米側の防衛義務を会談に伴う成果文書に明記した。安倍首相は15年4月28日、オバマ氏とワシントンで会談。ガイドライン再改定を踏まえ、国際秩序の構築に向け日米同盟を強化することで一致した。TPP交渉の早期妥結を日米が主導する方針も確認した。安倍首相は日本の首相としての9年ぶりの公式訪問。翌29日には、同じく日本の首相として初めて、米連邦議会の上下両院合同会議で演説した。

(2)日中関係

東アジアの安定に向け、中国とどう向き合うかは日本外交にとって最重要課題の一つだ。中国は近年、海洋権益の確保を狙い、南シナ海と東シナ海で軍事的プレゼンスを強めている。東シナ海では沖縄県・尖閣諸島の領有権を主65 省 庁張。2012年9月の野田内閣による尖閣国有化以降、公船による尖閣周辺の日本領海への侵犯を繰り返しており、緊張状態が続いている。偶発的衝突の回避に向けた取り組みが急務となる中、中国が14年11月、北京でアジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議を主催したのに合わせ、安倍首相と中国の習近平国家主席は、関係改善に向けて会談した。会談以降、安全保障について意見交換する「日中安保対話」をはじめ、さまざまなレベルでの対話や協議が開かれるようになった。15年3月にはソウルで3年ぶりとなる日中韓外相会談が開催され、岸田文雄外相と王毅外相による日中外相会談も開かれた。4月22日には、インドネシアで開催された国際会議に合わせて安倍首相と習国家主席が会談。関係改善に向け、戦略的互恵関係を推進することで一致した。本格的な緊張緩和に向かうかどうかが注目される。中国は、南シナ海の南沙(英語名スプラトリー)諸島で岩礁埋め立てを進めており、周辺国との緊張が高まっている。

【尖閣情勢】

日本は1895年、無人島だった尖閣諸島を領土に編入し、第2次大戦後の米国統治を経て、実行支配を確立した。1968年に周辺での豊富な石油資源の埋蔵が学術調査で明らかになった後、中国が領有権を主張し始めた。中国は92年には国内法で尖閣諸島を「自国の領土」と明記。小泉内閣時代の2004年3月、中国人活動家7人が上陸したが、強制送還された。 12年9月の尖閣国有化に中国は激しく反発し、中国全土で反日デモが激化。緊迫感が増す中、東シナ海の公海上で13年1月、中国海軍フリゲート艦が海上自衛隊の護衛艦に射撃管制用レーダーを照射し、日本は厳重抗議した。

安倍首相は14年4月、オバマ米大統領との会談で尖閣諸島について日米安保条約に基づく米側の防衛義務があることを確認した。一方、5月、東シナ海の公海上空で自衛隊機が中国軍戦闘機の異常接近を受けた。中国の戦闘機が自衛隊機にこうした行動を起こしたのは初めてで、日本側に衝撃を与えた。6月にも同様の異常接近が発生した。

日中両政府は9月に双方の関係当局が東シナ海での危機管理や協力の在り方について話し合う「日中高級事務レベル海洋協議」を中国・青島市で開催。対話を継続する方針で一致した。11月の日中首脳会談では、防衛当局間の「海上連絡メカニズム」の早期運用開始に向け、実務者協議を進める方針を確認した。両政府は首脳会談に先立ち、尖閣情勢をめぐる見解の相違を認め、対話と協議を通じて不測の事態を避けることで一致したとの文書をまとめた。

【歴史認識】

安倍首相は13年12月、靖国神社を参拝した。現職の首相としては、06年に当時の小泉純一郎首相が参拝して以来7年ぶりだった。首相の参拝を求める保守層に配慮したとみられる。中国は東京裁判のA級戦犯が合祀されている靖国への首相や閣僚の参拝に反対しており、強く反発した。 尖閣情勢とともに、靖国神社参拝をはじめとする歴史認識の問題は両国間の最大の懸案となっている。14年11 月の首脳会談に先立ち両政府で合意した文書では、歴史認識に関し「両国関係に影響する政治的困難を克服することで若干の認識の一致をみた」と表現した。中国側は首相が靖国参拝をしないとの確約を求めたが、文書には盛り込まれなかった。

安倍首相が15年夏に発表する戦後70年談話についても、戦後50年の村山富市首相談話が明記し、戦後60年の小泉純一郎首相談話も引き継いだ「植民地支配と侵略への反省」をどこまで継承するかが課題となっており、内容によっては中国側の反発も予想される.

(3)日韓・日朝関係

韓国も日本外交における「最も重要な隣国」(外務省)だ。だが、2013〜14年に日中韓首脳会談は実施されず、日韓首脳が年に1回相互に訪問する「日韓シャトル外交」も12〜14年には行われなかった。日韓両国の対立が続いている。

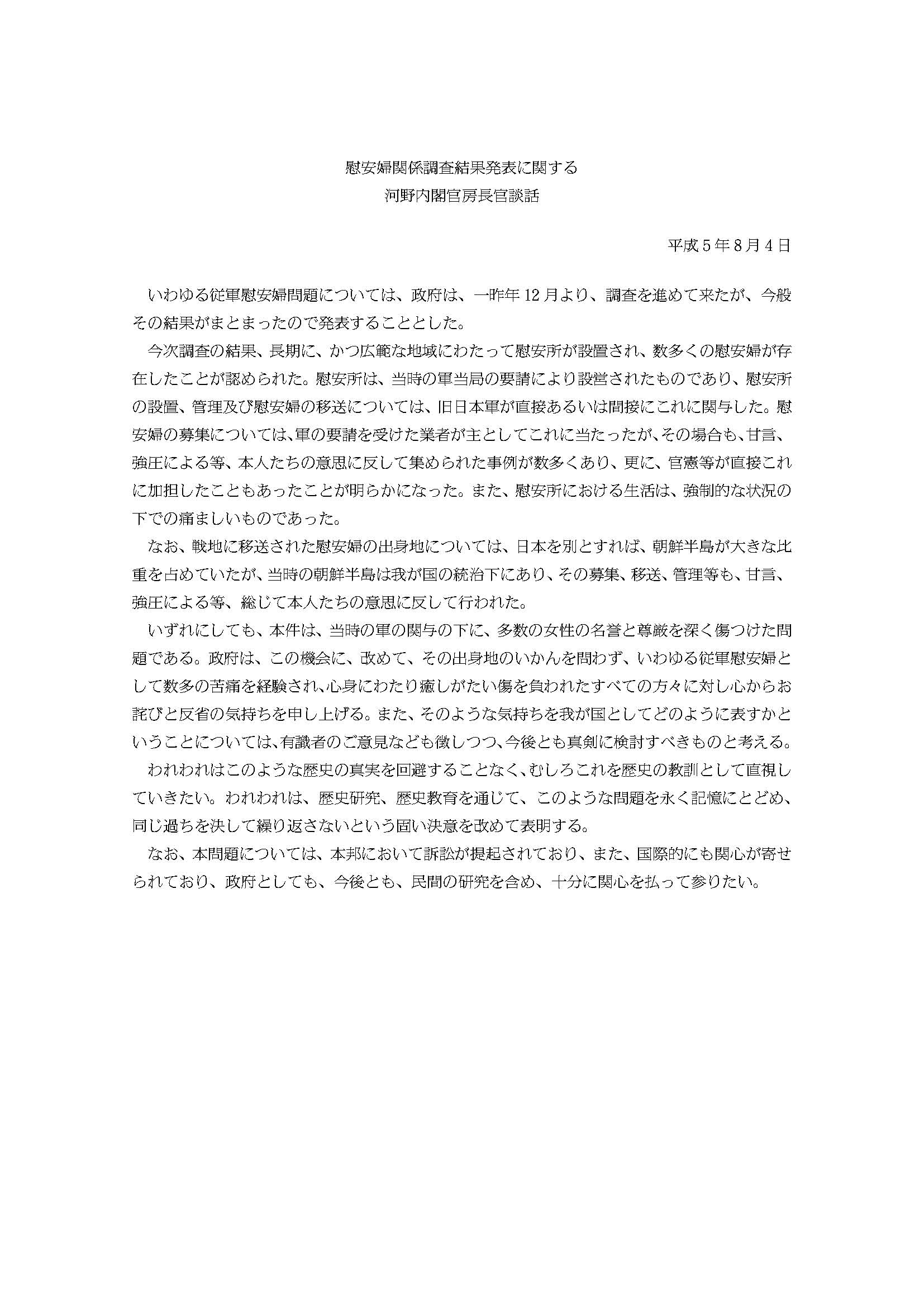

従軍慰安婦問題をめぐる旧日本軍の強制性を認めた1993年の河野洋平官房長官談話について、作成にかかわった石原信雄元官房副長官は2014年2月、元慰安婦の証言を基に作成し、裏付け調査は行わなかったと証言した。政府は、談話作成過程の検証チームを設置する考えを表明し、韓国の反発を招いた。

日本政府は2014年6月、河野談話の検証結果を国会に報告。「談話の信頼性を傷つけるものではない」(岸田外相)と説明したが、韓国政府は理解を示さなかった。

10月には、ソウル中央地検が朴槿恵韓国大統領の名誉を毀損する記事をウェブサイトに掲載したとして加藤達也・産経新聞前ソウル支局長を在宅起訴し、対立が拡大した。

安倍晋三首相と中国の習国家主席が11月、アジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議に合わせて北京で会談したこともあり、この日の夕食会で朴大統領が安倍首相と言葉を交わした。その後、朴大統領はミャンマーで開かれた東南アジア諸国連合(ASEAN)プラス3首脳会議で、12年を最後に開かれていない日中韓首脳会談開催を提案。韓国側は、首脳会談の環境整備のため3カ国外相会談の年内開催に向けて調整したが、今度は中国側が難色を示した(実現したのは15年3月)。慰安婦問題では、14年12月に斎木昭隆外務事務次官がソウルを訪問し、韓国の趙太庸外務第1次官と協議したが、進展しなかった。

対北朝鮮関係では、日本人拉致問題の再調査について2014年5月に日本と北朝鮮が合意し、7月から金正恩第1書記直轄とされる特別調査委員会が再調査を実施している。北朝鮮の核をめぐる6カ国協議は08年12月に首席代表会合が開かれたが、北朝鮮の核実験を受けて長期中断が続いている。(詳細は拉致問題の特集を参照)

(4)日ロ関係

日ロ関係が改善すれば日本と極東地域の平和と安定が進み、日本海側地域とロシア沿海州を中核とした新たな経済圏が育まれる可能性がある。しかし日ロ平和条約の締結には北方領土問題の解決が不可欠だ。歴代内閣が北方領土返還を求める一方、ロシアは実効支配を進めてきた。

2012年12月にスタートした第2次安倍政権では、安倍首相がプーチン・ロシア大統領と会談を重ねており、首脳同士の信頼関係醸成で打開の糸口を探っている。しかし、ロシアによるクリミア編入を受けたウクライナ情勢の緊迫化で、容易に協議進展を見通せる状況ではない。

【対ロ制裁】

日ロ両政府は13年11月2日、初の外務・防衛閣僚協議(2プラス2)を東京都内で開き、海上自衛隊とロシア海軍の間でのテロや海賊対処の共同訓練実施など安全保障分野の協力拡充で合意した。安倍首相は14年2月8日、ロシアでのソチ冬季五輪開会式に出席し、プーチン大統領と会談。プーチン氏の同年秋の来日や、北方領土問題を早期に解決し、平和条約締結交渉を加速することなどで合意した。

しかし、ロシアがウクライナからの独立を宣言したクリミアを国家承認したため、日本政府は3月18日、渡航の際の査証(ビザ)発給緩和に向けた協議停止などの対ロ制裁を発表。ロシアは同日、クリミア編入を発表した。

日本政府は4月17日、同月下旬に予定していた岸田文雄外相の訪ロ延期を発表。4月29日、7月28日には対ロ追加制裁を相次いで発表した。これに対し、ロシアは8月5日、同月末に予定していた日ロ外務次官級協議の延期を公表した。

森喜朗元首相は9月11日、モスクワでプーチン大統領と会談し、安倍首相からの親書を手渡した。プーチン、安倍両氏とも対話継続に意欲を表明した。ただ日本政府は24日、ロシア金融機関の日本での証券発行制限を柱とする追加制裁を明らかにした。

【首脳会談】

安倍首相とプーチン大統領は14年、それぞれの誕生日の9月21日と10月7日に相次ぎ電話会談し、個人的な信頼関係の維持に努めた。同月17日には、イタリア・ミラノでのアジア欧州会議(ASEM)首脳会議の場で首脳会談を開催し、11月の中国・北京でのAPEC首脳会議に合わせて首脳会談を行うことでも合意した。

11月9日に北京で会談した両首脳は、15年に大統領来日を目指すことで合意。北方領土問題を含む平和条約締結交渉については、日ロ首脳会談の声明に基づき、双方が受け入れ可能な解決策に向け議論を進める方針を確認した。岸田外相の訪ロは引き続き検討することとした。15年2月12日、杉山晋輔外務審議官とモルグロフ外務次官が、14年8月から延期となっていた日ロ次官級協議をモスクワで開催し、平和条約締結交渉などについて意見交換した。

(5)対国連関係

国連安全保障理事会の常任理事国入り問題は、2005年3月にアナン事務総長が国連改革に関する勧告を発表したことを受けて機運が高まった。安保理は国連創設の1945年に常任理事国5カ国、非常任理事国6カ国の計11カ国でスタートし、63年に非常任理事国だけを4カ国増やす憲章改正が行われて以来、15カ国が定着している。

日本とドイツ、インド、ブラジルの4カ国グループ(G4)は2005年、常任理事国を6カ国、非常任理事国を4カ国増やし、計25カ国とする枠組み決議案を国連総会に68省 庁提出したが、廃案となった。

G4は14年9月、ニューヨークで外相会合を開催し、国連創設70周年の15年に向け、結束して安保理改革に取り組む方針で一致した。アフリカを含む発展途上国の常任理事国入りに理解を示した。G4は15年5月、05年に廃案となった案を微修正した案を国連に提出した。非常任理事国を「14または15カ国」とし、アフリカの拡大幅を「1または2カ国」とした。

(6)人事の出稿基準

【本省】参事官以上の幹部。課長は、大臣官房=総務、人事、会計各課▽外務報道官、組織=報道課▽総合外交政策局=総務課▽アジア大洋州局=北東アジア、中国・モンゴル1、中国・モンゴル2各課▽北米局=北米1、北米2、日米安全保障条約各課▽欧州局=ロシア課▽経済局=国際貿易、経済連携両課▽国際協力局=政策課▽国際法局=国際法、条約両課―を出稿。

【在外】大使、公使、総領事を出稿。米国、英国、フランス、ロシア、中国、ドイツ、韓国、国連の各大使についてだけ「政府は○○に▽▽氏の起用を内定した(固めた)」などの前打ちができる。それ以外の大使は、過去の大使人事取材の激化、相手国のアグレマン(事前の同意)などの関係から、外務省側との申し合わせで正式発表までは出稿しないことになっている。

*略歴、顔写真が必要なのは本省が部局長以上、在外は大使と特命全権公使。

*大使などの「免」(退職を伴わない場合)と「帰朝」(帰国)は出稿しない。

(1)沿革

1950年に勃発した朝鮮戦争への米軍投入による日本の治安悪化を懸念したマッカーサー米元帥の指示で同年、警察予備隊が発足した。52年には警察予備隊と海上保安庁の海上警備隊が統合され、新設された保安隊と警備隊を保安庁が管理した。保安隊は陸上自衛隊、警備隊は海上自衛隊の前身となった。

保安庁の任務は「わが国の平和と秩序を維持するため、特別の必要がある場合において行動する部隊の管理および海上警備救難の事務」とされ、防衛組織と位置付けられていなかった。だが、米ソ冷戦が激化する中、53年に朝鮮戦争の休戦協定が結ばれ、日本に駐留する米軍が終戦当時の約100万人から4分の1に削減されたことを受け、米国が日本に再軍備を要求。吉田茂首相は戦力不保持を規定する憲法9条を根拠に抵抗したが最終的に受け入れ、54年に自衛隊と防衛庁が設置された。

防衛庁は総理府(現内閣府)の外局として設置されたため、独自に法律制定や予算要求ができなかった。90年代以降、国連平和維持活動(PKO)への参加や災害活動への取り組みなどを通じ、自衛隊の役割を強化する観点から、自民党を中心に「省」昇格を求める声が強まった。第1次安倍内閣時の2006年12月に改正防衛庁設置法が成立。07年1月に防衛省が発足した。

(2)防衛省改革

守屋武昌元防衛事務次官の汚職事件や海上自衛隊の給油量訂正問題、航海日誌誤破棄問題などの不祥事を踏まえ、08年7月に政府の有識者会議が福田康夫首相に報告書を提出した。防衛省を指揮する大臣の補佐体制強化のため、内部部局(背広組=文官)と幕僚監部(制服組=自衛官)の混合化を打ち出した。具体的には①内局幹部が兼ねる防衛参事官制度の廃止と大臣補佐官の設置②背広組と制服組の幹部でつくる防衛会議について法的位置付けを付与③内局の運用企画局を廃止し部隊運用を統合幕僚監部に一元化④防衛力整備部門の一元化―などが示された。報告書を踏まえた防衛省設置法改正案が2009年5月に成立し、8月から防衛参事官制度の廃止や防衛会議の新設、大臣補佐官の新設などが進められた。

政権交代により9月に発足した民主党の鳩山政権は、新たな省改革の検討を開始。内部部局と幕僚監部の混合化や運用部門、防衛整備力部門の一元化については、さらに検討を進めることになった。12年12 月の自民、公明両党による政権奪還で発足した第2次安倍政権は、省改革加速のため13年2月に防衛副大臣を委員長とする省改革検討委員会を設置。8月に改革の方向性をまとめた。文官と自衛官の垣根をなくすため、内局と幕僚監部にそれぞれ自衛官と文官を定員として配置するほか、陸海空各自衛隊が個別に行っていた防衛力整備を全体で実施することが盛り込まれた。部隊運用の統合幕僚監部への一元化も、あらためて明記された。

これらの内容を踏まえ政府は15年3月、「防衛装備庁」(仮称)の新設、文官が自衛官より優位に立つと解釈される「文官統制」規定の廃止などを含めた防衛省設置法改正案を閣議決定し、国会に提出した。

(3)防衛計画の大綱

日本の安全保障の基本方針や日本を取り巻く安保環境などに基づき、自衛隊の体制や主要装備品の整備目標といった防衛力整備の基本方針を示したもの。1976年、95年、2004年、10年に閣議決定された。第2次安倍政権は13年1月、「安保環境の厳しさは一層増している」として民主党政権が策定した10年大綱の見直しを表明。13年12月に新たに決定した大綱は、安保環境の変化を踏まえ、あらゆる事態に「シームレス(切れ目なく)」かつ臨機応変に対応するため、陸海空の各自衛隊を機動的に運用する「統合機動防衛力」を基本理念として打ち出した。離島奪還作戦を担う「水陸機動団」と「機動旅団」の新設も明記。北朝鮮のミサイル開発をにらんだ、敵基地攻撃能力の保持については「米軍との役割分担に基づき対処能力の強化を図る」との表現にとどめた。

(4)中期防衛力整備計画(中期防)

中期的見通しに立ち継続的に行う防衛力の整備計画。1986年からは5年間を対象期間として策定されている。2010年には大綱に併せて中期防が策定されたが、大綱見直しに伴い廃止され、13年12月に新たな中期防が新大綱とともに閣議決定された。新中期防は、14〜18年度に新型輸送機オスプレイ17機や無人偵察機グローバルホーク3機を導入することを明記。離島奪還作戦のための水陸両用車52両、大砲を備えた機動戦闘車両99両の配備が盛り込まれた。予算総額は中期防として3期ぶりに増え、24兆6700億円程度を上限とした。

(5)防衛装備移転三原則

東西冷戦を背景に1967年、佐藤栄作内閣が①共産圏②国連決議で武器輸出が禁じられている国③国際紛争の当事国―への武器輸出を認めないと表明した。76年に三木内閣が全面禁輸へと拡大。「武器輸出三原則」として歴代政権が踏襲した。案件に応じて官房長官談話などで例外を設けるなど、禁輸措置の緩和も進み、2011年に野田内閣が兵器の国際共同開発は例外とする新たな基準を導入した。

この流れを受け、第2次安倍政権は13年12月に策定した「国家安全保障戦略」で武器輸出三原則の見直しを打ち出し、14年4月に新たな輸出ルールとして「防衛装備移転三原則」を閣議決定した。国際協力を積極的に推進する場合や、日本の安全保障に資する案件では輸出を認めた。7月には国家安全保障会議(NSC)で、米企業へのミサイル部品の輸出、ミサイル技術をめぐる英国との共同研究実施を承認した。

(6)日米防衛協力指針(ガイドライン)の再改定

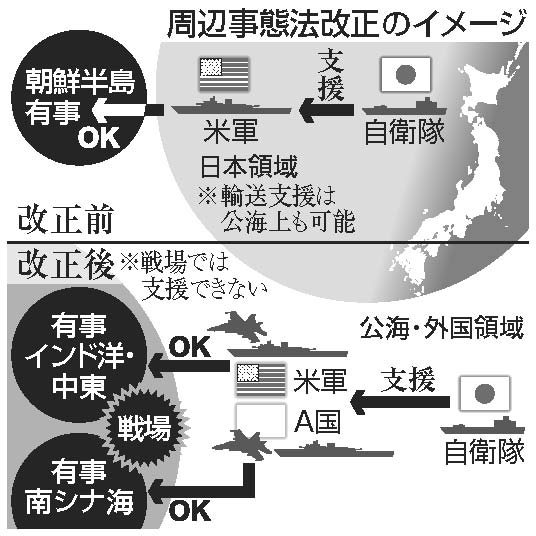

指針は、日本に対する武力攻撃の際に、自衛隊と米軍の役割と協力のあり方を定めた文書で、冷戦時代の1978年、旧ソ連の上陸侵攻を想定して策定された。冷戦終結後の97年、北朝鮮の核開発に伴う朝鮮半島危機をきっかけに「半島有事」を重視した内容に改定。これを具体化する形73 省 庁で、日本周辺地域で日本の平和と安全に重要な影響を与える「周辺事態」発生を想定した周辺事態法が99年に成立した。

その後、中国の軍備拡張や北朝鮮の核・ミサイル開発の進展などを念頭に、2012年8月、野田内閣の森本敏防衛相が、パネッタ国防長官との会談で再改定を打診し、協議開始で一致した。第2次安倍政権下の13年10月、外務・防衛担当閣僚による安全保障協議委員会(2プラス2)で、14年末までの再改定で合意。14年10月には、集団的自衛権の行使容認を受け、自衛隊による対米支援を地球規模に拡大するほか、宇宙・サイバー空間での協力も盛り込んだ中間報告を発表した。しかし、日本政府が進めている新たな安全保障法制の内容と整合性を図るため、再改定時期は15年に先送り。15年4月27日、ニューヨークでの2プラス2で新たなガイドラインを決定した。

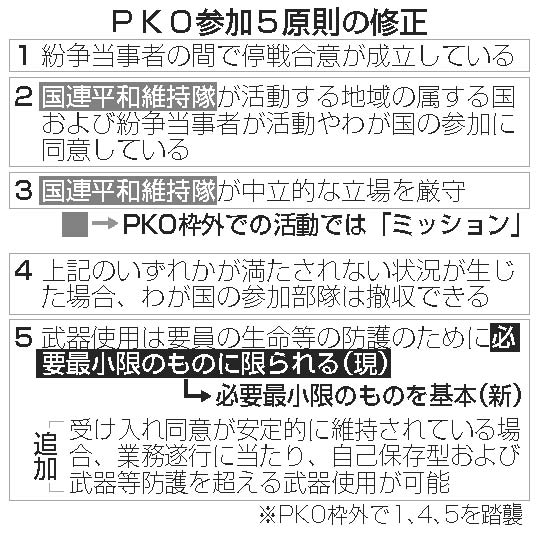

(7)自衛隊の海外派遣・PKO

1990年の湾岸戦争で日本は計130億㌦を多国籍軍に資金援助したが、国際社会から評価が得られなかった。停戦後の91年、ペルシャ湾での機雷掃海のため自衛隊が初めて海外に派遣された。さらに政府は92年、国連平和維持活動(PKO)協力法を制定。同年のカンボジアPKOへの自衛隊派遣を皮切りに2015年4月までにモザンビーク、ゴラン高原、東ティモール、スーダン、ハイチなど、計9回の部隊派遣を行った。継続中なのは、11年11月からの南スーダン派遣のみ。

・海賊対処

アフリカ東部ソマリア沖アデン湾で海賊行為に対処するため、政府は09年3月、日本関連船舶を警護するため海上自衛隊の護衛艦2隻を派遣。7月施行の海賊対処法で、日本に関係のない外国船も警護対象とした。13年12月から多国籍軍にも参加し、15年5月には多国籍部隊の司令官に、海自の海将補を派遣。自衛官が多国籍部隊の司令官を務める初めてのケースとなる。

・対テロ

01年9月11日の米中枢同時テロを受け、テロ対策が喫緊の課題として浮上。日本政府は同年中にテロ対策特別措置法を制定し、海上自衛隊をインド洋に派遣。米海軍など各国艦艇への後方支援に従事させた。だが、与野党の「ねじれ」の下で07年11月に特措法が期限を迎えて失効し、部隊は撤収。08年1月に新テロ特措法の成立で活動を再開させたが、撤退方針を掲げた民主党政権下の10年1月に同法が失効。再び撤収した。一方、03年3月のイラク戦争を受け、同年7月にイラク復興支援特別措置法を制定。自衛隊部隊がイラク・サマワで復興支援活動を06年7月まで行った。

(8)人事の出稿基準

防衛省には政治部と社会部が乗り入れているが、人事原稿は政治部案件となっている。出稿基準は以下の通り。2015年の通常国会に提出した先述の防衛省改革に伴う防衛省設置法改正案が成立すれば、技術研究本部長、装備施設本部長、経理装備局長、運用企画局長などのポストは廃74省 庁止される一方、防衛装備庁長官(仮称、以下同)、防衛技監、運用政策官などのポストが新設されるので注意が必要。

・防衛省 一般出稿は審議官以上の指定職と、大臣官房の秘書課長、文書課長、広報課長、防衛政策局防衛施策課長、運用企画局事態対処課長、人事教育局人事計画・補任課長、経理装備局会計課長、装備政策課長。 経歴・顔写真付き出稿は、事務次官、防衛大学校長、防衛監察監、官房長、防衛政策局長、防衛医科大学校長、技術研究本部長、装備施設本部長、運用企画局長、人事教育局長、経理装備局長、防衛研究所長、地方協力局長。

・統幕、陸海空、情報本部 一般出稿は陸将、海将、空将。 経歴・顔写真付き出稿は①統幕=統合幕僚長②陸自=陸幕長、北部、東北、中部、西部各方面総監、中央即応集団司令官③海自=海幕長、自衛艦隊司令官、横須賀、呉、佐世保、舞鶴、大湊各地方総監、護衛艦隊司令官、航空集団司令官、潜水艦隊司令官④空自=空幕長、航空総隊司令官、航空支援集団司令官、北部、中部、西部各航空方面隊司令官、南西航空混成団司令⑤情報本部=情報本部長。

(1)法務省

前身は戦前の司法省。戦後、裁判所が分離され、裁判所関係の事務は最高裁に移管された。1952年に法務省と改称。2001年1月の中央省庁再編で大臣官房のほか、民事局、刑事局、矯正局、保護局、人権擁護局、入国管理局の6局制に。15年4月、訟務局を設置した。外局として公安調査庁、公安審査委員会がある。また法務総合研究所が置かれ、国連の協力の下に国連アジア極東犯罪防止研修所(UNAFEI)が運営されている。 法務省の特徴は、課長以上の主要幹部ポストの多くを検事(判事は発令時に検事に任官)が占めていること。検察庁が法務省の本体となっていることが分かる(裁判所からは約100人の判事が法務省に来ている)。

(2)検察庁

検察庁は法務省に置かれた「特別の機関」との位置付けで「法務・検察」と称される。法務行政は法相を最高責任者とする法務省、個々の事件処理は検事総長をトップとする検察庁が担当する。

組織としての統一性も求められることから、検事総長、検事長、検事正などには部下検察官を指揮監督できる「検察官同一体の原則」が認められている。検事総長をトップにピラミッド型の機構を形成している。

検察権の行使は、内閣が国会に対し連帯して責任を負うとされ、法相が指揮監督権を持つ。しかし、検察庁法第14条ただし書きは、法相は検察官を一般的に指揮監督できるが、個々の事件については、検事総長のみを指揮することができるとして制限している。1954年の造船疑獄では、犬養健法相が指揮権を発動し佐藤栄作自由党幹事長の逮捕許諾請求を阻止し、直後に辞任した。